Professional Documents

Culture Documents

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

Uploaded by

Gabriela Kitagawa PacciCopyright:

Available Formats

You might also like

- A Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdDocument96 pagesA Simplified Guide To BHS Critical Apparatus Masora Accents Unusual Letters Other Markings 3rd EdPiet Janse van Rensburg83% (6)

- ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosDocument249 pagesALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A Feira Dos MitosERIC DE SALESNo ratings yet

- Converging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670From EverandConverging on Cannibals: Terrors of Slaving in Atlantic Africa, 1509–1670No ratings yet

- (Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)Document356 pages(Cultural Studies of The Americas 16) Lúcia Sá-Rain Forest Literatures - Amazonian Texts and Latin American Culture (Cultural Studies of The Americas) - U of Minnesota Press (2004)rsebrian100% (1)

- Talk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolFrom EverandTalk Dirty Spanish: Beyond Mierda: The curses, slang, and street lingo you need to Know when you speak espanolNo ratings yet

- Tuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogFrom EverandTuttle Concise Tagalog Dictionary: Tagalog-English English-TagalogNo ratings yet

- Atlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640From EverandAtlantic Africa and the Spanish Caribbean, 1570-1640Rating: 5 out of 5 stars5/5 (2)

- Week 1 10 Humss 123Document97 pagesWeek 1 10 Humss 123DryZla65% (40)

- HoT Book of AbstractsDocument119 pagesHoT Book of AbstractsMarco NevesNo ratings yet

- Variedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaFrom EverandVariedades Lingüísticas Y Lenguas En Contacto En El Mundo De Habla HispanaNo ratings yet

- Slavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldFrom EverandSlavery, Freedom, and Abolition in Latin America and the Atlantic WorldNo ratings yet

- IPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenDocument1 pageIPL Copyright Case Digest Baker Vs SeldenjuliNo ratings yet

- A Headeache in The PelvisDocument236 pagesA Headeache in The Pelviscipx2No ratings yet

- The Cape Verdean Creole of São VicenteDocument302 pagesThe Cape Verdean Creole of São VicenteSamuel EkpoNo ratings yet

- 95684987-Book PaidDocument332 pages95684987-Book Paid汪嘉楠No ratings yet

- Spanish Module 1 - Unit 1Document2 pagesSpanish Module 1 - Unit 1jubilleeNo ratings yet

- UtopiasDocument214 pagesUtopiasCatalin Airinei100% (1)

- What Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Document6 pagesWhat Do Aruba, Bonaire and Curaçao Have in Common With Malacca?Marco SchaumlöffelNo ratings yet

- Barnes LenguapalandspanwhatkeepsthemapartDocument64 pagesBarnes Lenguapalandspanwhatkeepsthemapartapi-316442921No ratings yet

- Graciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesFrom EverandGraciliano Ramos and the Making of Modern Brazil: Memory, Politics and IdentitiesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)

- Francismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)Document326 pagesFrancismar Alex Lopes de Carvalho - Natives, Iberians, and Imperial Loyalties in The South American Borderlands, 1750-1800-Palgrave Macmillan (2022)helenonightmareNo ratings yet

- A Formacao Das Literaturas NacDocument390 pagesA Formacao Das Literaturas NacTonia McDaniel WindNo ratings yet

- Colonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsFrom EverandColonial and Post-Colonial Goan Literature in Portuguese: Woven PalmsPaul Michael Melo e CastroNo ratings yet

- Lee 2005Document272 pagesLee 2005jaquelinestmNo ratings yet

- Adrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsFrom EverandAdrift on an Inland Sea: Misinformation and the Limits of Empire in the Brazilian BacklandsNo ratings yet

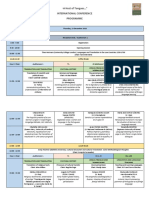

- Host of Tongues... Final ProgrammeDocument7 pagesHost of Tongues... Final ProgrammeMarco NevesNo ratings yet

- Pastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654From EverandPastoral Quechua: The History of Christian Translation in Colonial Peru, 1550-1654Rating: 5 out of 5 stars5/5 (1)

- Chariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaFrom EverandChariots of Ladies: Francesc Eiximenis and the Court Culture of Medieval and Early Modern IberiaNo ratings yet

- 18th Colloquium Final ProgramDocument28 pages18th Colloquium Final ProgramColoquio UTNo ratings yet

- Mieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated BibliographyDocument62 pagesMieder, Wolfgang - International Proverb Scholarship. An Updated Bibliography汪嘉楠No ratings yet

- Tracce Esami Stato 2015 Turistico CDocument3 pagesTracce Esami Stato 2015 Turistico CFranca BorelliniNo ratings yet

- 2 English Activity TwoDocument3 pages2 English Activity TwoMeeli mldonadoNo ratings yet

- FirstsumbissionrpDocument6 pagesFirstsumbissionrpapi-508193563No ratings yet

- CV Daniel Herrera-CeperoDocument5 pagesCV Daniel Herrera-Ceperoapi-165454674No ratings yet

- A Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaDocument766 pagesA Comparative History of Literatures in The Iberian Peninsula - Fernando AseguinolazaInes MarquesNo ratings yet

- Intertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureFrom EverandIntertidal History in Island Southeast Asia: Submerged Genealogy and the Legacy of Coastal CaptureRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)

- Teaching Learning Portuguese Through Folk Tales PowepointDocument17 pagesTeaching Learning Portuguese Through Folk Tales Powepointanaisabelcmendes100% (1)

- CV Agbemade August 2018Document8 pagesCV Agbemade August 2018api-427746871No ratings yet

- 78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Document4 pages78907-Texto Do Artigo-286436-1-10-20201221Claudiana Gois dos SantosNo ratings yet

- From Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaFrom EverandFrom Temporary Migrants to Permanent Attractions: Tourism, Cultural Heritage, and Afro-Antillean Identities in PanamaNo ratings yet

- Programa Evento LiterarioDocument24 pagesPrograma Evento LiterarioHenry RivasNo ratings yet

- Paroimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesFrom EverandParoimia: Brusantino, Florio, Sarnelli, and Italian Proverbs From the Sixteenth and Seventeenth CenturiesNo ratings yet

- Partidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDocument191 pagesPartidas, Viajantes Encontros e DesencontrosDanieleCohenNo ratings yet

- Summer/Fall 20005Document32 pagesSummer/Fall 20005longly5819100% (2)

- Forms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaFrom EverandForms of Relation: Composing Kinship in Colonial Spanish AmericaNo ratings yet

- Edge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataFrom EverandEdge of Empire: Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Río de la PlataNo ratings yet

- Gandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialDocument335 pagesGandolfi 2013 - Objetos Itinerantes. Prácticas de Escritura, Percepción y Cultura MaterialHéctor Cardona Machado100% (1)

- Tuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogFrom EverandTuttle Pocket Tagalog Dictionary: Tagalog-English / English-TagalogRating: 1 out of 5 stars1/5 (1)

- In Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruFrom EverandIn Service of Two Masters: The Missionaries of Ocopa, Indigenous Resistance, and Spanish Governance in Bourbon PeruNo ratings yet

- The Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureFrom EverandThe Ripple Effect: Gender and Race in Brazilian Culture and LiteratureNo ratings yet

- Multicultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryFrom EverandMulticultural Spanish Dictionary: How everyday Spanish Differs from Country to CountryNo ratings yet

- 29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021Document184 pages29 - 2 - PR Studies Portugueses 2021MAGNO SANTOSNo ratings yet

- History of Spanish PDFDocument446 pagesHistory of Spanish PDFSandra Savanovic100% (2)

- Modern Day SlaveryDocument212 pagesModern Day Slaveryreferee198032No ratings yet

- Quechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceFrom EverandQuechua-Spanish-English Dictionary: A Hippocrene Trilingual ReferenceRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)

- Inhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneFrom EverandInhabiting Memory in Canadian Literature / Habiter la mémoire dans la littérature canadienneNo ratings yet

- The Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesFrom EverandThe Pinkster King and the King of Kongo: The Forgotten History of America's Dutch-Owned SlavesNo ratings yet

- Pessoa Unknown To PazDocument8 pagesPessoa Unknown To PazelladooscuroNo ratings yet

- Black Music As A Pedagogical Resource In English TeachingFrom EverandBlack Music As A Pedagogical Resource In English TeachingNo ratings yet

- Paul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfDocument396 pagesPaul A. Rahe - Montesquieu and the logic of liberty _ war, religion, commerce, climate, terrain, technology, uneasiness of mind, the spirit of political vigilance, and the foundations of the modern re.pdfJesús MoraNo ratings yet

- Irregular Verbs Organized According To PatternsDocument4 pagesIrregular Verbs Organized According To PatternsVeronica Barbu100% (1)

- The Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Document30 pagesThe Fifth Avenue Artists Society by Joy Callaway (Extract)Allen & UnwinNo ratings yet

- Condition Restraining AlienationDocument6 pagesCondition Restraining AlienationabhishekNo ratings yet

- The Wizard of Oz EssayDocument3 pagesThe Wizard of Oz Essayapi-305331060No ratings yet

- No Wider Land by Roy Bulcock - CaloundraDocument6 pagesNo Wider Land by Roy Bulcock - Caloundralaukune0% (1)

- Concept of God in The Old TestamentDocument5 pagesConcept of God in The Old TestamentTI Journals Publishing50% (2)

- Course Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. LatestDocument3 pagesCourse Outline. Contemporary, Popular & Emerging Lit. Latestnev_benitoNo ratings yet

- Matsya PuranaDocument3 pagesMatsya Puranaef34t3gNo ratings yet

- Errors of The Charismatic Movement.Document12 pagesErrors of The Charismatic Movement.AndrewNo ratings yet

- Don't Forget These StepsDocument2 pagesDon't Forget These StepsrachitbechemNo ratings yet

- OBST515 OT Survey LaSor SummaryDocument11 pagesOBST515 OT Survey LaSor SummaryJAMESNo ratings yet

- Cyclic Issue 13 14Document80 pagesCyclic Issue 13 14VerdeamorNo ratings yet

- Spider Lesson PlanDocument2 pagesSpider Lesson Planapi-250399528No ratings yet

- The Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFDocument557 pagesThe Seed in Genesis 3 - 15 - An Exegetical and Intertextual Study PDFAlexiNo ratings yet

- Listen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)Document5 pagesListen To This: Miles Davis and Bitches Brew by Victor Svorinich (Review)FerNo ratings yet

- Cyrilic LettersDocument9 pagesCyrilic LettersLenny LeonardoNo ratings yet

- The Scarlet LetterDocument348 pagesThe Scarlet LetterPreetha KannanNo ratings yet

- Sufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFDocument359 pagesSufism in Central Asia New Perspectives On Sufi Traditions, 15th-21st Centuries PDFMahomad Abenjúcef100% (3)

- Buccholz Book Summary - Goddess of YesterdayDocument3 pagesBuccholz Book Summary - Goddess of YesterdayyuyuhuNo ratings yet

- H.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Document222 pagesH.G.Wells - The Time Machine (Miolo)Zander Catta PretaNo ratings yet

- Apostolic FathersDocument5 pagesApostolic FathersJason Tiongco100% (1)

- Synthesis Essay Coming To Grips With GenesisDocument11 pagesSynthesis Essay Coming To Grips With Genesisapi-259381516No ratings yet

- The Little Prince DissertationDocument8 pagesThe Little Prince DissertationCustomWritingPapersCanada100% (1)

- CAE WritingDocument2 pagesCAE Writingtmc62No ratings yet

- Fabulous Baker BoysDocument3 pagesFabulous Baker BoysLeigh BlackmoreNo ratings yet

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

Uploaded by

Gabriela Kitagawa PacciOriginal Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

A Funcì Aìo Esteìtica e Social Do Espacì o Nas Literaturas Cabo-Verdiana e Nordestina Brasileira

Uploaded by

Gabriela Kitagawa PacciCopyright:

Available Formats

The Cen te r f o r P o rt ugue se St u d i e s at the University of

California, Santa Barbara was founded with an endowment from the

Calouste Gulbenkian Foundation for the purpose of promoting and

developing Portuguese Studies in California and in the United States

of America.

The Center provides support for teaching and degree programs and

promotes the study of the literatures, language and cultures of the

Portuguese‑speaking world. Services and activities include awarding

student scholarships and stipends; promoting Portuguese language

classes; hosting colloquia; maintaining the Center library; and sponso‑

ring publications.

The Center, its students and its activities have been sponsored by finan‑

cial support from the Calouste Gulbenkian Foundation, the Instituto

Camões, the Fundação Luso‑Americana para o Desenvolvimento, the

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, the Comissão Nacional para a

Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, the Fundação Oriente,

the União Portuguesa do Estado da Califórnia, and the Luso‑American

Education Foundation.

If you wish to receive more information about the Summer Course and the

Portuguese Programs at UCSB, please call (805) 893‑4405 or 893‑3161. Address

your correspondence to the Director of the Center for Portuguese Studies, University

of California, Santa Barbara, CA 93106‑4150. Or counsult our web page on the

Internet: http://www.portcenter.ucsb.edu.

spbsX_P1.indb 1 09/12/30 18:20:10

Santa Barbara Portuguese Studies Volume X: 2009

ISSN 1077‑5943

Copyright © 2009 by the Center for Portuguese Studies,

University of California at Santa Barbara.

All rights reserved.

Editor

João Camilo dos Santos

Associate Editor

Harvey L. Sharrer

Editorial Board

Francis A. Dutra Eduardo Paiva Raposo Elide Valarini Oliver

Advisory Board

Vitor Manuel de Aguiar e Silva Kenneth McPherson

Onesimo Teotonio Almeida George Monteiro

Arthur L‑F. Askins Marta Peixoto

Abel Barros Baptista Aníbal Pinto de Castro

Georges Boisvert † Isabel Pires de Lima

Ivo Castro Roderich Ptak

Inês Duarte Anne‑Marie Quint

Joaquim‑Francisco Coelho Luiz Francisco Rebelo

Antonio Costa Pinto Carlos Reis

Francisco Cota Fagundes Silvina Rodrigues Lopes

Perfecto C. Fernandez Affonso Romano de Sant’Anna

Hélder Godinho Arnaldo Saraiva

Russel Hamilton Antonio Carlos Secchin

Randal Johnson Joel Serrão †

Eugénio Lisboa Candace Slater

Helder Macedo Douglas Wheeler

Wilson Martins Frederick G. Williams

Assistant Editors

Marcelo Moreschi, Ellen Oliveira, Ricardo Vasconcelos

Assistant Editor for Volume X

Ricardo Vasconcelos

Editorial Correspondence

João Camilo dos Santos, Santa Barbara Portuguese Studies

Center for Portuguese Studies, University of California at Santa Barbara,

Santa Barbara CA 93106‑4150 / FAX: 805‑893‑8341

Email: jcamilo@spanport.ucsb.edu

Ordering: Individuals $25.00 Institutions $40.00

Shipping costs (approximately one to three items):

Surface Mail: $3 (United States); $8 (Foreign);

Airmail: $8 (United States); $12 (Foreign).

Address your orders to Santa Barbara Portuguese Studies, Center for Portuguese Studies, University

of California at Santa Barbara, Santa Barbara CA 93106‑4150. Checks should be made payable to

the Center for Portuguese Studies. Further information about the journal and the publications of the

Center may be obtained by contacting the Center for Portuguese Studies or connecting to our web page:

http://www.portcenter.ucsb.edu

Composed in Sabon (a Jan Tschichold font) by Efeito Avestruz, Entroncamento, Portugal.

Book production by Sasha “Birdie” Newborn at Bandanna Books.

Cover art: José Laranjo, London, UK.

spbsX_P1.indb 2 09/12/30 18:20:10

San ta Ba rbar a P ort ugue s e St udie s

Volume X: 2009

Published on an annual basis by the Center for Portuguese Studies

at the University of California, Santa Barbara.

1. As literaturas de língua portuguesa:

âmbito geral/panorâmico

Pires Laranjeira, Múltiplas tradições e variedades: alguns escritores

e textos das literaturas de Angola, Moçambique, Cabo Verde,

São Tomé e Príncipe e Guiné‑Bissau (1975‑2009) 7

Inocência Mata, Literaturas africanas em Portugal:

na senda de um imaginário migrante? 25

Laura Cavalcante Padilha, No jogo do passado 39

Benjamin Abdala Junior, Notas históricas: solidariedade e relações

comunitárias nas literaturas dos países africanos de língua portuguesa 45

Rebeca Hernández, As literaturas africanas de língua portuguesa:

contexto de criação e contexto de tradução 61

Lola Geraldes Xavier, A ironia:

propostas para as literaturas de língua portuguesa 65

11. As literaturas de língua portuguesa:

perspectivas comparatistas

Elisalva Madruga Dantas, Ressonâncias da literatura brasileira

nas literaturas africanas de língua portuguesa 75

Bárbara dos Santos, Voz autoral e reescrita da história:

as guerras de independências (1961‑1974)

nas literaturas angolana, moçambicana e portuguesa 83

Vima Lia Martin, A ficção como gesto solidário 89

Carlos da Silva, A função estética e social

do espaço nas literaturas cabo‑verdiana e nordestina brasileira 93

spbsX_P1.indb 3 09/12/30 18:20:11

111. As literaturas africanas de língua portuguesa:

especificidades

Angola

Solange Luis, Agostinho Neto’s Sacred Hope:

protest and revolt – the makings of a national culture 105

Xosé Lois García, La luz y las hogueras en la poesía de Agostinho Neto 111

António Manuel Ferreira, O diferente gostar de João Vêncio 121

Ana Lúcia Sá, Espaços insulares na literatura angolana:

Rioseco, de Manuel Rui 127

Francisco Salinas Portugal, The Detective Novel Reversed.

Crimes, accusations and investigations; the other Pepetela 135

Manuel Muanza, Lueji ou o simbolismo da máscara “mukishi” em Pepetela 143

Wanilda Lima Vidal de Lacerda, O olhar de Pepetela sobre Angola 153

Cabo Verde

Rui Guilherme Gabriel, Mar Caribe no Atlântico.

Poéticas da crioulização em Cabo Verde 163

Maria Teresa Salgado, Noites nada mornas de Dina Salústio:

a oportunidade do diálogo 169

José Luis Hopffer C. Almada, José Luís Tavares:

um percurso fecundo e luminoso na novíssima poesia caboverdiana 177

José Luís Tavares, Infância(s) revisitada(s) 191

Guiné

Moema Parente Augel, A vigilante poética de Tony Tcheka 199

Moçambique

Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco, Eduardo White:

uma viagem metapoética 207

Maria Nazareth Soares Fonseca, Imagens de nação

em romances de Mia Couto 215

spbsX_P1.indb 4 09/12/30 18:20:11

Notice to Contributors

The Editors invite articles concerning any aspect of Portuguese Studies; also, books

may be submitted (two copies please) for a book review section. Original articles

and reviews should be formatted in Microsoft Word (.doc) and sent to the Editor

of the journal: jcamilo@spanport.ucsb.edu. The journal does not pay contribu‑

tors; each author will receive two copies of the issue in which his or her article

appears.

The following norms are to be strictly observed: Manuscripts should be presented on 8½

by 11½ inch (or A4) paper. Leave one inche (or approx. 3 cm.) margins at the top, bottom,

and left sides, and a two‑inch margin on the right side of the text. Number all pages con‑

secutively in the upper right‑hand corner, together with author’s last name. The text must be

double‑spaced throughout, including all quotations and notes. The author’s name is to be

placed on the first page below the title of the article. Words to be italicized should be under‑

lined. Underline the titles of books, plays, periodicals (magazines, journals, newspapers). Use

quotations marks for the titles of articles or essays, chapters of books, short stories, poems.

Notes are to be numbered consecutively throughout the article, and should appear at the end

of the manuscript, beginning on a new page. Bibliographical references should be presented

in accordance with the following examples:

1. Celso Cunha and Luís F. Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo,

2nd ed., Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1985.

2. Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, vol. 12, Lisboa: Verbo, 1990, pp.

190‑91.

3. Fernando Pessoa, The Book of Disquiet, trans. Alfred MacAdam, New York: Pantheon

Books, 1991.

4. François Castex, “Gentil Amor, un inédit de Mário de Sá‑Carneiro,” Revista da Biblioteca

Nacional. 2nd ser., 8 (1993), pp. 31‑45.

5. Eduardo Lourenço, “Os dois Cesários,” in Estudos Portugueses: Homenagem a Luciana

Stegagno Picchio, Lisboa: DIFEL, 1991, pp. 969‑86.

6. Helder Macedo, Introdução, Menina e Moça ou Saudades, by Bernardim Ribeiro, Lisboa:

Publicações Dom Quixote, 1990, pp. 7‑52.

Abbreviations such as op.cit, loco cit. and ibid. should be avoided, using instead the fol‑

lowing style (including a short title if more than one work by the same author is cited in the

article):

Serrão, pp. 190‑91; Castex, p. 31; Lourenço, “Os dois, pp. 970‑71.

The author is responsible for carefully checking the accuracy of all references and quotations

and the sequence of endnotes.

If illustrations are to be included, glossy prints should accompany the manuscript. The author

of the article must submit a copy of any authorization or permission required for reproduc‑

tions.

spbsX_P1.indb 5 09/12/30 18:20:11

Nota Prévia

Existe nos diferentes países da comunidade de língua portuguesa um in‑

teresse genuíno pelas literaturas e culturas dos outros países que falam

oficialmente o mesmo idioma. Este interesse, laço espiritual que liga

entre si países de diferentes continentes com alguma História em co‑

mum, tem vindo a desenvolver‑se, nomeadamente ou em particular nas

universidades, e é partilhado por investigadores da área «lusófona»

pertencendo a outras culturas e línguas. Prova evidente do que afirmo

é este volume. Agradeço ao Professor Pires Laranjeira, da Universidade

de Coimbra, e à Professora Lola Geraldes Xavier, da Escola Superior de

Educação de Coimbra, que não se recusaram a acrescentar mais horas

de trabalho às suas ocupações profissionais e aceitaram gentilmente o

convite que lhes dirigi para assumirem a responsabilidade pela organi‑

zação deste volume.

Há certamente muitas pistas ainda a explorar no estudo das litera‑

turas africanas de língua portuguesa. Mas depois de se lerem os traba‑

lhos aqui publicados fica‑se com uma ideia mais perfeita e mais correc‑

ta do que está a acontecer nas literaturas dos diferentes países africanos

da «Lusofonia». A variedade de perspectivas e a qualidade dos estudos

aqui reunidos são uma manifestação clara da vitalidade desta área de

estudos e da cumplicidade e solidariedade existente entre países e cultu‑

ras ligados pela língua que falam e em que escrevem. Espero que a este

volume seja também reconhecido o mérito de pôr à disposição de futu‑

ros investigadores um conjunto de reflexões e conclusões importantes

sobre o estado e a orientação actuais da investigação.

João Camilo

spbsX_P1.indb 6 09/12/30 18:20:11

Múltiplas tradições e variedades:

alguns escritores e textos das literaturas

de Angola, Moçambique, Cabo Verde,

São Tomé e Príncipe e Guiné‑Bissau (1975‑2009)

Pires Laranjeira

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

0. Introdução

Encontramo‑nos num momento particularmente complexo da história

dos estudos literários africanos. Não se trata de boa ou má consciência,

mas de meditar sobre os condicionalismos económicos, sociais e histó‑

ricos que enformam as instituições, a produção científica e cultural e

as subjectividades.

O estudo das literaturas africanas, e de outras literaturas do que

antes se chamava Terceiro Mundo, obrigou ao descentramento da

perspectiva etnocêntrica na teoria da literatura e nos estudos literários

e culturais. O cânone literário clássico e o moderno foram refeitos e

novos cânones institucionalizados nos departamentos de letras, a fim

de aceitar e compreender as novas e novíssimas produções literárias.

Para a renovação dos textos literários estudados nos vários graus de

ensino contribuíram obviamente a legislação educativa de cada país,

as edições de textos, a crítica, os prémios, etc. Verificou‑se a institucio‑

nalização das associações de escritores em cada país africano, o apoio

oficial à edição, a subida dos escritores ao poder político e aos centros

de decisão cultural e mediático, o aparecimento de novos escritores e

a valorização social da carreira das letras. Os novos países puderam e

souberam elevar o valor dos seus criadores, ao terem valorizado insti‑

tucionalmente o conjunto das suas produções. Por outro lado, a demo‑

cratização mundial da cultura, da universidade e da comunicação levou

à ponderação, justamente, de todo e qualquer facto de cultura como

passível de análise e apreciação, desde a literatura policial ao hip‑hop.

No sistema capitalista, tudo pode ser produzido e reproduzido, com‑

prado, capitalizado e vendido, até as poses prosaicas dos fantasmas da

guerra colonial. Daí que, nas sociedades de abundância e desperdício,

haja lugar para toda a diversidade de estudos literários e que, em novas

spbsX_P1.indb 7 09/12/30 18:20:11

8 Pires Laranjeira

sociedades pós‑coloniais, se possa assistir à instrumentalização social

do que é irrelevante como contributo para a qualidade e a represen‑

tatividade, mesmo se aparecendo com o bónus de genuinidade e de

legitimidade. Não está sequer em causa a liberdade de cada um, crítico

ou criador, mas é importante discutir a legitimação que as universi‑

dades e os médias conferem, pela sua reiterada atenção, a fenómenos

secundários no espectro literário de cada país. Trata‑se simplesmente

de proporções.

Afigura‑se imprescindível, pois, uma espécie de balanço das condi‑

ções de produção literária nos novos países africanos de língua portu‑

guesa e de mostrar o que mudou globalmente nessas literaturas, inclu‑

sive particularizando através de análises a certos autores, temáticas ou

procedimentos.

1. Época colonial e épica nacional

A Guiné‑Bissau proclamou a independência em 1973, durante a

guerra de libertação nacional. As outras colónias portuguesas torna‑

ram‑se independentes em 1975, após três guerras de libertação nacional

desenroladas nos territórios da Guiné‑Bissau, Angola e Moçambique,

que sucederam, naturalmente, a revoltas nativas, guerras, contestações,

oposições e levantamentos espontâneos ou planeados durante a longa

ocupação colonial. Essas lutas, nomeadamente as das independências,

marcaram decisivamente os textos literários, os que foram produzidos

em contexto de guerrilha, de exílio ou de ghetto (nas cidades e vilas das

colónias).

No tempo colonial, os intelectuais e escritores africanos forma‑

ram‑se na escola da vida (foram autodidactas), na escola colonial

(das missões religiosas ou da escola laica), no ensino superior da en‑

tão chamada Metrópole (sobretudo em Lisboa e Coimbra, mas tam‑

bém no Porto e mesmo noutras cidades, como Santarém) e no ensino

superior de cidades onde eram acolhidos, como Paris, Roma, Londres,

Berlim, Argel, São Paulo, Roterdão, Pequim, Moscovo, Boston ou

Estocolmo. Referem‑se algumas das que mais foram recomendáveis

como bases de aceitação de exilados, refugiados, militantes ou estu‑

dantes africanos de língua portuguesa e que, nos anos 50, 60 e 70,

pelas suas condições favoráveis às organizações e associações polí‑

ticas, permitiam as actividades dos intelectuais do então chamado

Terceiro Mundo.

spbsX_P1.indb 8 09/12/30 18:20:11

Múltiplas Tradições e Variedades 9

Durante a luta anti‑colonial, na qual se inclui a luta armada de liber‑

tação nacional, foi‑se formando a ideia de identidade nacional (ango‑

lanidade, moçambicanidade, etc.), com expressão nos textos literários

criados segundo a estratégia de – ideologicamente – furtar‑se ao campo

cultural do colonialismo. Seguindo a orientação política expressa por

Amílcar Cabral de não recusar a língua portuguesa, tratava‑se, antes

das independências, de produzir nos textos um discurso de motivação

nacional (ou regional com valor nacional), expressando vivências re‑

conhecidamente africanas, questões e problemas relativos aos povos

de que o autor emergia, usando modos estéticos identificáveis com as

culturas locais, regionais e nacionais. A língua portuguesa obrigava os

autores a criar um discurso específico que não pudesse confundir‑se

com uma estética europeia e uma ética portuguesa: no corpo da mesma

língua, criava‑se um corpo estranho à identidade portuguesa, libertan‑

do a literatura antes do país, mas criando os dois em simultâneo.

2. A independência e a consolidação institucional

Com a emergência de novas formações económicas e sociais, sobre‑

tudo em Angola e Moçambique, países que atravessaram guerras civis,

nessas duas décadas finais do século XX (a guerra em Angola durou

até 2005), surgiram novos escritores provenientes não da capital, mas

de outras regiões (por exemplo: João Maimona, no Huambo, Angola,

que viveu, depois, em França; Paulina Chiziane, na região de Gaza,

Moçambique). Por outro lado, a captação de jovens para as “briga‑

das” de literatura beneficiou do atractivo estatuto social que passou

a vigorar nos países quanto à república das letras. Alguns escritores

estiveram, ou ainda estão, de facto, no poder político, substituídos pe‑

los quadros formados mais recentemente, em Angola (Agostinho Neto,

António Jacinto, Uanhenga Xitu, Manuel Pedro Pacavira, Pepetela,

Manuel Rui, Boaventura Cardoso), em Moçambique (Jorge Rebelo,

Marcelino dos Santos, Sérgio Vieira, Albino Magaia, Luís Bernardo

Honwana), em São Tomé e Príncipe (Alda do Espírito Santo), em Cabo

Verde (Corsino Fortes, Manuel Veiga, Onésimo da Silveira). Nada que

não se tenha verificado noutros países (Teófilo Braga, Teixeira Gomes

ou Vasco Graça Moura, em Portugal; André Malraux, em França;

Ernesto Cardenal, na Nicarágua). Porém, o caso angolano foi especial,

a ponto de o saudoso Gerald Moser, da Universidade da Pensilvânia,

ter classificado o país como a “República dos poetas”.

spbsX_P1.indb 9 09/12/30 18:20:11

10 Pires Laranjeira

O caso mais afirmativo, prático, simbólico e fundacional de ins‑

titucionalização foi o da criação da União dos Escritores Angolanos

(UEA), logo na primeira quinzena da independência. A emergência de

uma nova autoridade cultural, decorrente da autoridade político‑par‑

tidária e estatal (no caso de Angola, o MPLA liderou o Estado e a

cultura), como entidade única e de liderança cultural‑literária, passou

a legitimar os actos literários. Juntamente com a escola e os médias, os

escritores que viveram a independência no país, tal qual aconteceu, e a

defenderam face aos invasores externos e agressores internos (sul‑afri‑

canos, zairenses, “unitas” e “fênêlás”), foram legitimados no campo li‑

terário angolano. Entre tantos outros, ficaram nessa condição, além do

Presidente Agostinho Neto, Uanhenga Xitu, Manuel Pedro Pacavira,

José Luandino Vieira, António Jacinto, Jofre Rocha, Jorge Macedo,

Manuel Rui, Pepetela, Ruy Duarte de Carvalho, Arlindo Barbeitos,

António Cardoso, José Mena Abrantes, Henrique Abranches, Raul

David, Aires de Almeida Santos, Antero Abreu, Samuel de Sousa,

David Mestre, Costa Andrade, Domingos Van‑Dúnem, Arnaldo Santos,

Boaventura Cardoso, João Abel, Óscar Ribas, Garcia Bires. Viriato da

Cruz, já falecido, entrava nas contas dos poetas. Porém, escritores como

Geraldo Bessa Victor e Mário António, que aceitaram o colonialismo,

o primeiro, ou recusaram o apelo da luta de libertação, o segundo, não

foram tomados em consideração. Só com o tempo é que, no segundo

caso, se voltou a conceder‑lhe um espaço merecido, começando essa

recuperação sobretudo em Portugal, a partir dos anos 80, com a publi‑

cação dos seus estudos sobre a cultura e a literatura. E foram chegando

Conceição Cristóvão, Adriano Botelho de Vasconcelos, Lopito Feijoó,

Fernando Kafukeno, João Maimona, Frederico Ningi, Rui Augusto,

António Panguila, Trajanno Nankhova Trajanno e tantos mais.

Por outro lado, sobretudo a partir dos anos 80, alguns escritores

encetaram um percurso literário que passou a ter repercussão inter‑

nacional, em Portugal e no Brasil e, sendo traduzidos, noutros países

(alguns já tinham sido publicados esparsamente no exterior). Um lote

restrito, em vários continentes.

Pela existência dessas bipartições de territórios de afirmação – o na‑

cional e o internacional −, foram‑se criando, nos anos 80 e 90, espécies

diferenciadas de produção, que sofreram também diferentes tipos ou

qualidades de legitimação.

A primeira referência é aos que ganharam o estatuto de incontorná‑

veis do país, independentemente do reconhecimento externo. Arnaldo

Santos ou Henrique Abranches, em Angola, Orlando Mendes ou

spbsX_P1.indb 10 09/12/30 18:20:11

Múltiplas Tradições e Variedades 11

Noémia de Sousa, em Moçambique, Alda do Espírito Santo, em São

Tomé e Príncipe, Hélder Proença, na Guiné‑Bissau, Ovídio Martins,

em Cabo Verde.

Depois, temos os que se tornaram, de algum modo, uma espécie de

estrelas mediáticas no estrangeiro, sobretudo em Portugal, com grande

projecção, vendagem de várias edições de quase toda a obra e um sus‑

tentado reconhecimento universitário, durante uma, duas ou três déca‑

das, como Mia Couto, Pepetela, José Eduardo Agualusa, José Luandino

Vieira ou Germano Almeida e, mais recentemente, Ondjaki, além de

um escritor que tem sido alvo de homenagens, tanto em Portugal como

em Angola, Ruy Duarte de Carvalho, ganhando, entre outros, o Prémio

das Correntes d’Escrita, da Póvoa de Varzim, atribuído, em 2008.

Sensivelmente no nível seguinte, com razoável circulação e exposi‑

ção pública, incluindo vendas, colóquios e entrevistas, surgem escrito‑

res como Paula Tavares, Manuel Rui, João Melo, Corsino Fortes ou

Paulina Chiziane.

Outros ainda, com menos leitores, mas uma consagração institu‑

cional, com edições de prestígio, como as da Imprensa Nacional‑Casa

da Moeda, editora oficial do Estado português, são David Mestre, José

Luís Mendonça, Francisco José Tenreiro ou Yolanda Morazzo.

Finalmente, os que, tendo projecção no exterior, não a tiveram,

durante algum tempo (uma década, no máximo), nos seus próprios

países: Rui Knopfli, em Moçambique, por aceitar uma ambiguida‑

de luso‑moçambicana, na medida em que foi adido de imprensa da

Embaixada portuguesa em Londres, Sousa Jamba, em Angola, por ser

adepto da UNITA, criado no exterior do país e por escrever o primeiro

livro em inglês, Mário António, que optou por recusar a luta armada

de libertação nacional e a sua obra acabou por ser menosprezada na

pós‑independência, em Angola.

Nos novos países africanos, os textos literários pós‑coloniais pas‑

saram a assumir os novos paradigmas do pensamento político, social,

económico e cultural. Tal não significa que o poder de criticar passasse

a estar ausente da literatura. Após um momento de júbilo, ufanismo

e exaltação patriótica, gerado naturalmente pela independência, sur‑

giram textos, no começo dos anos 80, em primeiro lugar em Angola,

que traduziam uma notável capacidade de o novo status quo digerir

críticas. Foi nessa época a seguir à libertação que, em Angola, se publi‑

cou o romance Mayombe, de Pepetela, inédito há muitos anos, sobre a

guerra de libertação nacional, em que expunha racismos, tribalismos,

spbsX_P1.indb 11 09/12/30 18:20:12

12 Pires Laranjeira

corrupções, machismos, regionalismos, abusos vários de poder no seio

do MPLA. Foi também a época em que Manuel Rui publicou Quem

me dera ser onda, uma crítica aos micro‑poderes urbanos da nova no‑

menclatura estabelecida em comités de bairro, condomínios, em toda

a malha urbana, resultado de uma lógica de novo poder instituído, no

meu entendimento perfeitamente compreensível e aceitável, se pensar‑

mos no que significa criar uma nova pátria.

3. As mulheres

Com o aparecimento de escritoras como Paula Tavares e Maria

Alexandre Dáskalos, em Angola, Lina Magaia, Paulina Chiziane e Lília

Momplé, em Moçambique, Conceição Lima, em São Tomé e Príncipe,

Odete Semedo e Domingas Samy, na Guiné‑Bissau, e Vera Duarte,

Dina Salústio, Maria Margarida Mascarenhas e Fátima Bettencourt,

em Cabo Verde, o modo feminino de (vi)ver o mundo entrou na cena

literária, com suas especificidades bem diferenciadas de sensibilidade,

descentramento e afecto.

Pela primeira vez, os romances de Paulina Chiziane conferem prota‑

gonismo a mulheres negras, com lancinantes sofrimentos, sua comple‑

xa vivência afectiva (não já como objectos ou figurantes nos romances

masculinos), sua passagem de colonizadas e mesmo (ab)usadas no tem‑

po colonial à dignificação e autodeterminação pós‑independentista.

Neles, discute a supremacia do poder masculino e a tendência para

a poligamia, a questão do trabalho e da independência económica, o

tema dos costumes libertos de tutelas, as realidades tradicionais do

campo e das vilas. Enfim, o valor das mulheres na educação dos filhos,

a (des)igualdade no relacionamento com os homens, a questionação

da luta pela sobrevivência e por uma vida melhor (mesmo através da

prostituição, como no romance O alegre canto da perdiz, que é sobre

a alienação e o sonho, no tempo colonial, de ter uma vida igual à dos

brancos).

Na época colonial, outras escritoras surgiram, como a cabo‑verdiana

Maria Helena Spencer, mas não ocuparam a cena literária, talvez com

a excepção de Alda Lara (Angola) e Noémia de Sousa (Moçambique),

cujos poemas estavam continuadamente presentes em antologias, ba‑

lanços, divulgações, recitais, panoramas, artigos, palestras e outras ac‑

tividades. A primeira, pela capacidade de divulgação que o seu marido

e, depois, viúvo, Orlando de Albuquerque, foi usando em seu favor, nos

spbsX_P1.indb 12 09/12/30 18:20:12

Múltiplas Tradições e Variedades 13

anos 60 em Angola, nos 70 e 80 em Portugal. A segunda foi sempre lida

e referenciada, mesmo sem qualquer livro publicado até 2001, devido a

vicissitudes várias, conquistando uma espécie de aura talvez advinda de

os seus poemas serem manifestamente pró‑negros e terem surgido no

início dos anos 50, com uma excepcional luminosidade para o tempo.

Não se pode concluir, no entanto, que a sua obra, com pouco mais de

uma trintena de poemas, fosse recebida com unanimidade. Existiram

sempre escritores de língua portuguesa que a menosprezaram e meno‑

rizaram, justamente por ter escrito de um modo simples e acessível, à

revelia de correntes intimistas, vanguardistas e experimentais, sofren‑

do do mesmo preconceito (canónico) que Agostinho Neto. O facto de

José Eduardo Agualusa ter apelidado publicamente a poesia de Neto

de “medíocre” (em Luanda, em 2008, provocando uma enorme celeu‑

ma com repercussão mediática) é apenas a ponta visível do icebergue

que tende a privilegiar outro tipo de poesia, entendida como erudi‑

ta, individualmente insubmissa e contra a corrente engajada politica‑

mente na função social, protagonizada por Rui Knopfli, Ruy Duarte

de Carvalho, David Mestre, Eduardo White, Luís Carlos Patraquim,

Arménio Vieira, aliás dos mais altos nomes das diversas literaturas do

espaço pós‑colonial.

Antes das independências, houve, portanto, e fundamentalmente,

Antónia Pusich, Orlanda Amarílis e Yolanda Morazzo, em Cabo Verde,

Alda Lara, em Angola, Alda do Espírito Santo, em S. Tomé e Príncipe,

Noémia de Sousa e Glória de Sant’Anna, em Moçambique. Outras mu‑

lheres escreviam e chegaram mesmo a publicar esparsamente, mas não

constituíram casos tão significativos como estes. E, de facto, tratou‑se

de “casos” isolados, não só porque não existia uma relação entre elas,

senão esporádica, ao menos estética, como também a própria literatura

de cada entidade nacional não constituía ainda um sistema formado e

consolidado, no que isso implica de um público leitor e crítico mais ou

menos alargado.

4. Tradições e variações

Tal como acontece no mundo ocidental, tem‑se levantado, em certos

contextos, em África, a questão da definição daquilo que é o literário

– qual a natureza dos textos? Em Moçambique, Fátima Mendonça che‑

gou a pôr verbalmente a hipótese muito interessante de os discursos do

Presidente Samora Machel serem apreciados como peças integrantes

spbsX_P1.indb 13 09/12/30 18:20:12

14 Pires Laranjeira

do campo literário. Escritoras como Lina Magaia ou Lília Momplé,

que não apresentam preocupações preciosísticas de estilo, voltadas que

estão para o relato ficcional da história de um ponto de vista edificante,

pedagógico e pragmático, como se fossem cronistas dos despautérios

da dominação e opressão colonial, tanto como outros criam relatos fic‑

cionais hiper‑realistas do quotidiano contemporâneo. Recorde‑se que

Winston Churchill ganhou o prémio Nobel da Literatura e que, no

Brasil, qualquer estudante toma conhecimento da Carta de Pêro Vaz de

Caminha como a primeira peça literária do seu país, na medida em que

relatos, crónicas ou ficções de todo o tipo, grandeza e tamanho funcio‑

naram como textos fundacionais de vários países, etnias ou culturas,

desde a saga do Mahabaratha ou o Diwãn de Hafez de Chiraz à poesia

de Walt Withmann.

A literatura erudita, nessa jovem África, cumprindo o desígnio ances‑

tral da oralidade, não deixou de ser pedagógica e didáctica, informativa

e formadora, por isso retomando temas como os da luta anti‑colonial,

do orgulho de ser negro, da constituição de uma identidade cultural

na língua portuguesa, da corrupção das novas entidades oficiais, da

politiquice anti‑popular, do enriquecimento ilícito, da dominação de

género, do cruzamento de hábitos ancestrais com a modernidade, tudo

isso vazado em linguagem hodierna, de cumplicidades construtivistas e

experimentalistas atravessadas por traços e, por vezes, autênticas tex‑

turas retiradas aos processos da oralidade urbana e rural.

Nos estudos de literaturas africanas, estamos habituados a falar da

oralidade/tradição ancestral e da cultura ocidental como um par ou

binómio funcionando como uma contradição entre os dois termos ou,

por outro lado, numa apreciação mais soft e conforme os textos dos

escritores, como a predominância da oralidade/ancestralidade, que é

vista como matricial, sobre a cultura de origem europeia. “Cultura de

origem europeia”, porque, naturalmente, a cultura europeia, funcio‑

nando em África nos textos de criação, passa a ser outra, na medida

em que a sua recepção a transforma através de uma assimilação feita

de modo diferenciado. Acresce ainda que a produtividade textual de

um escritor, ao operar a tessitura de um discurso, adopta elementos

da cultura ocidental, fragmentados, que aparecem inconscientemente

nessas novas formulações na língua portuguesa. Assim, vai sendo habi‑

tual conceber essas produções literárias de África como o “entrelaçado

de mestiças vozes” (Celina Martins), “estilo mesclado” (Vilma Arêas),

“hibridismo cultural” (Benjamin Abdala Júnior) e de outras expres‑

sões‑conceitos que têm como matéria criações literárias caracterizadas

spbsX_P1.indb 14 09/12/30 18:20:12

Múltiplas Tradições e Variedades 15

por cruzamentos, associações, junções, caldeamentos de componentes

de variadas proveniências. Também se tem usado falar de mestiçagens e

hibridismos em relação a culturas próprias de espaços europeus, nome‑

adamente grandes cidades onde coabitam comunidades múltiplas ou as

sociedades são tão diversas e complexas que se escolhe essa terminolo‑

gia e conceptualização para uma caracterização genérica e totalizadora.

Estamos sempre perante o problema de nomear com poucas palavras o

que é difícil de aprisionar, pela sua extensão, densidade e variabilidade,

numa conceptualização simplificada. É bom didacticamente, mas pode

ser menos positivo para uma percepção qualitativa.

Neste caso das literaturas africanas, incorre‑se no risco de achar que

se trata de literaturas “especiais”, “à parte”, tão especiais que só os

conceitos herdados da velha etnologia de origem imperial e da sobrevi‑

vente antropologia conseguem dar conta dos objectos.

5. Variedades e exemplificações

As literaturas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e

Príncipe e Guiné‑Bissau, nos últimos 33 anos, apresentam aos leitores

temáticas, tensões e problemas que se podem talvez resumir da seguinte

maneira:

− a consciência da história de cada país e do continente africano, com

o trabalho da memória, da documentação e da imaginação, ainda

sentindo como fundamental a luta anti‑colonial, a luta pela nacio‑

nalidade, a que se agrega o sentimento patriótico de uma nova co‑

munidade imaginada em construção e consolidação;

− as novas guerras internas, com ligações externas, e a oscilação da

identidade social e nacional;

− a formação de uma identidade nacional com o contributo da inter‑

venção estética;

− a inquirição de identidades grupais e individuais, perante o mosaico

de etnias, culturas e experiências vitais;

− a exposição da complexidade étnico‑racial nas relações humanas,

através de variadíssimas personagens, situações e referências, tanto

aludindo à era colonial quanto situando‑se na pós‑independência;

− a complementaridade, conciliação ou fricção e mesmo antagonis‑

mo entre as tradições ancestrais e populares e as modernidades e

pós‑modernidades internacionais;

spbsX_P1.indb 15 09/12/30 18:20:12

16 Pires Laranjeira

− a emergência de novas classes, nomeadamente das burguesias, e o

novo reordenamento social;

− a crítica aos novos poderes políticos, sociais, económicos e cultu‑

rais;

− a emergência de um discurso do feminino, trazendo à cena do texto

o mundo vivido e visto pelas mulheres;

− o explícito de novas formas do erotismo e da sexualidade;

− o flagelo de doenças antigas que persistem, como a sífilis e a tuber‑

culose, e doenças da actualidade, como a SIDA;

− a sobrevivência de modos de realismo social e neo‑realismo históri‑

cos quase em estado puro;

− o uso mais extenso de fórmulas codificadas, como o hai‑ku e até o

soneto;

− a apropriação de formas de cultura urbana popular, como o

hip‑hop;

− a ligação mais íntima da literatura a outras artes, como a pintura;

− a afirmação da livre criatividade e invenção estético‑linguística;

− o aprofundamento e variedade das experimentações verbais e visuais;

− o uso mais extenso do modo metadiscursivo, isto é, da consciência

autoreflexiva do fazer textual no próprio texto literário;

− a entrada na cena textual de novos credos religiosos.

É, portanto, nesta sequência lógica que se apresentam sugestões de

trechos de alguns escritores para ilustrar algumas das novas tendências

das últimas três décadas. A escolha recaiu sobre alguns escritores que

deveriam ser mais considerados e que, por motivos vários, passam mais

despercebidos, não usufruem de tanta notoriedade mediática, não es‑

tão sequer editados fora dos seus países ou, pura e simplesmente, não

têm o acolhimento mais justo nos seus países. São escritores que se

apropriaram de algumas das tradições – as mais diversas, num conceito

amplo que inclui tradições recentes − com as quais se confrontaram ou

ainda estão confrontados.

Que tradições tão variadas são essas?

5.1. A tradição ancestral africana da oralidade, dos aedos, contado‑

res, griots, ligada ao mato e às regiões rurais de culturas antiquíssimas

continua a ter expressão na literatura moderna. Uma tradição guineen‑

se mais recente localizada no subúrbio das zonas urbanas, semelhan‑

te a essa tradição ancestral, sobrevive na poesia, canções e cantilenas

das mandjuandadi da Guiné‑Bissau, ou seja, cantigas de ditu, que são

spbsX_P1.indb 16 09/12/30 18:20:12

Múltiplas Tradições e Variedades 17

associações de mulheres sobretudo em Bissau, Bolama, Cacheu, Geba e

Farim, que compõem cânticos e ladainhas, ou cantigas ao desafio, im‑

provisando tantas vezes para criticar maridos, carpir mágoas, solicitar

favores aos espíritos e deuses, entre outras funções.

Odete Semedo é a escritora guineense que integra uma dessas mand‑

juandadi, faz um doutoramento sobre o assunto e escreve cantigas

nessa tradição. Uma dessas cantigas, que não sei se é da sua autoria,

chama‑se “Quando o mundo era mel para mim” e nela pode‑se ler o

seguinte trecho: “E hoje como não tenho nada/Nada tenho para dar a

ninguém/Olhei para trás não vi os meus camaradas/Os meus amigos e

companheiros//Nos lados onde passava e todos chamavam/por mim/

Tudo calou‑se, tão calado, calado, calado/aquela gente que me baju‑

lava morreram/todos”. A mais elementar tradição oral colectiva pode

ter uma lição tão barroca e tão moderna como esta de melancolia da

perda, da solidão, do desencanto e da finitude!

5.2. A tradição popular ancestral da gente comum das zonas do

interior. Um poeta angolano que participou na transição literária dos

anos 60 para a pós‑colonialidade recupera formas e substâncias dos

caminhos do mato, vazadas numa excelente oficina experimental.

João‑Maria Vilanova (1933‑2005) publicou três livros de poesia, em

Luanda. Vinte canções para Ximinha (1971) e Caderno dum guerri‑

lheiro (1974), reunidos num só volume, Poesia, saído em 2004, em

Lisboa. O terceiro livro publicado em Luanda foi Mar da minha terra

& outros poemas (2004). A escolha de um poema integral recai sobre

aquele que era o preferido do autor:

Mbeji ni jitetêmbua (= a lua e as estrelas)

vamos procurar nosso filho zacaria

vamos procurar nosso filho zacaria

zacaria saiu faz três dias

co’as estrelas e a lua e não voltou

vamos procurar nosso filho zacaria

vamos procurar nosso filho zacaria

zacaria irmão do vento zacaria irmão da xana

a flecha de seu arco onde o levou?

vamos procurar nosso filho zacaria

vamos procurar nosso filho zacaria

na honga dormiremos na honga

é preciso partir

spbsX_P1.indb 17 09/12/30 18:20:12

18 Pires Laranjeira

é preciso partir

é preciso encontrar nosso filho zacaria

5.3. A tradição antiga das culturas urbanas africanas, que inclui os

costumes populares e de salão, e que o documentalista e memorialista

angolano Óscar Ribas documenta, não tem tido seguidores de mérito

em qualquer país após a independência. Já a tradição literária africa‑

na erudita baseada na ancestralidade, nas recolhas ou na moderna as‑

sumpção das histórias e mitos de cada país (Carlos Eastermann, Henri

Junod, Héli Chatelain, Amadou Hampaté Bâ) tem experimentado ou‑

tros desenvolvimentos. O são‑tomense Fernando de Macedo, no seu

Teatro do imaginário angolar (2000), recria tradições e mitos do povo

angolar, teatralizando a saga histórica e mitificada do Rei Amador, re‑

voltoso contra o poder colonial, sublinhando o telurismo e cultivando

os heróis escondidos no mato, nessa luta contra os coloniais. Vejamos

um trecho elucidativo de O rei do Obó:

(A mulher de negro e Luísa Bôbô entoam, em coro, uma oração dos

mortos:)

Vinde espíritos do óbó, saltai da penumbra da densa floresta! Vinde he‑

róicos antepassados e trazei‑nos os Capitães mortos na luta por nosso

chão! Abri‑lhes as portas de Budo‑Bachana antes da hora da vingança!

Que assim se cumpra agora!

5.4. A tradição portuguesa, literária e cultural, nas cidades, que pas‑

sou através do ensino colonial, oficial e laico, do ensino religioso e dos

colégios particulares, incluindo a tradição erudita e académica do ensi‑

no superior em Portugal, e a tradição cosmopolita universal de ter vivi‑

do e participado do modo de vida cultural de grandes cidades e capitais

do mundo ou delas receber informação (proveniente dos quatro cantos

da Europa, Ásia, Américas). A assimilação da poesia lúdica, prosopo‑

ema, poesia‑colagem, poesia visual, poesia e romance experimentais,

que congregam técnicas picturais com textos tabulares, estabelecendo

conexões com o concretismo brasileiro, a modernidade do norte‑ame‑

ricano e. e. cummings, as vanguardas universais da arte‑postal e dos

poemas‑objectos, além da poesia experimental portuguesa de António

Aragão e E. M. de Melo e Castro, entre tantos outros nomes e mo‑

dos de experimentação de linguagens de vanguarda. O angolano João

Maimona, autor de livros como Quando se ouvir o sino das semen‑

tes (1993), Festa da monarquia (2001), ou Lugar e origem da beleza

spbsX_P1.indb 18 09/12/30 18:20:12

Múltiplas Tradições e Variedades 19

(2003), produz um discurso que, embora parecendo, não é nefelibata e,

por vezes, assume mesmo o engajamento crítico, mas que se caracteriza

sobretudo por algum hermetismo. Porém, um discurso sinuoso e her‑

mético, por vezes emergindo a frase em francês, denunciando a estadia

na Europa, parece não buscar, de imediato, o leitor angolano, como

que dirigindo‑se a nenhures, mas nele se pode reencontrar o sentir an‑

golano como algo mais estilhaçado e melancólico:

“Na praça dos pássaros”

e a cadeia em seu olhar descobre

o coração da progressiva demolição

de vozes femininas. onde a falsa

espessura, a lucidez da ferida,

a emersão do destino manifestam

a alegoria impessoal.

avant l’aube infiniment mélancolique

mes oiseaux retrouveront la dualité

du sourire. leave off. leave off:

clamava a voz de pássaros desnutridos.

“Lugar e origem da beleza”

uma inclinação estável aponta

para uma profunda quietude.

pura literatura sobre alegrias

interiores. mutações sucessivas

julgam haver noutros arquipélagos

pinturas e poemas africanos: é o

milagre da matéria de predilecção.

em torno de uma manifestação

abstracta, a uniformidade da

teia da língua.

“Transparência da expressão”

ofereço as memórias mais efémeras

ao declínio silencioso das noites agrícolas.

a palavra pestilencial: a irreversível

expressão da última transparência

da geografia projectando ruas entre

respirações libertas.

spbsX_P1.indb 19 09/12/30 18:20:13

20 Pires Laranjeira

5.5. A tradição culta do Brasil, mas também a tradição popular bra‑

sileira (cf. poemas do angolano Mário António sobre Jorge Amado ou

de outro angolano, Maurício de Almeida Gomes, exaltando certa poe‑

sia do Brasil como modelo poético), incluindo a negra ou negróide (ve‑

jam‑se os brasileiros Solano Trindade, Jorge de Lima, Ascenso Ferreira,

Raul Bopp), juntamente com a tradição culta africana, afro‑americana,

negro‑norte‑americana, ligada às ideias de Panafricanismo e Negritude,

de Senghor, Césaire, Roumains, Cullen, Hughes, Mckay, Guillén, têm

continuado a municiar os discursos neo‑negristas, como o da são‑to‑

mense Conceição Lima (1961), que, em A dolorosa raiz do micondó,

disserta sobre “as raízes” do ser e da origem negra:

“Canto obscuro às raízes”

Eu, a que em mim agora fala.

Eu, Katona, ex‑nativa de Angola

Eu, Kalua, nunca mais em Quelimane

Eu, nha Xica, que fugi à grande fome

Eu que libertei como carta de alforria

este dúbio canto e sua turva ascendência.

Eu nesta lisa, escarificada face

Eu e nossa vesga, estratificada base

Eu e confusa transparência deste traço.

Ou ainda o cabo‑verdiano José Luís Hopffer C. Almada, que, em

Assomada nocturna (2005/1993), adopta um discurso que parece con‑

tradizer o axioma de senso comum de que o país é mestiço, sem dife‑

renças de cor, de raça:

Todos nós éramos

desalentadas criaturas

de ímpeto arrefecido

como bois como mulas como bestas

mansos lentos sobre o bagaço fresco

à volta dos trapiches rodando

infinitos na paciência e na resignação

sob a circunscrição da canga

e o peso definitivo da almanjarra

(…)

Todos nós éramos

bastardos da cor

excessivamente clara

bastardos da cor

spbsX_P1.indb 20 09/12/30 18:20:13

Múltiplas Tradições e Variedades 21

excessivamente escura

brancos da terra

descendentes dos venerandos moradores de Santiago

filhos das secas e de outras intempéries

encurralados entre o salão e o quintal

(…)

Todos nós éramos

nobres rebentos

das gentes brancas

de tez clara

de tez escura

de lém vieira de quintal de tabugal

de pombal da boa entrada dos engenhos

de sedeguma de ganchemba

das casas dos neves dos levy carvalho

dos rodrigues fernandes dos carvalhal

dos reis borges dos galina monteiro

(…)

Lembras‑te, Loló

das lendas narradas

ao cambar do sol ao cair da noite

celebrando

a ilha ressurgida

das mil tormentas das mil afrontas

na insurgência dos evadidos

dos fujões dos rabelados

dos libertos dos homens livres

como negros vadios estigmatizados

perpetuados como badios como rebeldes

porém baptizados crismados ladinizados

arrancados às túnicas dos mouros

à nostalgia das savanas

dos baobabs dos cultos ao iran

e aos espíritos das florestas

à dolência do korá e do balafon

ao ritmo do corpo e da marimba

e assim libertos de exu

e assim sujeitos ao sujo a xúxu ao demónio

e assim limpos da boçalidade do tronco nu pagão

(…)

Todos nós éramos

artefactos de barro

por mãos rudes rigorosas

por mãos negras neolíticas

torneados

por mãos divinas

moldados

e inoculados com o sopro da alegria

spbsX_P1.indb 21 09/12/30 18:20:13

22 Pires Laranjeira

Todos nós éramos

doloridas silhuetas

de achadas escalvadas

de colinas escaveiradas

de encostas devastadas

de ladeiras desoladas

desembocando

como estradas sem destino

em escalavradas

silenciosas ribeiras

5.6. A tradição orientalista, ainda que de modo rudimentar, isto é,

enquanto alusão ou citação cultista, passa por Lopito Feijoó (Angola),

Vasco Martins (Cabo Verde) ou Eduardo White (Moçambique) e tem

no angolano Trajanno Nankhova Trajanno, em Fisionomia do limite

(2005: 1993‑2005), uma apurada matemática filosófico‑religiosa de

um discurso sem pontuação, sem maiúsculas, circular, retomando ver‑

sos e mesmo partes de poemas para os reconfigurar, com frases coladas

umas às outras, por vezes sem ligação orgânica. São “Enunciações”

(assim lhes chama o poeta), parecendo poesia produzida em compu‑

tador, ostentando capacidades próximas do Surrealismo, Misticismo e

Saturnalidade. Existe um corte com o sentimentalismo, mas Trajanno

não arreda o lirismo crepuscular, triste e oracular, aproximando o poe‑

ma de uma divagação metafísica e grandiloquente:

tudo me diz que havia aqui estado antes

o regaço do piano

de traço em traço de alva em alva

tudo me diz que havia aqui estado antes

a pertinência do chacra coronário

tudo é uma única graça

pela pátria e pela Pátria universal

a água sonha em se tornar vinho

sob a silhueta feminina das coisas

resgata a interpelação dos hinos

com a mesma força que a saudade alonga o tempo

tudo me diz que havia aqui estado antes

5.7. A tradição dos realismos e neo‑realismos (africanos, europeus

e americanos), com sua carga social ou socialista, despojados de fanta‑

sia, hauridos do romance social e intelectual de Hemingway, London,

Steinbeck, Caldwell, Passos, Salinger, Redol, Graciliano, Amado,

Sciascia, Zola. A cabo‑verdiana Dina Salústio (Mornas eram as noi‑

tes, 1999) é uma escritora que, após o moçambicano Luís Bernardo

spbsX_P1.indb 22 09/12/30 18:20:13

Múltiplas Tradições e Variedades 23

Honwana, o angolano Castro Soromenho ou os seus compatriotas

Manuel Lopes e Gabriel Mariano, prossegue essa linhagem realísti‑

ca‑social, criando um testemunho quase jornalístico com contos que

são crónicas de costumes e comportamentos, em narrativas curtas, in‑

cisivas, líricas e magoadas. No trecho que segue, o conto simula uma

notícia de jornal e consequente comentário:

“Filho de deus nenhum”

“Homens e mulheres enfurecidos atacaram a cadeia onde se encontra

detida a assassina do pequeno Lizandro, de três anos, morto à dentada.

Autoridades redobram a segurança da prisão temendo linchamento”

(…)

Mulheres amachucadas. Homens maltratados. Crianças espancadas, de

cabeças e mãos rebentadas, sorrisos desfeitos e olhos vazados.

Éramos um povo de brandos costumes.

5.8. A tradição do texto imprecatório, exuberante e excessivo, em

que grandiloquência, sentimentalidade, realismo, magia e narrativida‑

de se mesclam (recordem‑se Maiakovski, Withmann, Hikmet, Neruda,

Eliot). O escritor moçambicano Filimone Meigos publicou um livro

inovador, Poema & kalash in love (1995), que todo o leitor adepto e

especializado (re)conhece como marcante, pela desfaçatez descontrui‑

dora de mitos, ritos e poderes, incluídos os culturais. Nele, retoma e

amplia o gozo da escrita irreprimível de outros africanos (desde logo,

do moçambicano Craveirinha):

“Pátria real = problema: distância que vai do real ao ideal ponto”

‑ Pensam pelo povo, prática pouco pragmática porque preopinar

prescindindo‑se positivamente da ponderação ponto por ponto é paz

póstuma, podre e postiça, politicomania, prejuízo para o

porvir, pretexto para problematizar o prazo probatório da paciência

popular: penso partindo de pormenores, porque o pincel do povo pinta

paisagens, placentas, porras e provavelmente pensamentos, poltronas,

punhos, preservativos presságios, preçários passivos, pudor e produção

peregrinação perpétua.

Pendulam permeáveis os próximos pulos proeminentemente políticos,

promessa projecto do poder popular. Para a plebe o presente é

passado: SOMOS OS MAIS IGUAIS. (RECORDEM‑SE DO 25 DE

SETEMBRO, MUNICIOU‑SE A MEMÓRIA DE UM POVO)

spbsX_P1.indb 23 09/12/30 18:20:13

24 Pires Laranjeira

Como se disse, os novos países souberam elevar o valor dos seus

criadores, ao terem valorizado institucionalmente o conjunto das suas

produções, mas cada escritor soube aprimorar o seu caminho apro‑

priado.

Referências bibliográficas

Conceição Lima, A dolorosa raiz do micondó, Lisboa: Caminho, 2006.

Dina Salústio, Mornas eram as noites, Lisboa: Instituto Camões, 1999.

Fernando de Macedo, Teatro do imaginário angolar, Coimbra: Cena Lusófona,

2000.

Filimone Meigos, Poema & kalash in love, Maputo: AEMO, 1995.

João Maimona, Lugar e origem da beleza, Luanda: Kilombelombe, 2003.

João‑Maria Vilanova, Poesia, Lisboa: Caminho, 2004.

José Luís Hopffer C. Almada, Assomada nocturna, Viana do Castelo, 2005.

Odete Semedo, “As cantigas de Mandjuandadi na oratura guineense. Notas para

um trabalho de pesquisa em desenvolvimento” in Pires Laranjeira, Maria João

Simões e Lola Geraldes Xavier (org.), Cinco povos cinco nações. Estudos de

literaturas africanas, Lisboa: Novo Imbondeiro, 2007, pp. 644‑660.

Trajanno Nankhova Trajanno, Fisionomia do limite, Luanda: UEA, 2005.

Coimbra/Londrina, 5 de Maio de 2009

spbsX_P1.indb 24 09/12/30 18:20:13

Literaturas africanas em Portugal:

na senda de um imaginário migrante?

Inocência Mata

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal

Não há existência humana sem o olhar que dirigimos uns aos outros.

Jacques d’Adesky

Vou começar esta reflexão com um paralelismo inusitado.

Escrevo este texto numa altura em que o mundo vive o “momen‑

tum” da “bolha especulativa”, a um passo do abismo económico, que

faz lembrar, dizem, a “grande depressão” de 1929‑1931, por causa

de uns especuladores – eufemisticamente, soube‑se depois, denomina‑

dos “investidores” – que provocaram uma crise mundial com as suas

“jogadas de casino” na bolsa, na finança e no sector imobiliário, enri‑

quecendo escandalosamente sem que essas fortunas correspondessem

a uma riqueza real, visível em postos de trabalho, bem‑estar social e

retorno fiscal para o Estado.

Pois bem, às vezes é o que penso do fogo‑de‑artifício mediático no

mundo literário africano em Portugal: a celebração de determinadas

obras, mesmo antes de serem lidas (qualificadas sempre com o recor‑

rente grau de superlativo: excelente, notável…), o estatuto excepcional

de determinados autores, cuja mais‑valia está muitas vezes na sua osci‑

lante nacionalidade cultural e, por conseguinte, a nacionalidade literá‑

ria da sua obra. Contrariamente a muitos que pensam ser um “pecado”

problematizar a nacionalidade de um autor pois tal seria “localizar” a

grandeza “universal” desse escritor, afunilando a sua dimensão, não

vejo nisso nada de demeritório na obra de um autor (só se ela apenas

tiver qualidade se for africana…). Com efeito, oscilantes e a passarem

por constantes “reajustamentos de identidade cultural” (Reis, 1995, p.

23), são as obras de António Vieira, Joseph Conrad, Samuel Beckett

ou Milan Kundera – para ficar apenas no “cânone ocidental”, tão caro

aos defensores do “universalismo”…

Na verdade, esta questão, propensa a uma instrumentalização ideo‑

lógica, tem uma pulsão assaz teleológica. E o que se vem, aliás, notando,

é que a questão está inquinada: é que quando se quer que um escritor

se erija, por sua iniciativa ou por conveniência grupal ou segmental, a

spbsX_P1.indb 25 09/12/30 18:20:13

26 Inocência Mata

representação do paradigma de pertença a um sistema literário, o dis‑

curso sobre a sua nacionalidade literária é fechado e definitivo e quem

quiser problematizá‑la leva colados todos os rótulos possíveis, sendo o

de complexado e reaccionário os mais “simpáticos” (embora já não o de

fanoniano, termo até há poucos anos tido pelo argumentário “lusófilo”

como sinónimo de racista, antes de os Estudos Culturais apresentarem

Frantz Fanon como um dos pioneiros da discussão sobre o pós‑colonial);

se, pelo contrário, se pretende que o escritor deambule, convenientemen‑

te, por um indefinido “entrelugar” literário, então a sua nacionalidade

literária passa a ser indiscutivelmente global, desterritorializada, mo‑

derna (termo, aliás, “sobredefinido”, para parafrasear Fredric Jameson,

que refere o baralhamento conceptual que decorre do questionamento

do pós‑modernismo e seu correlato “alto modernismo”)1.

Esta propensão para elaborações encomiásticas faz‑me questionar:

haverá retorno fiscal para o Estado? Isto é, qual é a mais‑valia diferen‑

cial para os sistemas literários nacionais, portanto, as literaturas africa‑

nas nacionais? Terá essa produção celebrada como representativa das

literaturas africanas o mesmo “lugar” no imaginário literário e cultural

das “comunidades imaginadas” a que pretensamente estão vinculadas

os autores e para as quais remetem? Por que tal sorte mediática dessa

literatura só funciona enquanto produto de consumo português? O que

tem essa produção que a faz ser mais apreciada em Portugal (e daí para

o Ocidente), ou no Brasil, do que nos respectivos países?

Se é verdade que uma das respostas a estas questões se encontra no

favorecimento dos “media”, que vão definindo a representatividade

de cada escritor, fazendo desse aspecto consequência do fenómeno de

mediatização “orientada”, e não sua causa, estou convencida, por ou‑

tro lado, de que talvez esta se possa encontrar também na mudança do

gosto estético do público português cujo imaginário cultural começa

a incorporar outros universos, paisagens, signos e símbolos de “ou‑

tras” representações colectivas que vão configurar outros imaginários

literários. Porém, como “não há existência humana sem o olhar que

dirigimos uns aos outros” (Adesky, 2006, p. 125), estou igualmente

convencida de que as irrupções mitológicas do pluriculturalismo, com

reflexo nas preferências literárias, talvez se devam também a mudanças

por que a língua portuguesa vem passando, agora assumida e sistema‑

ticamente, nesse processo que Eduardo Lourenço designou como sendo

de derramamento, expansão e creoulização (2004, p. 123), desde a

queda do império. Não é, pois, de se desconsiderar que existe uma

mudança também a nível de sensibilidades “outras” e “outros” gostos

spbsX_P1.indb 26 09/12/30 18:20:13

Na Senda de um Imaginário Migrante? 27

estéticos que não os “tradicionais” e “canónicos” que a Escola sempre

veiculou, totalitariamente, e que estão a ser descentrados do seu lugar

exclusivo por outros que já se vêm impondo como participantes da

cultura literária, como sinais de refluxo de uma outra África, e que têm

de ser considerados pelo mercado editorial (Mata, 2006, p. 287).

Com efeito, como ainda é referido no mesmo texto supracitado, na

esteira de Andrea Semprini no seu livro Multiculturalismo, o mercado

está atento à rentabilização da diferença, ou à sua transformação em

“argumento de venda” (Semprini, 1999, p. 141).

Como leitora, crítica e professora de literaturas africanas, com in‑

cidência nas de língua portuguesa – aqui meu objecto privilegiado –,

começo por dizer que não acho que estas questões, enquanto discussão

cultural e/ou académica, sejam falsas, porque em última instância são

questões de identidade que revelam “histórias de identidade”. Partilho

com Stuart Hall a ideia de que cada uma das “histórias de identidade”

se inscreve nas posições que cada um assume e que tenta compreender

nas suas especificidades (Hall, 2003, p. 433). Pode pensar‑se, então,

que germinou em Portugal um imaginário literário migrante que passa

por África, ou pelo menos por certa África, aquela que resgata o vasto

espaço dos descobrimentos permitindo a “continuidade das represen‑

tações coloniais no modo como se pensa e se aborda a história presen‑

te” (Jerónimo e Domingos, 2007, p. 2)?

Como se vê, a questão assim equacionada comporta – disso tenho

plena consciência – demasiados melindres, nefastos num debate cultural

descomprometido com julgamentos históricos. Porém, olhando para a

paisagem humana do grupo de escritores africanos das “ex‑colónias

portuguesas” publicados na “ex‑metrópole”, percorrendo o catálogo

das casas mais emblemáticas nesta actividade editorial, há elementos

recorrentes e persistentes que não deixam de ser significativos: a origem

etnocultural dos autores, a sua classe sociocultural e o seu discurso so‑

bre o ideal de país e sobre as relações entre os dois países. Na verdade,

o certo é que a maioria dos escritores africanos publicados em Portugal

é, coincidentemente, luso‑descendente, não obstante estes não constitu‑

írem a maioria dos escritores africanos dos seus países. O que talvez ex‑

plique a conveniente ideia de que a nacionalidade literária de um autor

é irrelevante, tanto podendo ser português como angolano ou moçam‑

bicano, como se ouviu numa mesa‑redonda intitulada “Dos Diálogos

e de uma Literatura Luso‑Afro‑Brasileira Pós‑Colonial”, durante o

Colóquio “Para Além da Mágoa: Novos Diálogos Pós‑Coloniais”2, em

Janeiro do ano passado. O certo é que este assunto é tabu porque,

spbsX_P1.indb 27 09/12/30 18:20:14

28 Inocência Mata

parafraseando Junod, “sagrado” e “venerável”, comportando um pe‑

rigo para a comunidade e até para o próprio indivíduo devendo, por

isso, ser evitado num discurso politicamente correcto. Que não é pro‑

priamente minha preocupação.

Tendo entrado nas prateleiras e estantes dos portugueses através

da academia, pelas mãos de Manuel Ferreira, nos anos 70 do sécu‑

lo XX, mais de trinta anos depois as literaturas africanas preenchem

colecções em editoras portuguesas de referência, além de outras me‑

nores que, mesmo não constituindo “séries” ou “colecções”, vão pu‑

blicando avulsa e dispersamente autores africanos. Falo de editoras

mais sistemáticas na edição de obras africanas: a Editorial Caminho,

as Publicações Dom Quixote, a Cotovia, a Campo das Letras, a Asa;

grupo a que se poderia acrescentar as Edições Afrontamento, a editora

Novo Imbondeiro ou as Edições Colibri… Assim como a Europress, a

Mercado de Letras, estas vocacionadas para a tradução. No caso das

primeiras, que publicam sobretudo autores actuais da África de língua

portuguesa, poder‑se‑á pensar que esse interesse advém das afinidades

criadas na história e na língua, categorias vistas como cimento de uma

comunidade que se reparte por três continentes. Esta ideia de “cimen‑

to” tornou‑se incontestável com a emergência dessoutra de “espaço

lusófono”, cuja realização oficial é a Comunidade dos Países de Língua

Portuguesa (CPLP), após se ter gorado a iniciativa endogenamente afri‑

cana dos “Cinco”3.

A partir dos anos 80, no entanto, o que se foi notando é que o

percurso se inverteu: se antes era a academia que “sugeria” os lugares

e o peso de cada obra/escritor no sistema literário, actualmente são o

mercado e os lóbis que condicionam as preferências curriculares, num

círculo vicioso em que a consequência alimenta a causa e vice‑versa:

não se estuda quem não se conhece; não se convida quem não é publi‑

cado; não se reconhece quem não se conhece. E se Roderick Nehone,

João Tala, nomes incontornáveis da actual ficção angolana, não são

conhecidos na ex‑metrópole (e, repito, daqui para o Ocidente), será

Ondjaki a colher tal mérito… Se Armando Artur ou Aníbal Aleluia não