Professional Documents

Culture Documents

Tema 36 Cremiento Economico Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII 5

Tema 36 Cremiento Economico Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII 5

Uploaded by

Raúl ArroyoOriginal Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

Tema 36 Cremiento Economico Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII 5

Tema 36 Cremiento Economico Estructuras y Mentalidades Sociales en La Europa Del Siglo XVIII 5

Uploaded by

Raúl ArroyoCopyright:

Available Formats

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

Tema 36

Crecimiento económico, estructuras y

mentalidades sociales en la Europa del siglo

XVIII. Las transformaciones políticas en la

España del siglo XVIII.

Rafael Montes Gutiérrez

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

1 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

TEMA 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa

del siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

Resumen. Europa experimentó a lo largo del siglo XVIII un conjunto de

transformaciones socioeconómicas que posibilitaron el paso de la Edad Moderna a la

Edad Contemporánea. En primer lugar, la población europea experimentó un

importante aumento —en parte debido a la mejora alimentaria—, y mientras tanto la

sociedad siguió manteniendo las características de una sociedad estamental que

definían al Antiguo Régimen. Los principales monarcas ilustrados de la centuria

promovieron un conjunto de reformas de carácter liberal, pero sin la participación del

pueblo en las decisiones políticas mediante el despotismo ilustrado. El crecimiento

económico europeo, y el enriquecimiento particular de la burguesía, hicieron que esta

clase social reclamara una mayor participación política, hecho que alcanza su

paroxismo en la Revolución Francesa de 1789. España vivió un importante cambio

político: el país pasó de ser un conglomerado de reinos para convertirse en un estado

centralizado, e internacionalmente participamos en un conjunto de pequeños

conflictos que mantuvieron el equilibrio europeo afirmado en Utrecht.

El desarrollo de este tema seguirá el siguiente esquema:

1. Estructuras y mentalidades sociales en la Europa del siglo XVIII

Evolución demográfica

La sociedad estamental

La sociedad del siglo XVIII en los países europeos

La evolución de la sociedad europea

Las mentalidades sociales

El despotismo ilustrado

2. Crecimiento económico

Las transformaciones en la agricultura

El desarrollo del comercio mundial

Inicios de la Revolución Industrial

3. Transformaciones políticas en la España del siglo XVIII

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

2 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

A nivel curricular los contenidos de este tema pueden ser trabajados en el

curso escolar 2015/16 en los niveles de 4º de ESO (Ciencias Sociales, Geografía e

Historia) y 2º de Bachillerato (Historia de España), tal y como establecen los

siguientes currículos autonómicos: (en este apartado cada opositor menciona la

legislación de la comunidad autónoma por la que se examina, pongo de ejemplo

Madrid)

- Para 4º de ESO el DECRETO 23/2007, de 10 de mayo.

- Para 2º de Bachillerato el DECRETO 67/2008, de 19 de junio.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

3 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

1. ESTRUCTURAS Y MENTALIDADES SOCIALES

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

El profesor de Historia Moderna Europea de la Universidad de Cambridge

Timothy C.W. Blanning estima la población europea pasa de unos 115 millones a

finales del siglo XVII a unos 187 millones en torno a 1789. Sin embargo, este

crecimiento demográfico no fue uniforme, no sólo porque en cada país tuviera un

comportamiento peculiar, sino porque podían darse diferencias significativas incluso

en sus distintas regiones. Mientras que Inglaterra creció un 133% o se alcanzaba un

138% en diversas regiones de Europa oriental (Rusia, Prusia, Hungría), en Francia sólo

lo hizo un 39% y en las Provincias Unidas un 8%. Francia rompe la barrera de los 22

millones y alcanza los 29 millones en 1800. El despegue demográfico español es

similar al francés, la población española pasó de 7,5 a 11 millones de habitantes a lo

largo de siglo; en nuestro caso la historiadora y profesora de la UNED María Dolores

Ramos Medina habla de un crecimiento "hacia adentro" como consecuencia de la

mejora de la economía y de la dieta del español. La Península Italiana muestra, en

conjunto, un comportamiento similar (de 13 a 18 millones, un 38%). Rusia pasa de 15

millones en tiempos de Pedro El Grande a casi 38 millones en 1795.

Aunque durante el siglo XVIII se mantuvieron las altas tasas de natalidad —en

general—, no hubo una evolución completamente uniforme. Abundan los países con

tendencia a su aumento en relación con un clima económico favorecedor del

matrimonio, como en Inglaterra, pero hubo casos de evolución contraria. En Francia,

concretamente, la tasa de natalidad —mantenida alta al principio del siglo—

descendió en 1789 debido a la Revolución. La mortalidad experimentó un ligero

descenso, si bien no del todo homogéneo ni simultáneo en los diversos países,

motivado sobre todo por la menor incidencia de las crisis demográficas y por la

atenuación de algunos de los componentes de la mortalidad ordinaria. La mayor

novedad en este sentido fue, sin lugar a dudas, la práctica desaparición de la peste,

que desde mediados del siglo XIV había sido uno de los mayores azotes de la

población europea. Por otro lado, no hubo una conflagración bélica en el siglo XVIII

comparable por sus efectos negativos a la Guerra de los Treinta Años; además, las

cosechas de los nuevos cultivos que se estaban difundiendo (patata, sobre todo)

contribuían a paliar las crisis de subsistencia. Es poco probable que la mejora de la

higiene tuviera incidencia sobre el descenso de la mortalidad, ya que la higiene

personal mantuvo en el siglo XVIII un bajo nivel, pero sí es destacable un aumento de

las preocupaciones higienistas en Francia, Inglaterra y España, donde se redactaron

planes urbanísticos que destacaban los beneficios de la pavimentación de las calles y

de la construcción de redes de alcantarillado. El inicio de la lucha contra la viruela

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

4 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

constituye uno de los más importantes capítulos de la historia de la medicina en el

siglo XVIII, siendo el paso siguiente el descubrimiento de la vacuna por el médico

inglés Edward Jenner (1749-1823) en 1796. Sin embargo, los beneficiosos efectos de

este eficaz medio de lucha contra la viruela se proyectarán, como es lógico, sobre el

siglo XIX.

Las causas de esta evolución demográfica están aún discutidas. No hay que

sobrevalorar la relativa disminución de las guerras, ni las influencias de los progresos

en la medicina, que afectan sólo a una minoría. La climatología histórica sugiere una

mejora de las condiciones meteorológicas —subidas de la temperatura y menor

pluviosidad—, lo que podría explicar el crecimiento de los rendimientos cerealísticos

y la disminución de fiebres y otras epidemias. De manera general, para Bartolomé

Benassar, se puede decir que el europeo vive más porque se alimenta mejor. La

patata, que se cultivaba en Inglaterra y Alemania, y penetra en Francia por Alsacia, es

un alimento muy valioso en épocas de carestía de trigo, mientras que la Europa

meridional se beneficia de la expansión del maíz.

LA SOCIEDAD ESTAMENTAL

Historiadores como Alfredo Floristán, en su obra Historia Moderna Universal

(2002), han denominado como sociedad estamental al esquema triple de la división

social del Antiguo Régimen, formado por nobleza, clero y estado llano. La

diferenciación entre los dos primeros y el estado llano estaba en el privilegio y en la

riqueza, de hecho representaban el 3% de la población europea y eran dueños de

más del 80% de las tierras. Ahora bien, las diferencias socioeconómicas también eran

abismales en el seno del estado llano, cuya cúspide estaba representada por ricos

mercaderes, comerciantes, artesanos y miembros de profesiones liberales que se

habían visto privados de los mecanismos de ascenso social, mientras que el resto (en

los que también estaban incluidos muchos miembros del bajo clero) apenas poseían

más que la fuerza de sus brazos. A este dato hay que sumar la inmensa pérdida de la

calidad de vida de muchos miembros del estado llano al pasar a trabajar en el sistema

fabril (en especial, en Inglaterra). La vida de los campesinos generalmente era

miserable, de mala alimentación y moral deplorable, semejante a la vida del

proletario que trabajaba 16 horas diarias con un sueldo insuficiente hasta para su

propio mantenimiento vital. Esta situación de opresión provocó la cólera y

seguidamente las huelgas ante una escenario deplorable donde trabajaban niños por

menor salario, anulados intelectualmente y degradados a una fatal promiscuidad.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

5 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

En el campo destacan los siguientes grupos sociales: a) Grandes propietarios

no cultivadores, que eran la nobleza, el clero, y algunos burgueses que consideraban

la tierra como paso hacia el ennoblecimiento; todos ellos vivían de las rentas que

producían las tierras. A su lado aparecen los nuevos propietarios de latifundios

cultivados de forma capitalista, este último fue el único grupo social que se

enriqueció en el campo del siglo XVIII; b) Pequeños propietarios cultivadores, cuya

proporción disminuye al igual que sus ingresos. c) Arrendatarios y aparceros, su

número aumenta y su situación empeora, ya que se les exige cada vez mayores

rentas. d) Jornaleros campesinos, cuyo número fue aumentando y también los

problemas para conseguir trabajo. Estos dos últimos grupos serán los que nutran de

mano de obra barata la industria.

Dentro de los grupos sociales urbanos se va perfilando un grupo que ocupa el

estrato más elevado de la sociedad, cuya riqueza se basa en la propiedad de fábricas,

bancos y barcos: la alta burguesía. También encontramos ilustrados de profesiones

liberales, aunque no tan ricos: universitarios que ocupan un buen lugar como

científicos, abogados, médicos, músicos, etc. El grupo mayoritario lo constituyen

trabajadores manuales: maestros y oficiales en el sistema de producción gremial y

proletarios en los lugares con industria moderna. Estos últimos —llegados del

campo— trabajaban en unas condiciones muy duras; junto a ellos encontramos un

grupo reducido de técnicos con una formación profesional que les permite un nivel

de vida aceptable.

LA SOCIEDAD DEL SIGLO XVIII EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Las clases privilegiadas recuperaron su categoría tradicional en Polonia y

Suecia, interviniendo en los designios del país. En Rusia obtuvieron una categoría

preeminente. En Prusia estuvieron vinculados a la oficialidad del ejército, al igual que

en Austria. En Inglaterra dominaban las Cámaras, empresas y tierras, eran los

landlords y la gentry. En Francia eran el Alto Clero (son abades, obispos y arzobispos

despreocupados de la vida religiosa de sus diócesis, que vivían lujosamente en París),

la nobleza de sangre (de cuatro generaciones), los nuevos nobles ennoblecidos por el

rey o los que compraban los títulos que garantizaban sus derechos señoriales

(exenciones fiscales y prerrogativas judiciales), la nobleza parlamentaria

(conservadora y galicana, defensora de sus intereses) y la nobleza administrativa

(formada por altos funcionarios, más activa y reformista).

Las clases campesinas y obreras vieron empeorar su situación en Oriente,

donde persiste la gleba y vivían miserablemente, pero mucho más en Turquía y en

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

6 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

Rusia, donde la nobleza aumentó sus privilegios judiciales y administrativos: podían

mandar a los siervos a trabajo forzado o a Siberia, como lo demuestra la violenta

insurrección de Pugachev. Sin embargo, la situación no era mejor en Polonia, Prusia,

Austria y Hungría, donde el siervo era propiedad del señor —algo contrario al

pensamiento de Federico II, que poco pudo hacer—. Los principados alemanes eran

una zona de transición. En los Países Bajos predominaba el arrendatario libre. En

Italia había poca servidumbre. En la Península Ibérica predominaban los campesinos

libres arrendados. En Inglaterra desaparecieron los campesinos propietarios

convertidos en burgueses o proletarios debido a las enclousures, que caen en manos

de los landlords, para los que trabajan campesinos asalariados. En Francia había

campesinos libres, siervos — señores agravaron sus cargas— y arrendados, además

de pequeños propietarios.

La burguesía dirigió el capitalismo; muchos se ennoblecieron y se unieron a la

aristocracia. Entre ellos triunfaron las nuevas ideas ilustradas, usando las palabras

libertad e igualdad en beneficio propio. Se manifestó revolucionaria allí donde

formaba una clase poderosa: Norte de Italia, Holanda, Bélgica y Francia, mientras que

en Inglaterra ya lo habían conseguido.

LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EUROPEA

La evolución de la sociedad, tripartita desde el modo de producción feudal,

conoció un proceso de cierre absoluto a los mecanismos de ascenso entre

estamentos. El antiguo proceso de ennoblecimiento para acomodar a la burguesía en

los cuadros dirigentes se cerró progresivamente, pero no así el camino eclesiástico,

que siguió abierto para los miembros de todo grupo social y fomentado por la

fundación de nuevos cultos religiosos (anglicanismo y los diversos cultos

protestantes). Sin embargo, la paulatina pérdida del poder universal de la Iglesia

culminó en el siglo XVIII, cuando el triunfo de la Razón sobre la Fe privó a los

eclesiásticos de su antiguo poder, pero no de sus privilegios —al menos los de la

cúspide del organigrama de la Iglesia, que seguían estando exentos del pago de

impuestos—. Los gremios desaparecieron, combatidos por la burguesía al

presentarse como competencia, cayó el mercantilismo ante el fisiocratismo y

librecambismo, al igual que la corporación ante la individualidad. Las tensiones

producidas entre una economía anquilosada y una sociedad desigual y cerrada

tuvieron en Francia su primera piedra de toque, lo que se debió a la unión de una

burguesía despechada y un campesinado al que los privilegios nobiliarios condenaban

a la más cruel de las situaciones (la servidumbre). Todo ello confluyó en un cerco sin

piedad contra la aristocracia nobiliaria en medio de una sangrienta Revolución, la

francesa.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

7 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

LAS MENTALIDADES SOCIALES

Con el término Ilustración se designa a un amplio movimiento cultural que se

vivió en Europa en el siglo XVIII y que aportó las ideas de la etapa final del Antiguo

Régimen, al tiempo que sirvió de marco al inicio de la Edad Contemporánea. El siglo

de las luces aportó ideas y conceptos novedosos como Libertad, Progreso, y Hombre,

inventó el Optimismo y se colocó bajo la bandera del Utilitarismo. Sin embargo,

estuvo plagada de contradicciones: es evidente que la Ilustración no pretendía acabar

con el Antiguo Régimen, sólo mejorarlo, por ello no se puede considerar que fuera

revolucionaria. Sí llevaba el germen de la revolución, y por esta razón el papel de las

luces en los orígenes de la Revolución Francesa ha sido siempre aceptado, haciendo

verdad la máxima El sueño de la razón produce monstruos. Las ideas políticas de la

Ilustración defienden los intereses de la creciente burguesía, aunque Jean Touchard y

otros autores afirman que es un error pensar que desde el principio la Ilustración

estuvo unida a la burguesía; en principio fue algo elitista y por ello aristocrático,

siendo más tarde cuando se incorporó la burguesía. La Enciclopedia fue el vehículo de

difusión más eficaz del pensamiento ilustrado —aunque no el único—, otros

vehículos fueron las universidades, las academias, las sociedades económicas de

amigos del país y la prensa. La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las

artes y los oficios fue obra de Diderot y D'Alambert —que recibieron oficialmente el

encargo—, pero fueron muchos los colaboradores como Forney y Rousseau, todos

ellos intentando recopilar la totalidad del conocimiento humano y ponerlo en páginas

escritas. El primer tomo apareció en 1751 y tras muchas vicisitudes la publicación fue

terminada en 1772. En la obra no faltan errores, incluso en relación con la cultura de

su tiempo, pero con todo, supuso una de las más radicales revoluciones en la historia

de la cultura.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO

El despotismo ilustrado fue una práctica y teoría política que surgió como

consecuencia de la síntesis entre el absolutismo monárquico y la filosofía de la

Ilustración; el término fue acuñado por los historiadores alemanes del siglo XIX.

Existen en el despotismo ilustrado varios rasgos que pertenecen a la teoría de

Hobbes, como son negar el origen divino del poder y afirmar el origen contractual del

Estado. También encontramos características que pertenecen a Maquiavelo, como

que el monarca es el primer servidor del Estado y no al revés. Según el despotismo

ilustrado, la finalidad del Estado es conseguir la felicidad del pueblo, pero sin la

participación del pueblo en la política, algo que se resume en su célebre frase: Todo

para el pueblo pero sin el pueblo. El Estado debe promover la riqueza por medio de

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

8 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

reformas que deberán llevar a cabo el rey y sus ministros ilustrados.

Cronológicamente el período del despotismo ilustrado va desde 1740, con el inicio

del reinado de Federico II de Prusia, hasta 1789, año en el que se produce el estallido

de la Revolución Francesa.

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico de Europa en el siglo XVIII se manifiesta en las

transformaciones de la agricultura, el desarrollo del comercio, el inicio de la

Revolución Industrial y la aparición de una nueva teoría y práctica económica. El

proceso de cambio se inició en Gran Bretaña a mediados del siglo XVII con el

gobierno de Cromwell, y se extendió en este país a lo largo del siglo XVIII; en los

demás países europeos se produjo de forma más tardía, a mediados del XVIII.

LAS TRANSFORMACIONES EN LA AGRICULTURA

Pese a que desde la época de los grandes descubrimientos el comercio había

sido una de las bases de la riqueza en Europa, la economía del siglo XVIII, el mundo

del Antiguo Régimen, seguía siendo predominantemente agrario. Los grandes

propietarios y las grandes extensiones agrarias —los latifundios— seguían siendo en

muchos países los sostenedores del régimen económico, anquilosados en métodos,

técnicas y productos procedentes de la Edad Media; además, el privilegio nobiliario y

eclesiástico continuaba en vigor, por lo que las cargas impositivas seguían recayendo

en el sector económico más desfavorecido: los campesinos. A ello se le unió la

existencia de graves períodos de carestía de alimentos de primera necesidad (pan y

leche, principalmente) durante el intervalo 1715-1785, pese a lo cual los impuestos —

aumentados para el mantenimiento de las diferentes guerras que los Estados

europeos sostenían en todas partes del globo— sufrieron un incremento

insoportable para los campesinos. El mundo agrario del Antiguo Régimen sufría las

atroces consecuencias de un mundo gobernado para ellos pero sin ellos, lo que

significaba la continuidad de los problemas heredados de épocas anteriores y la falta

de solución a las crisis, hambrunas y epidemias.

El modelo agrario feudal continuó siendo el dominante en la Europa del siglo

XVIII, estas eran sus características: baja productividad por hectárea; uso de un

utillaje rudimentario; nula inversión de capital en la agricultura; escaso empleo de

abonos de origen biológico; producción destinada al autoconsumo; cultivos de

carácter alimenticio, predominando los cereales como el trigo y la cebada. A lo largo

de la centuria este modelo agrario feudal entró en crisis debido al aumento de la

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

9 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

población europea, que llevó a un aumento de los precios y a la necesidad de

aumentar la producción para abastecer a toda la población. Ante esta situación los

grandes latifundistas intentaron aumentar la cantidad que debían entregar los

campesinos y procuraron aumentar el tamaño de sus propiedades al beneficiarse del

aumento de los precios de los productos de origen agrícola; los campesinos

experimentaron graves problemas debido a las exigencias de sus señores y al hecho

de que el número de tierras era cada vez menor. Esta contraposición de intereses

culminó con la Revolución Francesa y terminó con la transformación del siervo en

campesino dueño de sus tierras, con lo que apareció un modelo de explotación

basado en pequeñas explotaciones suficientes para el mantenimiento del campesino

y su familia, que comercializaba un pequeño excedente. Sin embargo, esta

transformación agrícola no se vivió en Europa Oriental, donde el dominio del modelo

feudal era completo.

El modelo agrario capitalista apareció exclusivamente en Inglaterra. Se

caracterizaba por una alta productividad por hectárea, el empleo de técnicas

modernas como resultado de la aplicación de innovaciones agronómicas como las de

Jethro Tull, inversiones de capital ampliamente compensadas por los beneficios, el

abundante empleo de abonos biológicos, la comercialización de la producción y su

especialización regional, además de por cultivar productos de amplia demanda. Para

realizar este cambio en el modelo de producción hubo que expulsar a los campesinos

de sus tierras y crear grandes latifundios, fenómeno conocido como enclousures. La

causa que llevó a los enclousures fue el aumento del precio de los cereales (en parte

debido a las guerras coloniales), y consistía en acabar con el régimen de campo

abierto (openfield) y cercar las propiedades (bocage). El proceso concluyó en 1830

con el apoyo de varias leyes parlamentarias. Las consecuencias de este proceso

fueron enormes, las enclousures eran algo contra lo que no se podía competir y

provocaron la ruina de los pequeños campesinos, lo que dio lugar a la aparición de

una mano de obra barata sin la cual la Revolución Industrial jamás habría sido

posible, pues en las primeras fases de la industrialización se necesitaban grandes

cantidades de mano de obra; por otro lado, permitió la aparición de la nueva figura

social del empresario agrícola, que consideraba su explotación una fuente de

beneficios con lo que buscaba la máxima rentabilidad. Podemos resumir diciendo que

la Revolución Agrícola en Gran Bretaña contribuyó a la efectividad de la primera

Revolución Industrial de cuatro formas: 1. Alimentando a la creciente población,

sobre todo la urbana. 2. Aumentando el poder de compra de la población para la

adquisición de los productos de la industria británica. 3. Suministrando una parte

sustancial del capital requerido para financiar la industrialización. 4. Suministrando

mano de obra barata a la industria.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

10 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

EL DESARROLLO DEL COMERCIO MUNDIAL

La situación económica del resto de sectores sufría prácticamente los mismos

problemas que el sector agrario. Las leyes restrictivas sobre el comercio dictadas por

el proteccionismo de los gobiernos llevaron a la ruina a un gran número de

comerciantes. Aunque el poder adquisitivo de las grandes familias financieras y

mercantiles seguía siendo alto —en especial la burguesía urbana—, el pago de

impuestos gravaba hondamente los beneficios obtenidos en los negocios de un gran

número de comerciantes, mientras que veían cómo la aristocracia, recurriendo a

seculares privilegios de sus antepasados, tenía asegurada su manutención en las

cortes regias y la exención de impuestos.

Pese a esta situación, el siglo XVIII contempló un importante desarrollo del

comercio mundial; este hunde sus raíces en el siglo XVII, momento en el que Holanda

e Inglaterra desarrollaron un aparato económico complejo que se manifestaba con la

aparición de la Bolsa, de las primeras casas de cambio y del primer banco central

(Banco de Ámsterdam de 1609). En 1700 se mantenía esta estructura, y los países

occidentales eran conscientes de que el comercio se encontraba en América. Para

comerciar con el otro continente era necesario construir una poderosa flota, por este

motivo muchos historiadores —entre los que se encuentra John Lynch— insisten en

afirmar que antes de la Revolución Industrial existió una revolución comercial y

marítima. El comercio del siglo XVIII fue un medio de enriquecimiento nacional:

aumentó el volumen y la variedad de productos en el mercado y originó la

acumulación de capital con la que posteriormente pudo llevarse a cabo la Revolución

Industrial.

En Inglaterra, entre 1713-1763, el comercio se vio favorecido por la política

mercantilista iniciada por Cromwell, las conocidas Actas de Navegación tenían como

objetivo convertir a las colonias en abastecedoras de materias primas y en

consumidoras de las manufacturas inglesas. En Francia la política económica nacional

también era de corte mercantilista, que en este país recibió en nombre de

colbertismo en honor a Colbert, ministro del rey Luis XIV en el siglo XVII. En España el

mercantilismo fue algo más tardío; estuvo defendido por el Marqués de la Ensenada

y un conjunto de teóricos como Jerónimo Ustáriz. En líneas generales, a lo largo del

siglo XVIII los países europeos evolucionaron del mercantilismo al capitalismo, y a

finales de siglo muchos de ellos eran claros defensores del libre comercio, el mejor

ejemplo lo encontramos en Inglaterra. En España el librecambismo se manifestó a

través del Decreto de Libre Comercio de 1778.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

11 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

Las principales rutas comerciales de la centuria fueron: la ruta europea Norte-

Sur, que intercambiaba la producción agrícola mediterránea por productos

industriales y materias primas procedentes del norte europeo; la ruta europea Este-

Oeste, por la que Europa oriental vendía productos agrarios y materias primas y

compraba manufacturas y productos americanos y asiáticos en la Europa occidental;

la ruta del Extremo Oriente, que estaba en manos inglesas y ponía en contacto

Europa con China y la India; la ruta americana, siendo de todas la más productiva,

dibujaba un triángulo cuyos vértices eran Europa, Golfo de Guinea y las costas

americanas. Europa vendía manufacturas a los países del Golfo de Guinea a cambio

de esclavos negros, estos eran vendidos en las plantaciones americanas donde se

compraban tabaco, cacao, café, azúcar y algodón, que se transportaban de regreso a

Europa en las mismas embarcaciones.

INICIOS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

El modelo de producción industrial de la Europa del siglo XVIII —a excepción

de Inglaterra— es claramente continuador de las viejas formas de organización

industrial como el artesanado; este es un tipo de manufactura de origen medieval

que implica la intervención directa de la mano del hombre en proceso de fabricación,

y en el que las normas gremiales se encargaban del control de la producción y de los

precios de los productos. Al artesanado se añade el sistema inglés del putting out

system o “sistema de trabajo doméstico”: era realizado en el campo o en la ciudad

por gentes de nula preparación en sus domicilios, entonces el producto de su trabajo

era recogido por el comerciante que era dueño de la materia prima y a cambio les

pagaba un dinero según la cantidad producida. Otro modo antiguo de producción es

la manufactura, en ella el comerciante aporta la materia prima, el utillaje y el local, y

los obreros trabajaban a cambio de un jornal; la diferencia con la fábrica es que el

nivel tecnológico es muy bajo. Las Reales Fábricas en España constituyen un gran

ejemplo, tenían como finalidad producir artículos de lujo o de valor estratégico

(armamento y navíos).

La aparición de la fábrica moderna, y con ella de la Revolución Industrial, tuvo

lugar a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, y supuso la incorporación de la

máquina al proceso de producción. Hasta este momento el hombre sólo había

utilizado herramientas; el instrumento se hace hábil cuando gracias a un movimiento

mecánico reproduce el trabajo humano, y el motor aparece cuando se consigue

transformar la energía de la naturaleza en movimiento. La unión de un instrumento

hábil y del motor señala la aparición de la máquina, sin duda el agente que ha

causado el mayor cambio en las condiciones de vida de la humanidad. El maquinismo

tenía como consecuencias el rápido crecimiento de la producción industrial, el

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

12 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

descenso de los precios de los productos industriales, la reducción de la mano de

obra necesaria en la producción y, con ello, la reducción de los costes productivos.

Junto a la fábrica moderna varios hitos marcan el surgimiento de la Revolución

Industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII: a) La aplicación de nuevas fuentes de

energía y materias primas como la hulla y el carbón coque. b) La invención de la

máquina de vapor por Watt, a partir de las experiencias previas de Papin en el siglo

XVII y Newcomen en el XVIII. c) El papel de la industria algodonera que desplaza a la

lanera, con inventos como la hiladora jenny de Hargreaves y la frame de Arkwright,

ambas fusionadas en la mule de Crompton. d) El desarrollo de la siderurgia con la

técnica del pudelaje en la fundición del hierro.

3. LAS TRANSFORMACIONES POLÍTICAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII

En opinión de Lynch, en su obra La España del siglo XVIII (1993), la España

preborbónica se asentaba en el concepto de Imperio como conglomerado de reinos:

cada uno de los reinos hispánicos tenía su estructura económica y política, su

legislación propia, sus lenguas y costumbres. Felipe V, que conocía la obra de Luis XIV

y las dificultades de sus intentos de centralización, se amparó en la rebelión de la

Corona de Aragón haciendo uso de "el justo derecho de conquista" para imponer los

Decretos de Nueva Planta; su objetivo era crear un Estado centralizado, fuerte y

unido, y para ello extendió al resto de los reinos españoles la organización castellana.

En 1707, tras la victoria obtenida en la Batalla de Almansa, Melchor de Macanaz

publicó el primer decreto que afectaba a Aragón y Valencia, y que iba a sentar las

bases de los restantes. El segundo Decreto apareció en 1716 para Cataluña,

nombrando a Patiño Superintendente de Cataluña. Las Baleares también se vieron

afectadas por la Nueva Planta, aunque de manera más leve, y sólo Navarra y las

Vascongadas conservaron sus fueros tradicionales. A nivel político desaparecieron las

Cortes de la antigua Corona de Aragón, que eran la garantía de autonomía frente al

poder central; Felipe V las integró en un único organismo llamado Cortes Generales

del Reino. A nivel judicial, se crean las Audiencias como órganos de administración de

justicia en derecho criminal y civil bajo la autoridad del Capitán General.

Administración central. El objetivo de Felipe V era sustituir el sistema

polisinodial por una administración centralizada. Jean Orry fue el ministro que llevó a

cabo las reformas, organizando un gabinete similar al de Francia —con un Intendente

General de Hacienda y varios secretarios—, de modo que las Secretarías recogieron

las funciones de los Consejos. En 1707 fueron suprimidos los Consejos de Flandes,

Italia y Aragón, mientras que consejos como el de Hacienda, Guerra, Estado,

Inquisición e Indias perdieron muchas de sus atribuciones. El único consejo

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

13 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

robustecido fue el Consejo de Castilla, que quedó como una especie de Ministerio de

Interior. En 1705 la Secretaría fue dividida en dos y en 1714 se le añadieron dos más:

Estado, Guerra, Gracia y Justicia y Marina e Indias; en 1721 el Intendente General de

Hacienda pasó a convertirse en Secretario de Hacienda. Cada Secretaría estaba

dirigida por un ministro o secretario, elegido por el Rey. Con Carlos III el Ministerio de

Indias se subdividió en dos, con lo que se pasó a contar con siete ministerios:

«Estado», «Gracia y Justicia de España», «Marina», «Guerra», «Hacienda», «Gracia y

Justicia de Indias» y «Comercio y Navegación de Indias».

Administración territorial. Su reforma es parte de los Decretos de Nueva

Planta. Los virreinatos de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña se convirtieron en

Capitanías Generales dirigidas por un Capitán General, que ejercía su autoridad en las

Audiencias. Para la administración provincial fueron creadas las Intendencias —y con

ellas la figura del Intendente—, institución de origen francés que llegó a España en

1718 quedando plenamente configuradas con las Ordenanzas de 1749. Tenían

funciones militares, hacendísticas, en materia de justicia, policía y obras públicas. El

Intendente era un puente entre el Consejo de Castilla y los poderes locales, eran

reclutados por el Rey a través de sus secretarios. La creación de las intendencias

contribuyó a la división administrativa de España en provincias, así pues, aparece la

primera división provincial moderna con 32 provincias, siendo cada una el ámbito de

una intendencia.

Administración local. Su reforma se realizó por medio de los Decretos de

Nueva Planta en Aragón y Cataluña, pero también alcanzó al País Vasco y Navarra. Se

intentó adaptar el sistema municipal de la Corona de Aragón —fundamentado en los

Consells— al sistema castellano basado en los Corregimientos; al frente de ellos

estaba el Corregidor —representante del poder real que presidía el Ayuntamiento—,

acompañado por otros funcionarios como los regidores, que sustituían a los

Consellers; los Alcaldes sustituyeron también a los Justicias. Si los municipios eran

grandes, el Rey elegía los cargos, pero si eran pequeños eran propuestos por el

Ayuntamiento. Carlos III dio un nuevo impulso a la reforma de la administración local,

que fue proyectada por Campomanes en 1766 y materializada mediante el Decreto

del 5 de Mayo, que preveía la presencia de representantes del pueblo elegidos por

todo el pueblo, cuatro en las grandes ciudades y dos en los municipios inferiores a

2.000 habitantes; la elección era indirecta y los cargos eran el de Diputado del Común

y Síndico Personero.

La Hacienda. En materia hacendística Felipe V pretendía dos objetivos:

contrarrestar el desigual pago con que Castilla y Aragón contribuían al Erario Público

y obtener mayores ingresos. Para ello, dentro de la reforma de la Nueva Planta,

estableció nuevos impuestos llamados el "catastro" en Cataluña, el "equivalente" en

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

14 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

Valencia, la "contribución real" en Aragón y la "talla" en Mallorca; por estos

impuestos se pagaba anualmente una cantidad distribuida entre los contribuyentes a

partir de beneficios industriales, del comercio y del trabajo personal. Los resultados

de la reforma de la Hacienda con Felipe V fueron buenos, y el 10 octubre de 1749

Ensenada decidió dar un paso adelante y promulgó una Real Cédula que aprobaba el

Decreto de Única Contribución. Con él se pretendía reducir a una sola contribución

los impuestos personales y las llamadas rentas provinciales (alcabala, cientos y

millones), contribuyendo cada persona en proporción a sus recursos; con ella la

nobleza y el clero perdían su inmunidad fiscal. Para conocer los recursos de sus

habitantes puso en marcha el Catastro de la Corona de Castilla, que fue completado

en 1754, mismo año en el que creó el Departamento de Hacienda. Para apoyar la

reforma hacendística se creó una especie de banco estatal, llamado Real Giro, con

sede en Madrid, que se encargaba de hacer las transferencias fuera de España. Sin

embargo, una serie de protestas propiciaron la caída de Ensenada del poder y con él

paralizaron el proyecto de Única Contribución y el Real Giro. En 1760 las finanzas

locales quedaron subordinadas a las decisiones del Estado.

Reforma del ejército y de la armada. En 1704 el nuevo monarca inició la

reforma del ejército: se impuso el reclutamiento militar obligatorio para hombres

entre 18 y 30 años, se sustituyeron los Tercios por Regimientos al frente de los cuales

estaba un coronel; los coroneles eran elegidos por el Rey, mientras que los oficiales

se elegían entre los caballeros y aquellos que vivieran noblemente, y los sargentos

eran elegidos entre el pueblo llano. Hubo otra reforma en 1734 por la cual el

reclutamiento forzoso se haría sólo cuando el ejército no se cubriese con voluntarios.

En 1770 se implantaron las quintas reales. Carlos III también trató de modernizar el

ejército, y para ello tomó como modelo Prusia. Se enviaron oficiales para estudiar el

sistema militar prusiano de Federico el Grande. Fundó la Academia Militar de Ávila —

infantería, caballería e ingenieros—. La artillería contó con una Academia en Segovia

fundada en 1764. Felipe V, a través de Patiño, sentó las bases de la reforma de la

armada que cristalizaría con el Marqués de la Ensenada, el cual amplió los astilleros

en Cádiz, Ferrol y Cartagena, donde creó tres arsenales reales. Se tendió a copiar los

navíos franceses, grandes y rápidos. A partir de 1750 Jorge Juan impulsó el modelo

británico, sólido y con gran potencia de fuego. En 1760 España contaba con 47 barcos

y 21 fragatas, y a finales de siglo contábamos con más de 200 barcos. Era la segunda

armada más poderosa del mundo después de la británica.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

15 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

CONCLUSIÓN (recomiendo personalizarla)

El siglo XVIII contempló el final del Antiguo Régimen, que dará lugar al fin de la

Historia Moderna y el principio de la Historia Contemporánea. Este Antiguo Régimen

poseía las siguientes características: en lo social, el mantenimiento de una sociedad

estamental, cerrada y jerarquizada; en lo económico, una economía cerrada e

intervenida por el mercantilismo, cuyo motor era la agricultura; en lo político, el

mantenimiento del absolutismo monárquico; en lo cultural e ideológico, la existencia

de una cultura dirigida por la Iglesia y la unión indisoluble del Trono y el Altar. Sin

embargo, en el siglo XVIII hicieron su irrupción una serie de cambios: en lo social, el

ascenso de la burguesía que basaba su poder en la riqueza económica; en lo

económico, la puesta en marcha de la Revolución industrial y el triunfo del

capitalismo; en lo político, la revolución liberal burguesa; en lo ideológico y cultural,

la aparición de la Ilustración. Por otro lado, las transformaciones políticas de los

Borbones a lo largo de este siglo permitieron una cierta recuperación de los males

acontecidos durante la Guerra de Sucesión, aunque no por ello dejamos de ser un

estado satélite de Francia en política internacional. Estas reformas contribuyeron a

crear una imagen de nuestro país que perdura en la actualidad, la idea de Estado

centralizado, dividido en provincias, con una fiscalidad relativamente moderna.

BIBLIOGRAFÍA (recomiendo comentarla tal y como indico en mis "consejos de

estudio")

FLORISTÁN, A. (Coord.) (2002): Historia Moderna Universal. Editorial Ariel,

Barcelona.

RIBOT, L. (Coord.) (2006): Historia del Mundo Moderno. Editorial Actas,

Madrid.

BENNASSAR, B., JACQUART, J., LEBRUN, F., DENIS, M., BLAYAU, N. (1994):

Historia moderna. Editorial Akal, Madrid.

DUCHHARDT, H. (1992): La Época del Absolutismo. Editorial Alianza, Madrid.

LUTZ, H. (1994): Reforma y contrarreforma. Editorial Alianza, Madrid.

HINRICHS, E (2001): Introducción a la historia de la Edad Moderna Editorial

Akal, Madrid.

ANES, G. (1994): El Siglo de las Luces. Historia de España vol. IV dir. por M.

ARTOLA. Alianza Editorial, Madrid.

LYNCH, J. (1993): La España del siglo XVIII. Editorial Crítica, Barcelona.

CASTILLA SOTO, J., RODRÍGUEZ GARCÍA, J. (2011): Historia Moderna de España

(1665-1808).Estudios Universitarios Ramón Areces, Madrid.

MORAN. R; MAQUEDA C. (2012): Historia de la Administración en España.

Editorial Universitas, Madrid.

BLANNING, T.C.W. (2002): El Siglo XVIII: 1688-1815. Editorial Crítica, Barcelona.

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

16 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

ANEXO

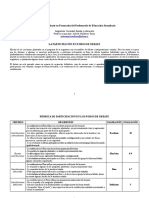

SOCIEDAD ESTAMENTAL DEL SIGLO XVIII

RUTAS COMERCIALES SIGLO XVIII

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

17 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

Tema 36: Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en la Europa del

siglo XVIII. Las transformaciones políticas en la España del siglo XVIII.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII

Copyright © RAFAEL MONTES GUTIÉRREZ 2015

18 I.S.B.N. – 13 -978-84-616-5907-4

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Manual InnovaciónDocument242 pagesManual InnovaciónRaúl ArroyoNo ratings yet

- Yordanka Castro - Consideraciones Acerca Del Desarrollo de Habilidades Desde El Enfoque Histórico-CulturalDocument12 pagesYordanka Castro - Consideraciones Acerca Del Desarrollo de Habilidades Desde El Enfoque Histórico-CulturalRaúl ArroyoNo ratings yet

- Rúbrica de Participación en Los Foros de DebateDocument2 pagesRúbrica de Participación en Los Foros de DebateRaúl ArroyoNo ratings yet

- Indicaciones Estudio Del ManualDocument1 pageIndicaciones Estudio Del ManualRaúl ArroyoNo ratings yet

- Unidad 4 Dcals CDocument34 pagesUnidad 4 Dcals CRaúl ArroyoNo ratings yet

- Adenda Sociedad, Familia y Educación 1S 2020-21Document1 pageAdenda Sociedad, Familia y Educación 1S 2020-21Raúl ArroyoNo ratings yet

- 5392 528 Sociedad, Familia y Educación 1S 2020-21Document10 pages5392 528 Sociedad, Familia y Educación 1S 2020-21Raúl ArroyoNo ratings yet

- Guía Docente - Complementos GeoHist - 2020-2021 1SDocument9 pagesGuía Docente - Complementos GeoHist - 2020-2021 1SRaúl ArroyoNo ratings yet

- EQUIPAR - Introducción-RotadoDocument6 pagesEQUIPAR - Introducción-RotadoRaúl ArroyoNo ratings yet

- AutoevaluaciónDocument26 pagesAutoevaluaciónRaúl ArroyoNo ratings yet

- Resumen - Junta de AndalucíaDocument12 pagesResumen - Junta de AndalucíaRaúl ArroyoNo ratings yet

- 01 - La Atención A La Diversidad en El Aula y Las Adaptaciones Del CurriculoDocument14 pages01 - La Atención A La Diversidad en El Aula y Las Adaptaciones Del CurriculoRaúl ArroyoNo ratings yet

- Unidad2. Pubertad y AdolescenciaDocument40 pagesUnidad2. Pubertad y AdolescenciaRaúl ArroyoNo ratings yet

- Discapacidad Intelectual - Material ComplemDocument3 pagesDiscapacidad Intelectual - Material ComplemRaúl ArroyoNo ratings yet

- Santa María Del FioreDocument3 pagesSanta María Del FioreRaúl ArroyoNo ratings yet

- Sarcófago Del PedagogoDocument3 pagesSarcófago Del PedagogoRaúl ArroyoNo ratings yet

- Evaluación Del Aprendizaje EscolarDocument12 pagesEvaluación Del Aprendizaje EscolarRaúl ArroyoNo ratings yet

- Tema 36Document46 pagesTema 36Raúl ArroyoNo ratings yet

- Tema 13Document32 pagesTema 13Raúl ArroyoNo ratings yet

- Tema 36Document15 pagesTema 36Raúl ArroyoNo ratings yet

- Comentario Texto MaquiaveloDocument4 pagesComentario Texto MaquiaveloRaúl ArroyoNo ratings yet

- Tema 13Document13 pagesTema 13Raúl ArroyoNo ratings yet

- Diarios de Campo-García JorbaDocument29 pagesDiarios de Campo-García JorbaRaúl ArroyoNo ratings yet