Professional Documents

Culture Documents

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

3 viewsEtude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Etude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Uploaded by

DAOUMY YOUNESSCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Storage and Handling of Liquefied Natural GasDocument12 pagesStorage and Handling of Liquefied Natural GasDAOUMY YOUNESSNo ratings yet

- Volume 1 - Système de Management QualitéDocument32 pagesVolume 1 - Système de Management QualitéDAOUMY YOUNESS100% (1)

- Rapport de L'inspection Des Installations ClasséesDocument12 pagesRapport de L'inspection Des Installations ClasséesDAOUMY YOUNESSNo ratings yet

- DÉTENTE INDUSTRIELLE. GPL, Gaz Naturel, Gaz Industriels CATÉGORIE 1Document20 pagesDÉTENTE INDUSTRIELLE. GPL, Gaz Naturel, Gaz Industriels CATÉGORIE 1DAOUMY YOUNESSNo ratings yet

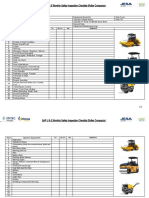

- Roller Compactor Monthly ChecklistDocument2 pagesRoller Compactor Monthly ChecklistDAOUMY YOUNESS100% (1)

- Fiche Inspection Ligne de VieDocument1 pageFiche Inspection Ligne de VieDAOUMY YOUNESS0% (1)

Etude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Etude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Uploaded by

DAOUMY YOUNESS0 ratings0% found this document useful (0 votes)

3 views171 pagesOriginal Title

ETUDE DE DANGER_STOCKAGE GPL_FACEMAG

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

Download as pdf

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

3 views171 pagesEtude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Etude de Danger - Stockage GPL - Facemag

Uploaded by

DAOUMY YOUNESSCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

Download as pdf

You are on page 1of 171

ETUDE DE DANGERS DES INSTALLATIONS

DE STOCKAGE DE GPL SUR LE SITE DE

FACEMAG

CNAPP GLC

Gestion globola das rogues

pour ls durabilue des eareprses

él, ; CHAPP ~ GLC ~ EDD - Rapport 03-08-2023 Foes teat 183)

‘Scanné avec CamScanner

PREAMBULE

Le présent rapport a été établi sur la base des informations et documents fournis

au CNAPP, des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives, et

de la réglementation en vigueur.

La responsabilité du CNAPP ne pourra étre engagée si les informations qui lui ont

6té communiquées sont incomplétes ou erronées.

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par

CNAPP dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider a la

prise de décision. Etant donné la mission qui incombe au CNAPP de par son

statut, CNAPP niintervient pas dans la prise de décision proprement dite. La

responsabilité du CNAPP ne peut donc se substituer a celle du décideur.

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement

ou sinon de maniére objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de

synthase sera faite sous la seule et entiére responsabilité du destinataire. Il en est

de méme pour toute modification qui y serait apportée.

CNAPP dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors

de la destination de la prestation.

[—Réscton | —Wetenon —[ — Anrbaton

[now | Gers wave | roatamssaour | roaisnssaou

Expert maitrise des S

Directeur cNAPP | Dvectour CNAF

risques industriels et

Page 2 sur 133

environnementaux

Rét, : CNAPP GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023

‘Scanné avec CamScanner

TABLE DES MATIERES

GLOSSAIRI

1, INTRODUCTION ...

1.1 Contexte...

1.2 Contenu....

2. SYNTHESE DE LA REGLEMENTATION.....

2.1. Textes réglementaires et normatifs marocains..

2.2. Textes réglementaires francais

3. DESCRIPTION DU PROCEDE DE FABRICATION

3.1. Préparation de la barbotine...

3.2 Préparation de la poudre..

3.3. Pressage

3.4 Séchage.

3.5 Préparation des émaux, engobes, couleurs et trames de sérigraphie ......... 28

3.6 Cuisson, triage et emballage...

3.7 Description du laboratoire de contréle.

4. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT.

4.1 Périmétre de l'étude ...

4.2 Climat...

5. RECENSEMENT DES ACCIDENTS ET LEURS CAUSES, SURVENUS

DANS DES INSTALLATIONS SIMILAIRES ET RETOUR D'EXPERIENCE

6. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS.

6.1. Risques liés aux produits ...

6.1.1 Généralités

6.1.2 Le produit

6.1.3 Spécifications des produits commerciau:

6.2 Données physico-chimiques concernant les propane commerciaux et pursS6

6.2.1 Pouvoirs calorifiques des propane commercial

6.2.2 Données relatives au propane...

6.2.2.1. Propane commercial...

él: CNAPP — GLC - EDD ~ Rapport 03-08-2023 Pago 3 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

6.2.2.2 PROPANE PUF oo

6.3 Risquos tios aux installations ...

6.3.1 Résorvolrs do stockago

6.3.2 Groupos do pompago ot do COMPFOBBION oj... seen

6.3.3 Postes de déchargement des cllornes mobiles .

6.3.4 Divers Réseau de canalisations ...

6.4 Risques lids aux installations

6.5 Retour d'expérience ..

66 Synthose...

7, IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX..

7.1. Méthodologie d’Analyso dos Risques (AR)

7.1.1 Odjectifs de TAR...

7.1.2 Déroulement de AR...

7.1.2.1 Sélection des systémes..

7.4.2.2. Tableau d'AR ..

7.1.2.3 Echelle de cotation en intensité [Etape 5)

7.1.3 Bilan de 'AR

7.2. Analyse de Risques du site.

7.3 Synthése des erc/ phénoménes dangereux issus de lanalyse de risques.66

8. EVALUATION DE L'INTENSITE DES POTENTIELS DE DANGERS ET DES

PHENOMENES DANGEREUX...

8.1. Phénoménes dangereux (PhD) modélisés / ERC

8.2 Méthodologie..

8.2.1 BLEVE de capacité.

8.2.2 Effets thermiques,

8.2.3 Effets do surprossion..

8.2.4 Effets Missiles...

8.2.5 Modélisation des phénomdnes de BLEVE..

8.2.6 Modélisation dos phénoménos d'éclatomont de capacités.

8.2.7 Modélisation des phénoménes de fuites de propane.

8.2.7.1 La dispersion atmosphérique.

8.2.7.2 Le fast-fire

8.2.7.3 Les surpressions en champ libre / UVCE

8.2.7.4 Les feux torche.

8.2.8 Modélisations des phénoménes d'explosion en zones encombrées .......

ROL, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 4 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

8.2.9 Explosions dans les ateliers de fabrication

8.3. Souils des offets....

8.3.1 Effets sur les hommes.

8.3.2 Effets sur les structures

8.4 modilisations

8.4.1 Résultats dos modélisations de BLEVE...

8.4.2 Interprétation des résultats des modélisations de BLEVE

8.4.3 Résultats des modélisations d'éclatement de capacite..

8.4.4 Résultats des modélisations de fuitos de propane...

8.4.4.1 Dispersion et explosion en champ libre

8.4.4.1.1 Phénomeénes d'UVCE non retenus,

84.4.2 Flash-Fire....

8.4.4.3 Explosions en zones encombrées

8.4.4.3.1 Apparition des effets dominos en zones encombrées ..

8.4.4.3.2 Résultats de la méthode multi-énergie...

8.4.4.3.3 Résultats de l'explosion dans les ateliers de fabrication (PhDs 18 & 19).

8.4.5 Jets enflammés...

8.4.5.1 Jets enflammés..

9, EVALUATION DE LA GRAVITE DES ACCIDENTS POTENTIELS .

9.1 Principe

9.2 Evaluation du nombre de victimes potentielles

9.2.1 Grille d’évaluation de la gravité.

9.2.2 Détermination du cercle d'étude ..

9.2.3 Comptage des personnes pour la détermination de la gravité..

9.2.3.1 Voies de circulation automobiles

9.2.3.2 ERP : lycée le nombre de personnes en fonction de sa capacité d'accueil.

Chemins et voies piétonnes ..

Terrains non bati

Habitat dispersé : 40 personnes par hectare

Habitat dense ; 100 personnes par hectare...

Cas particulier des salariés des entreprises voisines ou des sous-traitan\

Zones d'activités..

9.3. Synthese.

10. CARACTERISATION DE LA FREQUENCE D'OCCURRENCE DES

PHENOMENES DANGEREUX

10.1 Méthodologie employée

Rét, ; CNAPP ~ GLC - EDD - Rapport 03-08-2023 Page § sur 133

‘Scanné avec CamScanner

10.1.1 Principe général de lestimation de la probabilité d’occurrence

10.1.2 Classes de fréquence.

10.1.3 Role des barridres dans lévaluation des classes do fréquence ¢ dos

8 dangeroux.. 95

10.2 Principes de l'évaluation des barridres de sécurit

10.2.1 Critdres pour l'évaluation de la performance des barriéres techniques:

96

10.2.1.1 Leefficacite (eff)...

10.2.1.2 Le temps do réponse (tt).

10.2.1.3 Le niveau de confiance (nc)

10.2.2 Evaluation des performances de la fonction globale ..

10.2.2.1 Le niveau de confiance.

10.2.2.2 Le temps de reponse

10.2.2.3 Lefficacite

40.2.2.3.1NC des barriéres de type systémes instrumentes, barridres actives

10.2.2.3.2NC des barriéres passives...

10.2.3 Critéres pour 'évaluation des barriéres organisationnelles ..

10.2.4 Analyse de l'architecture ..

10.2.5 Probabilité d'inflammation

10.3 Fréquence d'occurrence des phénoménes dangereux identifiés en cares

de risques et Nosuds-Papillons..... +100

10.4 Fréquence des phénoménes dangereux....

11, QUALIFICATION DE LA CINETIQUE....

12, PRESENTATION DES EFFETS DOMINOS.

12.1 Seuils réglementaires..

12.1.1 Effets sur les structures.

12.2 Effets dominos

12.2.1 Effets dominos internes.

12.2.2 Effets dominos exteres...

12.2.2.1 Effets de surpression et thermiqu

12.3 Grille de présentation des accidents potentiels en probabil

12.3.1 Présentation... 7

12.3.2 Grille de présentation des accidents potentiels en termes de ctl

probabilité gravité des conséquences sur les personnes .. +» 106,

13, GRILLE D'ACCEPTABILITE....

13.1 Principe ..

él, : CNAPP ~ GLC = EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 6 sur 133

bebebebbb bbs

‘Scanné avec CamScanner

13.2 Hiérarchisation des accidents dans la grille MMR.

13.2.1 Matrice préliminaire de Maitrise des Risques.

13.2.2 Discussions sur certains effets

13.2.3 Barridres 4 retenir dans los modélisations

44, AVIS DU CNAPP SUR LES MOYENS DE PREVENTION ET DE

PROTECTION ET RECOMMANDATIONS osnscesoonee

14.1.1 Rappel des exigences lides aux barriéres de sécurité .....

15, MESURES DE MAITRISES DES RISQUES A METTRE EN PLACE

(BARRIERES DE PREVENTION ET DE PROTECTION).

15.1 Stockage de GPL- propane / principales prescriptions réglementaires ICPE114

15.2 Fonctions de sécurité 4 assurer pour garantir la maitrise des risques

15.3 Utilités, chaudiéres, hall de fabrication.

15.4 FONCTIONS DE SECURITE complémentaires d'isolement et de

refroidissement des installations

15.5 barriéres organisationnelles..

15.5.1 Barridres relatives aux travaux

15.5.1.1 plans de prévention et permis de travaux.

15.5.1.2. Mise en sécurité du site pour travaux...

15.5.2 _ Barriéres relatives aux controles programme:

15.5.3 Barriéres incluses dans les procédures relatives aux camions ..

15.5.3.1 Procédure do (dé)chargement des camions(prévention du départanticing)

15.5.3.2 Test d’étanchéité de la liaison par ouverture progressive des vannes

(camions).. 122

15.5.4 — Barriéres de rattrapage / Intervention pour éteindre un feU......11. 122

45.5.5 Intervention manuelle pour déclencher I'arrosage ou la mise en

‘sécurité, we 122

15.5.6 _ Intervention sur petite fuite sur camions i arvant Sur ste

15.5.7 Autres barriéres de prévention

15.5.7.1. Tenue des citernes ET PREVENTION de la perte de confinement

15.5.7.2. Limitation du temps de présence des camions

15.5.7.3. Contrble do lintégrté do Finstallation avant mise en service et pbrodique 123,

15.5.7.3.Effet du revolement anti-corrosion

15.5.8 Mise en place d'un POI FACEMAG,

15,5.8.1 -POI, POI commun et PO! cohérents entre industriels voisins.

15,5.8.2 -METHODOLOGIE POUR LE CHOIX DES SCENARIOS.

15.5.8.3 — Origine des scénarios.

Ril, : CHAPP ~ GLC ~ EDD - Rapport 03-08-2023, Page 7 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

15.5.8.4 — Construction des scénarios. 425

15.5.9 Rupture bras de chargement ou de déchargement d'une citeme

‘mobile / scenarios 1 et 3... . 126

15.6 Application des barriéres au BLEVE de réservoir / Scénario 29 ..

15.7 Application des barrieres au BLEVE de citerne mobile / Scenario 30.

15.7.1 Rupture du plus gros piquage d'un réservoir scenario 19

15.7.2 Autres scénarios.

15.7.3 Matrice résiduelle de Maitrise des Risques.

16. CONCLUSION...

16.1 Etude de danger..

16.2 Remarques du CNAPP ...

17, ANNEXES..

él. : C(NAPP ~ GLC - EDD ~ Rapport 03-08-2023, Page 8 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

GLOSSAIRE

AC

AM

APR

AR

ARIA

AS

BARPI

DDAE

ORIRE

—DD

EIPS

INERIS

MEDD

PCIG

PhD

8338

SELS

scs

uvce

‘Analyso Critiquo

Accidents Majours:

Analyse Préliminaire dos Risques

Analyse do Risques

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

Autorisation avec Servitudes

Bureau d Analyse des Risques ot Pollutions Industrielles -Franco

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploitor

Direction Régionale de l'industrie, de la Rechorche ot de Environnement

Etude de Dangers

Elément Important Pour la Sécurité

Fiche de Données de Sécurité

Installations Classées

Institut National de Environnement industriel et des RISques

Ministére de Ecologie et du Développement Durable - France

Probabilité doccurrence, do la cinétique, de Fintensité des effets et de la

gravité des conséquences des accidents

Phénoméne Dangereux

Plan d'Opération Interne

Politique de Prévention des Accidents Majeurs

Plan de Particulier d'Intervention

Souils o'Effets Iréversibles

Seuils o'Effets Létaux

Seuils dEffets Létaux Significatifs

‘Systéme de Gestion do la Sécurité

Unconfined Vapor Cloud Explosion

RRét, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023, Page 9 sur 133,

‘Scanné avec CamScanner

4. INTRODUCTION

4.4 ConTEXTE

La société FACEMAG fabrique des carreaux do céramiquo sur son sito de Casablanca,

lle utilise du propane comme source d'énergio thermique. Les installations de stockage

de propane sont actuolloment jo 3 résorvoirs horizontaux aérions, d'une

Capacité totale de 570 m3, Lo site dispose d'un poste de déchargoment de camions-

citernes et d'un réseau de canalisations qui alimentent en gaz propane des séchoirs

verticaux, trois atomiseurs, trois fours de cuisson des carreaux céramiques et de 3

chaudidres

Les Réservoirs horizontaux aériens sont composds de 2 réservoirs de propane de 210 m?

et d'un réservoir de propane de 150 m*

En complément de réglementation marocaine, les textes réglementaires frangais visant &

définir les éléments issus des études de dangers :

* Loi n'2003-699 du 30 juillet 2003, relative & la prévention des risques technologiques.

et naturels et a la réparation des dommages, et au décret n° 2005-1130 du 7

septembre 2005

* Arété du 29 septembre 2005 relatif 4 Iévaluation et a la prise en compte de la

Probabilité d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des

‘conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations

classées soumises a autorisation (noté arrété PCIG) ;

+ Amété du 29 septembre 2005 modifiant I'arrété du 10 mai 2000 modifié relatif a la

prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations

dangereuses présentes dans certaines catégories dinstallations classées pour la

protection de environnement soumises & autorisation.

«Guide du 28 décembre 2006 : Principes généraux pour I'élaboration d'une étude de

&AS avec les fiches dapplication.

. torisal

1.2 CONTENU

Le présent rapport constitue étude de dangers permettant de répondre aux différents

éléments de la réglementation francaise et de la maitrise des risques liés & la mise en

‘ceuvre de propane sur le site de FACEMAG :

L’évaluation des conséquences des accidents majeurs identifiés dans l'étude de

dangers en prenant en compte les valeurs de référence de souils deffets des

phénomenes accidentels définis a annexe 2 de larrété francais du 29 septembre 2005

PCG

Une évaluation des probabilités des accidents majours potentiels suivant la grille de

probabilité figurant & l'annexe 1 de farrété du 29 septembre 2005 relatif & la prise en

compte de la probabilité d'occurrence, deo la cinétique et de la gravité des conséquences

des accidents potentiels dans les études do dangers ;

Des précisions sur la cinétique des accidents majeurs potentiels, conformément au

titre Ill de rarrété du 29 septembre 2005 ;

Une adaptation de I’échelle de gravité des accidents majours potentie!

‘sur la base

de I'échelle d'appréciation présentée 4 annexe 3 de l'arrété PCIG ;

Réf, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 11 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

Une hiérarchisation des accidents majours potentiels en termes de couple "probabilité

= gravité dos conséquences sur les personnes” suivant la grille présentée a l'annexe V de

Farrdté ministériol du 29 soptombro 2005 modifiant 'arrété du 10 mai 2000.

Lo présent rapport est articulé do la fagon suivante :

Chapitro 2: Synthdso do la réglomontation,

Chapitre 3: Description du précédé do fabrication,

Chapitre 4; Description de I'état intial do Fonvironnemont,

Chapitre 5: Recensemont des accidents ot fours causes, survenus dans des

installations similaires ot retour d'expérience,

Chapitre 6 ; Identification des potentiols de dangers,

Chapitro 7; Identification des phénomenes dangeroux,

Chapitre 8 : Evaluation do Fintensité des potentiels de dangers et des phénoménes

dangereux,

Chapitre 9; Evaluation do la gravité des accidents potentiels,

Chapitre 10 : Caractérisation de la fréquence d'occurrence des phénoménes dangereux,

Chapitre 11 : Qualification de la cinétique,

Chapitre 12 : Effets Dominos

Chapitre 13 : Grille d'acceptabilté,

Chapitre 14 Avis du CNAPP / mesures de précaution

Chapitre 15: Liste des Mesures de maitrise des risques

Chapitre 16 : Conclusion

Chapitre 17 : Annexes

él. : CNAPP ~ GLC - EDD ~ Rapport 03-08-2023 Poge 12 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

2. sy! LA REGLEMENTATION

2.4 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS MAROCAINS

> Lol-cadre n'99-12 portant Charte Nationale de [l'Environnement et du

Développement durable

La présente loi-cadre a 6t6 proparée en concertation avec tous les départements

ministériels, les opérateurs économiques et sociaux, la société civile et les universitaires.

Elle fixe les objectifs fondamentaux de ‘action de Etat en matiére de protection de

environnement et de développement durable. Elle a pour but de :

‘+ Renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de

la biodiversité et du patrimoine culturel, de prévenir et de lutter contre les pollutions.

et les nuisances ;

* Intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectoriolles et

adopter une stratégie nationale de développement durable ;

* Harmoniser le cadre juridique national avec les conventions et les normes

internationales ayant trait A la protection de l'environnement et au développement

durable ;

+ Renforcer les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques

‘et de lutte contre la désertification ;

© Décider les réformes d'ordre institutionnel, économique, financier et culturel en

matiére de gouvernance environnementale ;

* Définir les engagements de l'état, des collectivités territoriales, des établissements

publics et sociétés d'état, de l'entreprise privée, des associations de la société civile

et des citoyens en matiére de protection de l'environnement et de développement

durable ;

‘+ Etablir un régime de responsabilité environnementale et un systéme de controle

environnemental.

Dahir du 3 chaoual 1332 (25 aoQt 1914) portant sur la réglementation des

établissements insalubres, incommodes ou dangereux

Les activités susceptibles d'engendrer des risques pour I'hygiéne, la sécurité ou la salubrité

font Fobjet de ragles de prévention et de contrdle.

len va ainsi de ensemble des établissements incommodes, insalubres ou dangereux qui

relévent tant en ce qui concerne leur localisation que de leur installation et les conditions de

leur fonctionnement d'un controle administratif étroit qui peut imposer notamment des

ragles particulidres pour 'élimination des déchets et la réduction des nuisances.

En ce qui conceme les rejets industriels, le dahir du 25 aodt 1914 place les établissements

insalubres, incommodes ou dangereux sous le contrdle et la surveillance de lautorité

administrative. lI prévoit, a cet effet, leur classement en deux catégories selon les risques

que ces établissements présentent.

L’autorisation de la classe 1 reléve du Wali de la région. Cette demande d'autorisation peut

tre accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement et la sécurité.

La procédure instituée impose la réalisation d'une enquéte de commodo et incommodo a la

diligence de Tautorité locale pour les établissements de classe 2 et de l'administration

chargée des Travaux Publics pour la classe 1.

wa

él: CNAPP - GLC - EDD - Rapport 03-08-2023, Pogo 13 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

Lautorisation pout dtr refusée dans Fintérdt do rhygidne ou do la commodité publique ou

subordonnée 4 une modification de Femplacement choisi ou des dispositions projetées (art

8).

La Ldgislation provoit la localisation do cos établissoments dans los zones spécialement

aménagdes en dehors des espaces définis par voie réglomentaire. L'arrété d'autorisation

fixo la consistance de I'établissoment ot fimportance des installations qu'll comporte.

Ul pout ordonner dos prescriptions destindes “A réduiro los causes d'insalubrité, odeurs ou

émanations malsaines, & dviter notamment la pollution des eaux en général, toutes les

mesures d'hygidne et de sécurité.

L'autorisation est toujours révocable dans lintérdt général

Elle peut dtre retirée également par le tribunal s'il constate absence de conformité de

Fexploitation aux prescriptions légales et réglementaires.

» Dahir du 13 octobre 1933 modifiant de Dahir de 1914 régissant les

établissoments classés

Ce dahir a apporté des modifications dont les principales :

© Les établissements qui présentent des causes dinsalubrité, dincommodité ou de

danger sont soumis au controle et & la surveillance de l'autorité administrative.

+ Ces établissements sont divisés en trois classes suivant la nature des opérations

qui y sont effectuées ou les inconvénients quils présentent au point de vue de la

sécurité, de la salubrité ou de la commodité publiques.

* La nomenclature et le classement des dits établissements sont déterminés par

arrété viziriel du 13 octobre 1933.

+ Les établissements rangés dans la tre ou la 2e classe ne peuvent étre ouverts sans

une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrété du directeur

général des travaux publics pour les établissements de la tre classe et par arrété

du pacha ou caid, sur avis de l'autorité municipale ou locale de contréle, pour les

@tablissements de la 2° classe. Les établissements rangés dans la 3e classe

doivent faire objet, avant leur ouverture, dune déclaration écrite adressée &

autorité municipale ou locale de contréle du lieu od sera situé létablissement.

» Lol-cadre 11.03 de protection et de mise en valeur de l'environnement

La loi cadre de protection et de mise en ceuvre de |'environnement est un texte juridique

dont la finalité est de couvrir l'ensemble des compartments de l'environnement. Pour des

actions spécifiques, la loi a besoin de décrets d'applications ciblés vers des actions bien

définies.

Llarticle 14 prévoit le suivi des émissions des substances dangereuses et la déclaration des

résultats de ce suivi A l'autorité publique chargée d'appliquer la réglementation.

application des dispositions do la présente lol se base sur les principes généraux suivants

~ La protection, la mise en valeur et la bonne gestion de environnement font partie de la

politique intégrée du développement économique, social et culturel ;

- La protection et la mise en valour de l'environnement constituent une utiité publique et

tune responsabilité collective nécessitant la participation, information et la détermination

dos responsabllités ;

= Liinstauration d'un équilibre nécessaire entre les exigences du développement national et

celles de la protection de l'environnement lors de I'élaboration des plans sectoriels de

él, : CNAPP ~ GLC - EDD ~ Rapport 03-08-2023, Page 14 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

développement et lintdgration du concept du développement durable lors de I’élaboration

et de lexécution de cos plans ;

- La prise en considération de la protection de environnement ot de léquilibre écologique

lors do Félaboration ot do oxdcution dos plans d'aménagoment du territoire ;

= La mise en application effective des principes de * fusager payour * et * du pollueur

payeur* en co qui conceme Ia réalisation ot la gestion des projets économiques et sociaux

ot la prestation do services ;

= Le respect des pactes interationaux en matidro d'environnement lors de lélaboration

aussi bien des plans et programmes de développement que de la législation

environnementale.

> Lol 12.03 ot décrots relatifs aux Etudes d'Impact sur l'Environnement ot sos

décrets d'application

Le Département de Environnement en dtroite collaboration avec les différents

Départements Ministériels a élaboré une loi et des décrets spécifiques aux Etudes ¢ Impact

sur Environnement (EIE). Cotte loi a 616 promulguée en 2003,

Létude d'impact sur environnement a pour objet :

1 - dévaluer de maniére méthodique et préalable, les répercussions éventuelles, les effets

directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur environnement et en

particulier sur "homme, la faune, la flore, le sol, eau, Fair, le climat, les milioux naturels et

les équilibres biologiques, sur la protection des biens et des monuments historiques, le cas

‘échéant sur la commodité du voisinage, Ihygiéne, la salubrité publique et la sécurité tout en

prenant en considération les interactions entre ces facteurs ;

2+ de supprimer, d'atténuer et de compenser les répercussions négatives du projet ;

3 - de mettre en valeur et d'améliorer les impacts positifs du projet sur environnement ;

4 = dinformer la population concemée sur les impacts négatifs du projet sur

environnement.

Les textes relatifs aux études dimpact sur [environnement délimitent le champ

application de la loi opposable aux projets publics et privés qui, en raison de leurs

dimensions ou de leur nature sont susceptibles d'avoir un impact sur environnement. lis.

Loi n® 36-15 sur l'eau et sos textes d'application

La loi n* 36-15 est une révision de la loi 10-95 sur eau qui promulguée par le Dahir n* 1-

95-154 du 18 rabii | 1416 (16 ao0t 1995), prévoit des dispositions légales et régiementaires

pour la gestion intégrée des ressources en eaux.

La présente loi a pour objectif la définition des ragles de gestion, dutlisation et de

protection quantitative et qualitative de l'eau, des écosystémes aquatiques et du domaine

public hydraulique en général, ainsi que les régles de gestion des risques liés a l'eau pour

tune meilleure protection des personnes et des biens. Elle vise, également, la mise en place

des outils de planification intégrée et participative de l'eau ainsi que la gestion rationnelle et

durable et une meilleure valorisation des eaux y compris les eaux non conventionnelles

pour accroitre le potentiel hydrique national et le prémunir contre les changements

dlimatiques.

Les principaux objectifs de cette nouvelle loi 36-15 sont la consolidation des acquis réalisés

par la mise en couvre de {a loi n*10-95 sur l'eau et amélioration de la gouvernance du

secteur de l'eau, notamment, a travers :

- la prise en compte du droit a l'eau et de I'approche genre dans la gestion des ressources

en eau, notamment, a travers la représentation des associations féminines dans les

institutions prévues par la loi sur I"

- la simplification des procédures d'utilisation du domaine public hydraulique ;

- la mise en place d'un cadre réglementaire adéquat pour la valorisation et Futiisation des

eaux pluviales et des eaux usées, notamment, en précisant les conditions de valorisation et

d'utilisation de ces eaux et en mottant on placo un systéme d'aides financidres ot

dassistance technique aux projets en la matidre ;

- la mise en place d'un cadre réglementaire dédié au dessalement des eaux de mer;

= le renforcement du cadre institutionnel par la création d'un Conseil de Bassin

Hydraulique, le renforcement et la clarification des attributions du Conseil Supérieur de

Eau et du Climat, des Agences des Bassins Hydrauliques et Commissions Provinciales ou

Préfectorales de Eau ainsi que I’élargissement de leurs compositions;

Rét, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 16 sur 133,

‘Scanné avec CamScanner

+ le renforcement des outils de protection et de priservation dos ressources on eau,

notamment, en posant les rdgies de gestion participative des eaux souterraines via los

contrats de nappes, de préservation des milieux aquatiques ainsi quo los rigles tides au

Suivi et information sur eau ;

= Tamétioration des conditions de prévention des phénomdnes extrimes lids aux

changements climatiques on précisant los rOles des intervenants et los outils de gestion

des risques d'inondations ot de séchoresse ;

+ Le renforcement de la police de feau par lamélioration des conditions dexercice de la

police et le durcissement des sanctions pécuniaires.

> Lol 28.00 relative 4 ta gestion des déchets at A leur dlimination ot son décrot

d'application

Cette loi définit 1a notion de déchets comme stant tout résidu issu du processus do

production, de transformation, ou utilisation de toute substance ou matériaux abandonnd

‘ou que son détenteur destine a abandon.

La lol précitée se fixe comme objectif principal de prévenir la pollution, protégor la santé de

Thomme et Fenvironnement contre les effets nocifs dus aux déchets en incitant & la

réduction de la production des déchets, la valorisation, la mise en décharge controle,

Torganisation du transport et finformation du public et classe les décharges en trois

catégories selon la nature des déchets.

La loi s‘applique aux déchets ménagers et assimilés, aux déchets inertes, industrels,

hospitaliers et dangereux. Elle s‘applique aussi aux épaves maritimes, aux épaves

‘aéronefs, aux immersions et rejets effectués par les navires ot les aéronefs ainsi qu'aux

cadavres d'animaux.

Par ailleurs, en vertu de ladite loi, ouverture, la fermeture, le transfert et la modification

substantielle d'installations de traitement, de valorisation, d'élimination, ou de stockage des

déchets ne peuvent se faire sans lautorisation de lautorits gouvernementale chargée do

environnement. Cette autorisation est subordonnée & loctroi d'une décision d'acceptabilité

environnementale délivrée aprés présentation et examen d'une étude d'impact sur

environnement.

La loi définit les infractions qui sont susceptibles de présenter ou présentent une

quelconque menace pour la santé de l'homme ou Tenvironnement. Ces infractions sont

passibles de peines, d'amendes ou d'emprisonnement selon la gravité de T'infraction.

© Décret n* 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la

liste des déchets dangereux.

En application de la lol n* 28-00 le Décret n® 2-07-253 porte la classification des

déchets et fixe la liste des déchets dangereux. Les déchets sont inventoriés et

classés, en fonction de leur nature et de leur provenance, dans un catalogue

dénommé « Catalogue marocain des déchets »,

Dans ce catalogue, les déchets dangereux dont Ia liste est fixée en application de

Farticle 29 de Ia loi n* 28-00 précitée sont désignés par lo symbole « OD ». Est

également considéré comme déchet dangereux, tout déchet présentant une ou

plusieurs des caractéristiques de danger fixées dans lannexe II de ce décret. II est

prévu de réviser le « Catalogue marocain des déchets » autant de fois quil est

nécessaire par arrété du ministre chargé do environnement.

D’autres textes d'application sont également destinés a l'application de la loi 28-00, il s‘agit

des textes suivants :

‘* Décret n* 2-09-139 du 25 joumada | 1430 (21 mai 2009) relatif 1a gestion

des déchets médicaux et pharmaceutique,

él. : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 17 067 180

‘Scanné avec CamScanner

‘© Décrot n* 2-09-284 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les procédures

administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges

controléos,

* Décret n* 2,09.538 du 5 rabii Il 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités

d'élaboration du plan directour national de gestion des déchets dangereux,

© Décret n* 2-09-285 du 23 rojob 1431 (6 juillet 2010) fixant es modalités

délaboration du plan directour préfectoral ou provincial de gestion des

déchots ménagors ot assimilés ot la procéduro dorganisation do renqudte

publique afférente A co plan,

+ Décrot n* 2-09-683 du 23 rojob 1431 (6 juillot 2010) Fixant los modalites

délaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels,

médicaux et pharmacoutiques non dangeroux, dos déchets ultimes,

agricoles et inortes ot la procédure d'organisation de Fenquéte publique

afféronte a co plan,

© Décret n° 2-08-243 du 17 mars 2010 (30 rabii 1 1431) instituant la

Commission dos polychlorobiphényles (PCB),

‘* Arrété conjoint du ministre de intériour et du secrétaire d'Etat auprés du

ministére de énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement n°2817-10

(19 avril 2011) relatif aux critéres d'élaboration du plan directeur préfectoral

‘ou provincial de gestion des déchets ménagéres et assimilés.

> Lol 16/99 sur le transport routier de marchandises et ses textes d'application

Le développement économique et social est tributaire dun aménagement planifié et

harmonieux du territoire national prenant en considération la protection de environnement,

extension des échanges interationaux et la mise en place dun systéme global de

transport en harmonie avec les besoins des usagers dans les conditions économiques et

sociales les plus avantageuses et les plus efficientes, & méme de contribuer & consolider

Tunité territoriale et la solidarité nationale.

De ce fait, la Loi 16/99 a permis d'élaborer un cadre législatif englobant les différentes

catégories de transport routier leur garantissant un développement harmonieux dans un

cadre de complémentarité et de concurrence loyale et co a travers introduction

progressive de dispositions dans la législation régissant les transports routiers, ayant pour

but la mise niveau de ce secteur en vue de son intégration dans un systéme global de

transport avec toutes ses composantes. Ces, dispositions progressives retiennent le

professionnalisme comme critére d'accés au marché par l'introduction, dans une premiere

phase, de normes qualitatives en vue de I'exercice de la profession de transporteur routier,

de marchandises et par l'extension desdites normes a lactivité de transport des voyageurs

aprés avoir maltrisé les mécanismes du marché, Elles concernent également rouverture du

marché de transport des marchandises a la concurrence loyale par la libéralisation du

systéme de tarification, lintégration des camions dont le poids total autorisé en charge

varie entre 3,5 et 8 tonnes dans lactivité réglomentée ot la suppression du monopole

Gaffrétement dévolu & TONT, on confiant A cot établissement public, la mission

d'encadrement et de développement du secteur. Cos dispositions concerent en dernier

liou la création de nouvelles professions pour renforcor los potentialités du sectour.

> Lol 30/05 relative au transport par route de marchandises dangorou:

La présente Jol définit les rdglos spécifiques applicables au transport par route de

marchandises dangereuses. A cet effet, elle détermine :

1. Les conditions de classification, d'emballage, de chargement, de déchargement et de

remplissage de ces marchandises ainsi quo leur expédition, notamment la signalisation,

Rét, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Poge 18 eur 133

‘Scanné avec CamScanner

Totiquotago, lo placardago, lo marquago et los documents devant accompagner les

expeditions ;

2. los conditions dutlisation des véhicules, des citernes, des conteneurs et des autres

ongins do transport par route do marchandisos dangorausos ;

3. los obligations Incombant aux intervenants dans Topération de transport par route de

‘marchandisos dangorousos.

Los vohiculos @ utilisor doivent :

© dtro spécialisés, construits et équipés pour le transport des marchandises ;

© dtre muni d'un certificat d'agrément : (vérifier la mise a jour) ;

* porter d'une manidre apparento une signalisation identifiant les marchandises

transportoos:

Le chargeur doit :

Suror quo la marchandiso dangorouso est autorisée au transport par route ;

+ Ne pas charger de colis dont emballage est endommagé ou non conforme ;

* S'assurer quo la signalisation est apposée sur les citemes, véhicules conteneurs ;

* Surveiller les opérations de chargement et de remplissage lorsqu'll s‘agit d'une

citerne ;

* Designer un conseiller & la sécurité pour le transport des matiéres dangereuses.

L’expéditeur doit :

* Remettre une déclaration d’expédition au transporteur ;

* S'assurer que la marchandise dangereuse et autorisé au transport par route

* S'assurer de la conformité de l'emballage et de la citerne transportant le produit ;

* Veiller & ce que le marquage et I'étanchéité soient maintenus sur les citemes non

nettoyés ou non dégazées ;

* S'assurer que le véhicule dispose d'un certificat d'agrément ;

* Désigner un conseiller a la sécurité pour le transport des matiéres dangereuses.

Le transporteur doit :

* Remettre au conducteur au plus tard au moment du chargement une fiche de

sécurité de chaque marchandise dangereuse transportée. le transporteur est

responsable du contenu de la fiche de sécurité ;

* Contracter une assurance complémentaire a assurance du véhicule pour couvrir la

responsabilité pour les dommages corporels, matérials ot environnementaux ;

* Veiller & co quo soul un personnel disposant d'un certificat de formation spéciale

assurer la conduite : formation des chauffeurs pour ADR ;

* S‘assurer que la marchandise dangereuse est autorisée au transport par route ;

* S'assurer que le véhicule et le chargement ne présentent pas de défauts ou

diinsuffisance des équipements ;

* S'assurer que le poids maximum n'est pas dépass6 ;

+ Sassurer que le véhicule est conforme ;

Réf, : CNAPP ~ GLC - EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 19 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

S'assurer que la déclaration d'expédition est bord du véhicule ;

urer quo los équipomonts prescrits dans la fiche de sécurité se trouvent & bord

jhicule

cr

S'assuror que la citere porto los marques ot la signalisation appropriées ainsi que

indication do réchdance des prochaines épreuves de vérification

8

Désigner un conseiller A la sécurité pour lo transport des matidres dangerouses ;

No pas utilisor un véhicule comportant plus d'une remorque.

ror que assurance complémontaire est on cours do validité ;

Le destinataire doit :

Accuser réception de la marchandise et ne pas déférer son acceptation sans motif

valable ;

Aviser sans délai l'administration et les autorités compétentes en cas de refus

Aprés le déchargement nettoyer et assainir immédiatement et sur place les

véhicules et les citernes. Si non orienter le conducteur vers l'endroit le plus proche

pour effectuer ces opérations ;

Désigner un conseiller & la sécurité pour le transport des matiéres dangereuses ;

Ne pas utiliser un véhicule comportant plus d'une remorque.

Le conducteur doit :

Etre titulaire d'un certificat attestant quil a suivi avec succés une formation spéciale

en matiére de TMD ;

‘S'assurer que tous les documents se trouvent a bord ;

Afficher une copie de la fiche de sécurité dans la cabine ;

Conserver sur le véhicule la signalisation qu'il comportait si le véhicule n'a pas été

nettoyé ;

‘S'abstenir de charger dans le véhicule des marchandises pour son propre compte ;

Appliquer les instructions mentionnées dans la fiche de sécurité en cas d'accident

ou incident ;

No pas ouvrir au cours du transport un colis ou une citerne ;

Ne pas fumer ou utiliser une source de feu a Tintérieur du véhicule et & son

voisinage ;

Je pas transporter des personnes dans son véhicule en dehors des membres de

Véquipage.

> Contrdle réglementalre des équipements

Appareils de lovage

Les appareils de levage et leurs accessoires sont a Torigine d'un certain nombre

d'accidents, Des mesures de prévention doivent étre respectées pour éviter les sects

liés & ces engins, notamment Tutilisation d'un matériel conforme et en bon état,

Page 20 sur 133,

Rél, : CNAPP ~ GLC - EDD — Rapport 03-08-2023

‘Scanné avec CamScanner

roalisation des vérifications réglomentaires, lo respect des charges indiquées sur l'appareil,

Dos dispositions réglementaires ont été mises en place pour s‘assurer du bon état de

fonctionnomont do cos appareils, ot pour s‘assurer quiils sont utilisés correctement. La

réglomentation marocaino, notamment farrbté du 9 septembre 1953, fixe les mesures

applicables pour Tutiisation des appareils de levage en toute sécurité, les dispositions

concernant Jour stabilité, la signalisation des charges, ot los vérifications que doivent subir

ces engins.

© Installations électriques

Pour prévenir les défaillances des installations électriques qui peuvent étre lorigine

accidents graves ou 4 dos départs d'incondio, la réglomontation at notamment le Dahir du

28 juin 1938 rolatif d la protection des travailleurs, impose des vérifications des installations

électriques pour les établissements employant du personnel et accueillant du public

* Appareils 4 vapeur et pression de gaz

Pour prévenir les risques d'accidents pouvant étre générés par des appareils vapeur et 4

pression de gaz, un controle réglementaire de ces appareils doit étre réalisé ayant pour

objet de vérifier que l'état de léquipement lui permet d’étre maintenu en service avec un

niveau de sécurité compatible avec les conditions de son exploitation.

La réglementation relative aux appareils & vapeur et & pression de gaz est régie par le dahir

du 9 Kaada 1372 (22 Juillet 1953) portant réglement sur l'emploi des appareils a vapeur a

terre et le dahir du 18 Joumada | 1374 (12 Janvier 1955) portant réglement sur fempioi des

appareils 4 pression de gaz et les textes pris pour leur application.

> Décret n* 2-14-499 approuvant le raglement général de construction fixant les

régles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les

constructions et instituant le comité national de la prévention des risques

d'incendie et de panique dans les constructions.

Dans le cadre de ce réglement sont décrits pour chaque type de batiment: les principes de

Prévention et de sécurité, le classement, le comportement au feu des matériaux, la

conception des batiments, le compartimentage, le désenfumage, les dégagements, les

installations techniques ainsi que les moyens de secours et de lutte contre incendie.

Le décret prévoit la création du comité national de la prévention des risques d'incendie et

de panique dans les constructions. Ce dernier sera chargé ;

* D’évaluer la miso en couvre des dispositions du rdglement général de construction

fixant les régles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les

constructions et des normes et mesures qui y sont contenues ;

* De proposer et de donner son avis sur les modifications 4 apporter aux normes et

‘mesures contenues dans ledit réglement ;

* D’examiner les modifications et propositions d'amélioration & apporter au régiement

général de construction fixant les régles de sécurité contre les risques d'incendie et

de panique annexé au présent décret, en tenant compte du progrés scientifique et

des nouvelles techniques de la prévention des risques dincendie et de panique

dans les constructions ainsi qu’a la lumidre des Incidents et des expériences.

Ol. : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Page 21 sur 133,

‘Scanné avec CamScanner

> Norme marocaine NM 21.9.020 Régles pour l’organisation d'un service de

sécurité incendio

Cette norme traite les points suivants :

+ Role du service sécurité : prévention, intervention,

+ Composition,

+ Moyens matériols : moyons de secours, moyons d'alarme et d'alerte,

+ Moyens humains-offectif,

+ Gardiennage,

+ Information-Formation-Entrainoment.

2.2 TEXTES REGLEMENTAIRES FRANCAIS

En matiére de Iégislation et régiementation des risques majeures, l'arsenal juridique

marocain demeure encore insuffisant en comparaison avec celui européen, notamment

frangais et ce, plus particuliérement pour ce qui concerne la réalisation des études des

dangers et I'élaboration des POI et des PPI. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés

sur des textes réglementaires frangais pour la réalisation de la présente étude.

> Arrété du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la

Probabilité —_d’occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de

dangers des installations classées soumises A autorisation :

Cet Arrété fixe entre autres les seuils réglementaires d'effets des phénoménes dangereux

sur les personnes.

Les grandeurs retenues pour caractériser les risques majeurs sont :

* Les niveaux de surpression aérienne,

© Les flux thermiques ou la dose thermique,

+ Les seuils d'effets toxiques ou la dose toxique.

Pour chaque grandeur, des seuils d'effets sont définis pour les personnes et pour les

, conformément aux instructions de l'arrété du 29 septembre 2005.

Ces seuils d'effets sont des valeurs limites d'une grandeur représentative d'un effet sur les

personnes, les biens ou environnement, correspondant a un niveau dintensité de Fetfet.

Les effets irréversibles sur les personnes correspondent a des blessures dont les victimes

garderont des séquelles ultérioures, tandis que les effets létaux correspondent au décés.

Les seuils réglementaires d'effets des phénomanes dangereux sur les personnes sont

résumés dans le tableau cl-aprés :

Tableau 1 : Seuils réglementaires d'effets des phénoménes dangereux sur les personnes

él, : CNAPP ~ GLC ~ EDD — Rapport 03-08-2023 ee eee

‘Scanné avec CamScanner

etots Wreverninien | ZO.mbar

arate idiots [ete mova pa

ecto de vires

vembe

stv wersion | ave: | ere qrneye

ote sroorain pr tee reerain pa

Praremen oe | neneoenen

Tomes romana

140 mbar —

ort nu por ru ; =

Dangers graves ou! decrasmment ou de: 8 hwinw ee

meen wage regen mn ear arn

nee a | "Wn" | "Farce

Franco

200 mbar: Skint > 1000 (Wim)

angers woe oreo

agen Win rt! saeu wien pur etet| ettvatane per | eneu wnen pe

weiem moms | “Seaponsrige’| “ewes, | “wns

manera) Toman Toman

Source : Synthése a partir de l'arrété du 29 Septembre 2005 (France)

SE bel) * 472 gem

Seuils des effets

toxlques”

Soul des Eftets

reversibies (S21)

SE lS) = 150 60m

SE bpmelM) = 100 ppm

Soul des Efters Létaus

(SEL)

(ttets Was pons 1% de

a popudation exponte

SE haeel5) = 68 pom

‘Seull des Effets Letaus

‘Significatits (SELS)

SEI gaelMs5) = 526 porn

>» Arrété du 18 décembre 2009 relatif aux critéres techniques et

méthodologiques & prendre en compte pour les étud

ouvrages diinfrastructures de transport oi

déchargés dos véhicules ou d

dangorousos

s de dangers des

tionnent, sont chargés ou

engins de transport contenant des matiéres

Uobjet du présent arrété est de préciser les critéres techniques et méthodologiques a

prendre en compte pour les études de dangers de certains ouvrages diinfrastructures de

transport accueillant des marchandises dangereuses mentionnés aux articles L. 551-2 et R.

551-1 & R. 551-13 du code de l'environnement.

Ularrété définit le contenu de l'étude de dangers a savoir:

* Une description de l'environnement

* Une description des ouvrages d'infrastructures de transport, leur activité, leur

fonctionnement et leur organisation

* Une identification du retour d'expérience sur le site et

similaires

* Une évaluation des risques comprenant :

dans les ouvrages

= La caractérisation des phénoménes dangereux en termes d'intensité et de

cinétique ;

- La caractérisation des accidents en termes de gravité en fonction des enjeux

= Une estimation de la probabilité d'occurrence des phénoménes dangereux et

des accidents

Rot, : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023

Page 23 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

= Une étude des effets dominos

‘© Une représentation cartographique des zones effets,

* Un résumé non technique de l'étude de dangors,

Il précise également les phénoménes dangereux & quantifier 4 minima dans le cadre do

Tétude de dangers, lévaluation ot la prise en compte de Fintensité des effets do cos

phénoménes dangereux et de la gravite des conséquences ainsi que lévaluation et la prise

‘en compte de leur probabilité d'occurrence.

> Circulairo du 10 mal 2010 récapitulant los réglos méthodologiquos applicablos

aux étude: gers, 4 l'appréclation de ta démarche de réduction du

risque a la source et aux plans do prévention des risques technologiques

(PERT) dans les Installations classées en application do ta lol du 30 juillet

La premiére partie récapitule les régles techniques 4 proprement parler, regroupées autour

de trois thémes :

* Les régles méthodologiques de rédaction des études de dangers ;

* Les critéres d'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source

proposée par l'exploitant ;

* Les régles méthodologiques applicables aux plans de prévention des risques

technologiques (PPRT).

La deuxiéme partie constitue un guide de rédaction des études de dangers pour les

établissements relevant du régime de lautorisation avec servitudes (AS), cest-a-dire

majoritairement les établissements dits « Seveso seuil haut ». Cette partie reprend done un

plan et un contenu types d'étude de dangers pour de tels établissements.

La troisiéme partie constitue un glossaire des principaux termes utilisés en risque

technologique.

La quatriéme partie, relativement brave, récapitule sous forme d'un tableau les exclusions

spécifiques prévues pour certains types d'installations ou certains types d'événements.

Cette circulaire a vocation a traiter principalement des établissements relevant du régime

de 'autorisation avec servitudes mais les principales ragles méthodologiques peuvent atre

appliquées, avec la proportionnalité & laquelle la réglementation incite, pour ensemble des

installations classées.

Page 24 sur 133

Réf, : CNAPP - GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 a

‘Scanné avec CamScanner

3. DESCRIPTION DU PROCEDE DE FABRICATION

3.1 PREPARATION DE LA BARBOTINE

La préparation de la barbotine se déroule selon les étapes suivantes :

> Dosage des matiéres premieres

Le dosage des matiéres promidres séches s'effectue dans atelier « Barbotine » a l'aide

d'une bascule électronique programmable de portée 25 Tonnes. La formule Fx (pour le

mélange des matiéres premidres séches composant la barbotine de lunité Fx) est

mémorisée dans lunité centrale de la balance qui affiche aux opérateurs les quantités (en

tonnes) & prélever pour chaque matiére. L'opération de pesage se fait par chargement

successif des sept matiéres dans ordre 1 7 (voir tableau 1pour le groupe Bila et tableau

2 pour le groupe Bill). La bascule décharge ensuite ces matiéres cumulées dans un

convoyeur qui alimente directement les broyeurs.

La quantité d'eau est ajoutée simultanément avec les matiéres premiéres dans les

broyeurs. On utilise deux dosages en eau, selon qu'on est en été ou en hiver. Cette

quantité est ajustée, quand c'est nécessaire, en fonction du taux d'humidité des argiles.

> Broyage

Llopération du broyage s‘effectue dans des broyeurs galets. Chaque broyeur est muni

d'un comptour (de nombre de tours) programmable. Un broyage optimum dure entre

6H30mn et 7H en présence de 16 a 18 tonnes de billes en alumine (masse broayante).

(Voir si cette condition est valable pour Bill).

> Stockage de la barbotine

Aprés broyage, la barbotine traverse d’abord une série de 2 tamis de tolles T10 et T40,

avant qu'elle soit versée dans les cuves de stockage. La barbotine y est maintenue en

suspension sous agitation continue.

3.2 PREPARATION DE LA POUDRE

La préparation de la poudre passe par les étapes suivantes :

> Transfert de la barbotine

La barbotine est transférée, a l'aide des pompes de transfert (pompe PEMO), de I'atelier «

préparation de la barbotine » vers I'atelier « Atomiseur ». Elle traverse une série de 2 tamis

de taille T60 chacun avant qu'elle soit versée dans la cuve de stockage (cap. 20 m3) de

atelier « Atomiseur ».

> Atomisation

Des pompes a pistons transférent ensuite la barbotine vers des buses a pastilles qui la

pulvérisent dans la chambre d’atomiseur (partie supérieure de I'atomiseur) a contre-courant

avec I'air chaud provenant d'un brdleur. Suite a I'échange de chaleur entre I'air chaud

(environ 550°C) et la barbotine, 'eau contenue dans cette demiére est évaporée quasi-

totalement dans des cheminées en passant par un abatteur humide qui sert a éliminer les

particules fines de la vapeur évacuée. La poudre séchée descend par gravitation au fond

de l'atomiseur sur le convoyeur aprés son passage au tamis de taille T10, Le convoyeur

transmet ensuite cette poudre vers l'un des silos « Stockage Poudre ».

3.3 PRESSAGE

> Stockage de la poudre et circuit poudre

Rét, : CNAPP = GLC = EDD — Rapport 03-08-2023 Fege 3s ous $38)

‘Scanné avec CamScanner

A la sortie de l'atomiseur, la poudre tombe dans un tamis a tolles T10 puis sur un

convoyeur qui 'achemine vers 'un des silos en inox d'une capacité suffisante pour assurer

le repos nécessaire de la poudre lui permettant d'atteindre sa stabilité,

Le niveau bas ot haut des silos est déclaré par une lampe allumée sur le tableau électrique

de commande. Sa détection se fait par des petits ventilateurs qui envoient le signal a la

lampe une fois leur rotation devient libre par I'absence de poudre ou le contraire lorsque le

silo est plein, co qui arrdto lo ventilatour.

L'alimentation se fait toujours & partir de deux silos simultanément pour assurer une

certaine homogénéité du produit du point de vue humidité. Ce paramétre clef est d'ailleurs

controlé quotidiennement par lo laboratoire.

La partie basse des silos est équipée d'un clapet commands par un vérin & deux courses

permettant d'avoir deux niveaux de débit d'alimentation. Le niveau faible pour le débit

normal de fonctionnement et le niveau fort pour lo débit permettant d’évacuer la matiére

colmatée. Le cycle douverture du clapet est programmé @ Iavance et se déroule

automatiquement.

La poudre tombe sur une bande transporteuse puis elle est reprise par un élévateur a

godets pour alimenter les trémies des presses. Dans son circuit, la poudre est débarrassée

des grosses graines a l'aide d'un tamis vibreur de T 10. A la sortie du tamis vibreur et dans

les ouvertures d'alimentation des presses on dispose d'un systéme « défferreure » pour

éliminer les éléments ferrure dus a lusure des équipements de transport de la poudre. Ces

éléments, aprés fusion au four & haute température, peuvent donner des fissurations &

intérieur du carreau et par suite une faible résistance et présence des corps étrangers

Des aspirateurs de poussiéres permettant de travailler dans un environnement saint sont

également disposés sur le circuit. Une bande transporteuse reprend la poudre aprés

tamisage et I'envoi a l'une des presses.

Pour bien maitriser le circuit poudre, le mécanicien de service effectue les contréles

suivants :

Chaque jour :

* Contréle des bandes transporteuses ;

* Nettoyage du tamis vibreur.

Chaque semaine :

* Graissage des différents paliers ;

* Nettoyage du lieu de circuit de poudre (par le balayeur).

Chaque mois :

+ Vérification des silos et trémies (colmatage).

> Pressage

Le pressage ou la mise en forme du carreau se produit par lintermédiaire des presses. I

consiste & donner a la poudre dans un moule le format du carreau choisi. La maltrise de

Cette étape est déterminante pour la qualité du produit fini.

La poudre arrive dans la trémie de la presse. Celle-ci alimente un chariot, a l'aide d'un

répartiteur de poudre. Ce répartiteur contient deux manches qui, dans leur mouvement

contrélé par un vérin hydraulique, assurent le remplissage uniforme de poudre dans le

chariot.

La presse est constituée de 4 éléments principaux :

Le bati ou le corps (la partie fixe) ;

Le cylindre presseur (la partie supérieure) ;

Page 26 sur 133,

Rét : CNAPP ~ GLC - EDD — Rapport 03-08-2023 pod

‘Scanné avec CamScanner

© Le chariot qui permet l'injection de la poudre et I'éjection des carreaux

Pressés (la partie intermédiaire) ;

* Le moule et son systme de démoulage qui détermine le format du carreau

utilisé (la partie inférieure).

Le mouvement de la prosse est commandé en temps réel par un controleur programmable.

Les paramétres des différents mouvements tols quo la vitesse, la pression, la température,

. sont mesurés par des appareils électroniques ot enregistrés sur le controleur

programmable. Lors du fonctionnement do la presse, la charge du chariot est

tigoureusement surveillde pour s'assuror qu'ollo ost bien répartio dans los alvéoles du

Lusure des poingons, Fincompatibilité dos vitesses du chariot dans ses différents

mouvements, lo mauvais réglago des paramodtros do la traversée pouvent engendrer

différents problémes au niveau du pressage : parallélisme, fragilit6, carreaux feuillatés etc.

A détaut d'une bonne répartition, les dimensions ot le parallélisme du carreau en seront

affectés ; mais il n'est pas toujours possible do détector 4 coil la mauvaise répartition de la

charge : le phénoméne peut se présenter 4 un niveau microscopique. Pour mettre en

évidence ce phénoméne une procédure de contréle spécifique, décrite ci-dessous, est mise

en place.

Pour un meilleur pilotage du procédé de presage, les controles suivants sont réalisés sur

site au niveau de la presse.

a) Contréle visuel

Les opérateurs font en permanence un contréle visuel de l'aspect des carreaux sortie

presses : Ils vérifient s'il y a présence de taches, de fissures. lls vérifient plus généralement

aspect et état de surface. En cas de probléme, la consigne est d'arréter la machine et

procéder aux vérifications nécessaires.

b) Controle de 'épaisseur

Ce controle se fait a l'aide du pied a coulisse 4 chaque démarrage de la presse pour

contréler sa stabilité (2 4 fois par équipe).

¢) Controle du poids

Ce controle est fait lors des changements de poingons (80.000 m*) a l'aide des balances de

Tatelier presse.

4) Suivi du parallélisme

Une rangée de carreaux est marquée et suivie tout le long de son parcours jusqu’a la

cuisson. Elle est séchée et cuite dans des conditions optimales. Aprés cuisson, les cdtes

des carreaux sont mesurées, exprimées sous forme d’écart par rapport aux cdtes standard.

Le max. -le min, d’écart définit ce que ton appelle le parallélisme.

Les valeurs du paraliélisme des carreaux témoins sont comparées a des valeurs de

référence et 4 chaque comparaison correspondent le type d'analyse et la mesure corrective

& entreprendre.

Dans ce but, un projet de procédures de suivi et d'enregistrement a été dlaboré et sera mis

en ceuvre prochainement.

3.4 SECHAGE

Le séchage ost 'opération qui consiste 4 débarrasser lo carreau prossé de son humidité.

Llentreprise dispose des séchoirs verticaux de type VDL7. Chaque séchoir est associé a

une presse par I'intermédiaire d'un transporteur. Sur cette demiére est disposé un

inverseur qui permet au carreau de changer de face et de le mettre déja dans la bonne

Position pour ’émaillage. Le fonctionnement du transportour est également contrOlé par un

tableau de commande.

Rél. : CNAPP — GLC - EDD — Rapport 03-08-2023 Page 27 sur 133

‘Scanné avec CamScanner

Le séchoir a la forme d'un caisson & balancelles verticales, Ces balancelles au nombre de

17 qui sont des box suspendus décrivent une rotation compléte a l'intérieur du séchoir

pendant un cycle d'environ 45 minutes. Chaque box comprend 15 rangées de Carreaux.

Le séchage est assuré par des gaz chauds produits par la combustion du propane. Deux

broleurs sont disposés de part ot d'autre dans la partie supérieure du séchoir. L’air de

combustion est assuré par un ventilateur, De Fair frais est introduit dans la partie inférieure

du séchoir. Le débit do cot air va pormottro do réglor la tompérature du séchoir. La

température est un paramdtro do pilotage de Topération do séchage. Elle est mesurée &

trois niveaux : brOleur 1, broleur 2 ot entrée air chaud (bas). Ces températures sont fixées

en fonction des contraintes do lopération d'émaillage ot du décor 4 appliquer sur lo

carreau. Lour controle est assuré par des thermocouples puis enregistrement sur le

tableau de commande du séchoir,

Los souls paramdtros controlés au niveau du séchage sont les températures qui sont

mesurdes et affichdes sur lécran do Vordinatour 4 chaque instant.

3.5 PREPARATION DES EMAUX, ENGOBES, COULEURS ET TRAMES DE SERIGRAPHIE

> Préparation des engobes

La préparation de rengobe se fait dans ‘atelier « préparation des engobes et émaux ». On

distingue trois formules de préparation qui correspondent chacune a un type d’engobe

selon sa nature d'utilisation,

* Engobe a pistolet ;

* Engobe a rouleau ;

* Engobe a cloche.

La préparation des engobes est toujours précédée par la réception d'un bon de commande

par le responsable de l'atelier qui précise le type de l'engobe (formule) @ préparer, son

Tefus et sa quantité.

La préparation de I'engobe se déroule selon les étapes suivantes :

> Dosage des matiéres premiéres et de l'eau

Avant d'effectuer le dosage des matiéres premiéres qui entre dans la composition des

fengobes, ces matiéres premiéres subissent un controle visuel de la référence et du

tonnage livré. Certains dosages des matiéres premidres sont effectués dans le magasin de

stockage, d'autres sont réalisés dans l'atelier de préparation. Pour le dosage de l'eau, on

utilise des compteurs d'eau.

> Broyage

Le broyage est effectué dans des broyeurs galets, la durée du broyage dépend de la

nature et de la quantité de 'engobe a préparer. Ce temps de broyage est programme sur le

broyeur en nombre de tours. A l'arrét du broyage, un contrdle du refus est effectué sur le

mélange obtenu qui subit ensuite un tamisage au tamis 80ym avant son transfert par des

Pompes aux cuves de stockage.

> Stockage

Le stockage de l'engobe se fait dans des cuves cylindriques verticales dans le méme

atelier de préparation. Ces cuves sont munies de compteurs qui alimentent d'autres cuves

munies d'agitateurs qui sont transportés par des chariots vers la ligne d’émaillage.

Au niveau de ces compteurs, un controle de densité de l'engobe est effectud.

Au niveau de la ligne d’émaillage, des controles de densité, de viscosité et du grammage

sont réalisés sur I'engobe avant chaque utilisation et pour chaque nouveau remplissage.

> Préparation des émaux

él, : CNAPP = GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 Poge 28 aa 199

‘Scanné avec CamScanner

La préparation des émaux se fait aussi dans l'atelier « préparation des engobes et émaux

». Elle est également précédée par la réception d'un bon de commande qui précise la

composition en matidres premidres de la formule de lémail,

Au niveau de la ligne d'émaillago, on utilise la base colorée formée d'un mélange de 'émail

et de pigments.

La préparation de I'émail suit le méme procédé de fabrication que celui de engobe a savoir

ge des matidres promidres ot de Teau qui entrent dans la composition

do la formule do rémail ;

* Le broyage ;

+ Le stockage dans des cuves cylindriques verticales ;

* Le transport vers la ligne d’émaillage,

Les paramétres de pilotage sont :

+ La durée du broyage qui dépend de la formule et de la quantité de fémail &

préparer et de son rofus ;

+ Le dosage des matiéres premidres et de l'eau utilisée dans la composition

de la formule de I'émail ;

+ Le refus tamis ;

* Ladensité ;

+ Laviscosité.

> Préparation des couleurs

La préparation des couleurs se fait aussi dans I'atelier « préparation des couleurs ».

Comme dans le cas des engobes et des émaux, la préparation des couleurs se fait sur

commande livrée du laboratoire qui précise la composition de la formule de la couleur

demandée, son refus et la quantité a préparer.

La préparation d'une formule de couleur (une référence) se déroule selon les étapes

‘suivantes :

‘* Dosages des pigments de couleurs et de la polyglycole (huile liquide) ;

* Mélange des pigments sous agitation pour assurer une bonne

homogénéisation et relaxation ;

* Broyages du mélange obtenu ;

* Transfert de la couleur obtenue vers des seaux de stockage a l'aide des

pompes.

Les paramétres de pilotage sont :

* La durée de agitation des pigments et de la polyglycole ;

* La durée du broyage du mélange précéde

* Le tamisage ;

+ Ladensité ;

+ Latointe.

>» Emaillage

Toutes les lignes d'émaillage fonctionnent de la mame maniere,

él. : CNAPP ~ GLC ~ EDD ~ Rapport 03-08-2023 (Pega 29 ols 189,

‘Scanné avec CamScanner

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5820)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (898)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (349)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Storage and Handling of Liquefied Natural GasDocument12 pagesStorage and Handling of Liquefied Natural GasDAOUMY YOUNESSNo ratings yet

- Volume 1 - Système de Management QualitéDocument32 pagesVolume 1 - Système de Management QualitéDAOUMY YOUNESS100% (1)

- Rapport de L'inspection Des Installations ClasséesDocument12 pagesRapport de L'inspection Des Installations ClasséesDAOUMY YOUNESSNo ratings yet

- DÉTENTE INDUSTRIELLE. GPL, Gaz Naturel, Gaz Industriels CATÉGORIE 1Document20 pagesDÉTENTE INDUSTRIELLE. GPL, Gaz Naturel, Gaz Industriels CATÉGORIE 1DAOUMY YOUNESSNo ratings yet

- Roller Compactor Monthly ChecklistDocument2 pagesRoller Compactor Monthly ChecklistDAOUMY YOUNESS100% (1)

- Fiche Inspection Ligne de VieDocument1 pageFiche Inspection Ligne de VieDAOUMY YOUNESS0% (1)