Professional Documents

Culture Documents

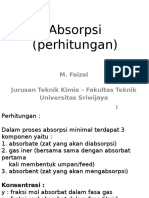

Teknologi Air Buangan & Industri

Teknologi Air Buangan & Industri

Uploaded by

Elisabet Aprilyanti TampubolonCopyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

Teknologi Air Buangan & Industri

Teknologi Air Buangan & Industri

Uploaded by

Elisabet Aprilyanti TampubolonCopyright:

Available Formats

TEKNOLOGI AIR DAN

BUANGAN INDUSTRI

(TKK 405)

Departemen Teknik Kimia

Fakultas Teknik

Universitas Sumatera Utara Medan

PENDAHULUAN

Air merupakan sarana utama untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

Melalui penyediaan air yang baik, baik dari segi kualitas

maupun kuantitasnya, diharapkan penyebaran penyakit

yang diakibatkan oleh penggunaan air yang tidak bersih

dapat diminimalkan.

Peningkatan kualitas air sebagai bahan baku air minum

melalui pengelolaan yang baik mutlak diperlukan.

Sistem pengolahan air menjadi pertimbangan penting

dalam menentukan apakah sumber air tersebut layak

atau tidak untuk digunakan sebagai sumber air untuk

bahan baku air minum.

Secara garis besar, mata kuliah ini meliputi :

Air sebagai sumber daya

Pengelolaan air sebagai bahan baku air minum

Pengolahan air untuk umpan ketel dan proses

Pencemaran air dan limbah industri

Pengelolaan limbah cair dan dasar-dasar

pengolahannya

Pengelolaan limbah padat

Pengelolaan limbah gas

Industri merupakan salah satu sarana untuk

mencapai peningkatan pendapatan negara.

Kegiatan industri akan memanfaatkan segala

sumber daya, baik materi, enersi dan

manusia.

Untuk pelaksanaan proses produksinya,

industri selalu membutuhkan air.

Masalah yang ditimbulkan industri, selain

penggunaan air (baik air tanah ataupun air

permukaan), juga masalah limbah yang

dihasilkan oleh industri tersebut.

SUMBER DAYA AIR

Beberapa ketetapan Pemerintah yang

berkaitan dengan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah PP no. 82 thn 2001:

Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di

bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas

dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam

pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau,

situ, waduk dan muara.

Permasalahan umum sumber daya air

meliputi:

Kuantitas cenderung menurun karena kebutuhan

meningkat

Kualitas air cenderung menurun akibat

perkembangan industri, pertanian, pertambangan,

penduduk dan pemukiman.

Berdasarkan PP no. 82 thn 2001:

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan

atau diuji berdasarkan parameter-parameter

tertentu dan metoda tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4

(empat) kelas :

Kelas satu untuk air baku air minum, dan atau

peruntukan lain yang mempersyaratkan.

Kelas dua untuk prasarana/sarana rekreasi air,

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk

mengairi pertamanan, dan atau peruntukan lain yang

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan

kegunaan tersebut.

Kelas tiga untuk pembudidayaan ikan air tawar,

peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan atau

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang

sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas empat untuk mengairi pertamanan dan atau

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang

sama mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sumber Air Minum

siklus hidrologi:

Sumber-Sumber Air :

Air laut Mempunyai sifat asin, karana

mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl

dalam air laut 3%. Dengan keadaan ini; maka air

laut tak memenuhi syarat untuk air minum.

Air Atmosfir, air meteriologik, air hujan

mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipa-

pipa penyalur maupun bak-bak reservoir,

sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya

korosi (karatan). Juga air hujan ini mempunyai

sifat lunak, sehingga akan boros terhadap

pemakaian sabun

Air permukaan

Air sungai Dalam penggunaannya sebagai air

minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang

sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada

umumnya mempunyai derajat pengotoran yang

tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat

mencukupi.

Air rawa/danau Kebanyakan air rawa ini

berwarna yang disebabkan oleh adanya zat-zat

organis yang telah membusuk, misalnya asam

humus yang larut dalam air yang menyebabkan

warna kuning coklat. Dengan adanya pembusukan

kadar zat organis tinggi, maka umumnya kadar Fe

dan Mn akan tinggi pula. Apabila kandungan O

2

kurang sekali (anaerob), maka unsur-unsur Fe dan

Mn ini akan larut. Pada permukaan air kan tumbuh

algae (lumut) karena adanya sinar matahari dan O

2

.

Air Tanah

air tanah dangkal

air tanah dalam

mata air

Mata Air

Mata air biasanya mempunyai kualitas yang baik

jika air itu berasal dari suatu akuifer dan bukannya

rembesan air sungai yang baru menempuh jarak

pendek. Karena itu penting sekali untuk memelihara

atau mempertahankan kualitas air yang baik ini

dengan cara melindungi mata air dan sekelilingnya

dari kontaminasi kotoran manusia dan binatang.

Bak pengumpul air harus dibangun untuk

menangkap mata air dan mencegah reruntuhan.

Sumur Pantek

Sumur Gali Tangan (Hand-Dug Wells)

Pipa-pipa Rembesan ((infiltration Galleries)

PENGOLAHAN AIR

Sarana Pengolahan Air sebagai Bahan Baku Air

Minum

Pengolahan air sebagai bahan baku air minimum meliputi

tiga tahap:

- Tahap 1 adalah pengolahan secara fisik

mengurangi/menghilangkan kotoran-kotoran, lumpur,

dan pasir, serta mengurangi kandungan senyawa organik

dalam air yang diolah.

- Tahap 2 adalah Pengolahan secara kimia Dengan

penambahan senyawa kimia tertentu untuk

membantu/menyempurnakan proses pengolahan

selanjutnya. Misalnya penambahan alum untuk

meningkatkan penghilangan padatan terlarut/tersuspensi.

- Tahap 3 adalah Pengolahan bakteriologis

memunaskan bakteri-bakteri yang terkandung dalam air

melalui penambahan desinfektan.

Sarana pengolahan air sebagai bahan baku air

minum terdiri dari:

1. Bangunan pengumpul/penampung air

2. Bangunan pengendap pertama

3. Pembuluhan koagulan

4. Bangunan pengaduk cepat

5. Bangunan pembentuk flok

6. Bangunan pengendap kedua

7. Bangunan penyaring

8. Bangunan sterilisasi (desinfektasi)

9. Reservoir (Bangunan enyimpanan)

10. Pompa

1. Bangunan Pengumpulan /

Penampungan

Suatu bangunan untuk mengumpulkan air

dari suatu sumber asal air, untuk dapat

dimanfaatkan.

Fungsi menjaga kontinuitas pengaliran.

Pengelolaan bangunan pengumpulan air

secara umum meliputi:

1. Kuantitas

2. Kualitas

2. Bangunan Pengendap Pertama

Fungsi mengendapkan partikel-partikel padat

dari air sungai dengan gaya gravitasi.

Tidak ada pembunuhan zat/bahan kimia.

Penanganan pada sarana ini ditujukan terhadap:

Aliran sungai dijaga supaya aliran air pada sarana

ini laminar (tenang)

Sarana instalasi Untuk menjaga efektivitas ruang

pengendapan dan pencegahan pembusukan lumpur

endapan, maka secara periodik lumpur endapan

harus dikeluarkan.

3. Pembubuhan Koagulan

Koagulan bahan kimia yang dibutuhkan

pada air untuk membantu proses

pengendapan partikel-partikel kolloidal yang

tak dapat mengendap dengan sendirinya

(secara gravitasi).

Fungsi membubuhkan koagulan secara

teratur sesuai dengan kebutuhan (dengan

dosis yang tepat).

Alat pembubuh koagulan:

Secara gravitasi, dimana bahan/zat kimia

(dalam bentuk larutan) mengalir dengan

sendirinya karena gravitasi.

Memakai pompa (dosering pump);

pembubuhan bahan/zat kimia dengan

bantuan pemompaan.

Bahan/zat kimia yang dipergunakan

sebagai koagulan biasanya aluminium

sulfat

4. Bangunan Pengaduk Cepat

Fungsi meratakan bahan/zat kimia

(koagulan) yang ditambahkan agar dapat

bercampur dengan air secara baik,

sempurna dan cepat.

Cara pengadukan:

Alat mekanis: motor dengan alat

pengaduknya

Penerjun air: dengan bantuan udara

bertekanan

Fungsi membentuk padatan yang lebih

besar agar dapat diendapkan dari hasil

reaksi partikel (kolloidal) dengan bahan/zat

koagulan yang dibubuhkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-

bentuk flok :

Kekeruhan

Jenis padatan tersuspensi

pH

Alkalinitas

Koagulan yang dipakai

Lamanya pengadukan

5. Bangunan Pembentuk Flok

6. Bangunan Pengendap Kedua

Fungsi mengendapkan flok yang terbentuk

pada sarana bak pembentuk flok.

Pengendapan terjadi dengan gaya berat flok

sendiri (gravitasi).

Pengadukan dilakukan secara cepat ataupun

lambat yang dikenal dengan nama:.

Accelator Clarifier

Pulsator Clarifier

7. Filtrasi (Bangunan Penyaring)

Proses penjernihan air minum dikenal dua

macam filter:

Saringan pasir lambat (slow sand filter)

Saringan pasir cepat (rapid sand filter)

Berdasarkan bentuk bangunannya saringan

dikenal dua macam:

Saringan yang bangunannya terbuka (gravity filter)

Saringan yang bangunannya tertutup (pressure filter)

8. Bangunan Sterilisasi (Desinfektasi)

Proses desinfektasi proses pemusnahan

bakteri patogen (yang dapat menimbulkan

penyakit) dalam air yang diolah.

Proses desinfektasi dapat dilakukan dengan

beberapa cara pemanasan, penyinaran

ultraviolet, menggunakan senyawa kimia (asam

atau basa, Cu dan perak) ataupun dengan

klorinasi.

Senyawa-senyawa klor yang biasa digunakan:

Gas klor

Senyawa hipoklorit (kalsium hipoklorit atau kaporit)

[Ca(OCl2)]

Sodium klorit [NaClO2]

9. Reservoir (bangunan Penyimpanan)

Air yang telah melewati filter (saringan)

sudah dapat dipakai sebagai bahan baku

air minum. Air tersebut telah bersih dan

bebas dari bakteriologis dan ditampung

pada bak reservoir (tandom) untuk

diteruskan pada konsumen.

10. Pengolahan Air Umpan Ketel (Boiler)

Jika air dikonversi menjadi uap dalam ketel (boiler),

maka padatan tersuspensi dan padatan terlarut

dalam air akan terdeposisi dalam ketel.

Jika senyawa-senyawa ini membentuk endapan

yang melekat pada dinding disebut scales,

sementara yang tidak melekat disebut sludge atau

mud.

Senyawa pembentuk scales atau mud yang

terutama adalah CaCO

3

, CaSO

4

, Mg(OH)

2

dan

SiO

2

. Scales mempunyai konduktivitas termal

rendah yang mengakibatkan transfer panas dalam

ketel menjadi tidak effisien. Akibatnya terjadi

pemborosan dalam penggunaan bahan bakar.

Senyawa lain yang tidak diinginkan ada dalam air

umpan ketel adalah silika, minyak dan gas terlarut.

Dalam hal ini silika akan membentuk endapan

kalsium silika, sodium aluminium silikat atau

endapan silika. Minyak akan terhidrolisa

membentuk asam lemak yang mengakibatkan

terjadinya korosi pada material ketel. Gas terlarut

misalnya O2 akan mengakibatkan korosi pada

dinding permukaan ketel, sementara itu

H2S, SO2 akan merusak material ketel.

Pengolahan air umpan ketel (boiler)

meliputi tahapan-tahapan berikut:

Tahap 1 (pengolahan eksternal) untuk

menghilangkan senyawa-senyawa penyebab

terbentuknya scales (endapan), sludge,

ataupun korosi pada boiler.

Tahap 2 (pengolahan internal)

penambahan senyawa kimia tertentu untuk

menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak

hilang pada tahap 1 atau untuk mengolah air

tambahan akibat penguapan (make up water).

Pengolahan eksternal terdiri dari satu atau

dua proses berikut ini :

1. Proses pelunakan air, meliputi:

- pelunakan dengan zeolit

- proses pertukaran ion

- pelunakan dengan soda atau kapur

atau gabungan soda-kapur

2. Proses penghilangan silika dengan

menambahkan mula-mula MgO atau

Fe

2

(SO

4

)

3

dan NaOH.

3. Proses penghilangan gas-gas terlarut (deaerasi) seperti

O

2

dengan cara:

Menggabungkan efek panas dan tekanan untuk mengurangi

kelarutan O

2

dan

CO2

dalam air.

Penambahan senyawa pereduksi seperti Na

2

SO

3

, N

2

H

4

, dan

lain-lain.

4. Proses pengolahan karbonat

Proses ini dilakukan dengan menggunakan Na

2

CO

3

Reaksi: CO

3

2-

+ H

+

HCO

3

-

HCO

3

-

+ H

+

H

2

O + CO

2

pH air sebaiknya 10 - 11

5. Proses pengolahan pospat

Proses ini dilakukan dengan menggunakan senyawa

Ca

3

(PO

4

)

2

dengan pH air 10 11

Reaksi 3CaSO

4

(s) + 2 PO

4

3-

Ca

3

(PO

4

)

2

(s) + 3 SO

4

2-

Proses Pelunakan Air

Proses pelunakan air proses untuk

menghilangkan garam-garam Ca dan Mg yang

menyebabkan kesadahan air. Air sadah adalah air

yang mengandung ion-ion Ca

2+

dan Mg

2+

Ada dua jenis kesadahan, yaitu:

Kesadahan sementara (temporer) yang disebabkan oleh

ion HCO

3

-

Ca(HCO

3

)

2

CaCO

3

+ H

2

CO

3

H

2

CO

3

H

2

O + CO

2

Kesadahan tetap yang disebabkan oleh ion SO

4

2-

Jenis-jenis proses pelunakan air :

Pelunakan dengan kapur (lime softening)

Reaksi: Ca(HCO

3

)

2

+ Ca(OH)

2

2CaCO

3

+

2H

2

O

Kelemahan proses ini karena waktu kontak

biasanya singkat maka sering masih

ditemukan CaCO

3

dalam air hasil proses

timbul pengendapan (kerak) dalam jaringan

distribusi.

Pencegahan terbentuknya kerak :

Proses Karbonasi

Reaksi: CaCO

3

+ H

2

O + CO

2

Ca(HCO

3

)

2

Penambahan pospat untuk mencegah

pengerakan.

Pelunakan dengan soda (soda softening)

Jumlah soda abu sebanding dengan

kesadahan non-karbonat.

Reaksi: CaSO

4

+ Na

2

CO

3

CaCO

3

+ Na

2

SO

4

- Pelunakan dengan kapur berlebih

kesadahan magnesium karbonat

Reaksi: Mg(HCO

3

)

2

+ Ca(OH)

2

CaCO

3

+

MgCO

3

+ 2H

2

O

pada pH > 11

Reaksi: MgCO

3

+ Ca(OH)

2

Mg(OH)

2

+ CaCO

3

Pelunakan dengan soda kapur berlebih

dihasilkan lumpur dalam jumlah relatif besar

Recovery kapur pembakaran dan

pencelupan kembali dalam air

CaCO

3

CaO + CO

2

CaO + CO

2

Ca(OH)

2

Dasar presipitasi Ca

2+

sebagai CaCO

3

dengan penambahan CO

3

2-

dan OH

-

berlebih

Ca(HCO

3

)

2

+ Ca(OH)

2

2 CaCO

3

+ 2 H

2

O

~ disebut TCH

Mg(HCO

3

)

2

+ 2Ca(OH)

2

2 CaCO

3

+2 H

2

O

+ Mg(OH)

2

~ disebut TMH

TCH : Temporary Calcium Hardness

TMH : Temporary Magnesium Hardness

MgCl

2

+ Ca(OH)

2

Mg(OH)

2

+ CaCl

2

MgSO

4

+ Ca(OH)

2

Mg(OH)

2

+ CaSO

4

~ disebut PMH

PMH : Permanent Magnesium Hardness

CO

2

+ Ca(OH)

2

CaCO

3

+ H

2

O

M SO

4

+ Na

2

CO

3

M CO

3

+ Na

2

SO

4

M Cl

2

+ Na

2

CO

3

M CO

3

+ 2 NaCl

M : Ca atau Mg

Jumlah kapur Ca(OH)

2

dibutuhkan :

= (TCH + 2TMH + PMH)(74/100 + ppmCO

2

)

(74/44) mg/liter

74 : BM Ca(OH)

2

44 : BM CO

2

Kesadahan dinyatakan dalam ppm CaCO

3

Jumlah soda abu Na

2

CO

3

dibutuhkan :

= (PCH + PMH) ( 106/100 ) mg/liter

106 : BM Na

2

CO

3

Contoh soal

1. Hitunglah jumlah alum yang digunakan

(BM = 342) dalam kg/10

6

liter air dengan

dosis 7 mg/liter. Jika air mengandung 2,5

mg/liter alkalinitas bikarbonat, berapa

Ca(OH)

2

dibutuhkan agar terjadi reaksi

sempurna dengan alum ?

Penyelesaian

Untuk 1 liter air dibutuhkan 7x10

-6

kg alum.

Jadi alum perlu = 7 x 10

-6

x 10

6

kg

= 7 kg per 10

6

liter air

a. Al

2

(SO

4

)

3

+ 3 Ca(HCO

3

)

2

2 Al(OH)

3

+ 3 CaSO

4

+ 6 CO

2

1 mol Al

2

(SO

4

)

3

= 6 ekv. HCO

3

-

Jumlah Al

2

(SO

4

)

3

dibutuhkan :

= (2,5 x 342) / (6 x 61) = 2.33 mg/liter

b. Jumlah Al

2

(SO

4

)

3

tersisa setelah bereaksi

dengan alkalinitas bikarbonat = 7 2,33

= 4,67 mg/l

Al

2

(SO

4

)

3

+3Ca(OH)

2

2Al(OH)

3

+ 3CaSO

4

1 mol Al

2

(SO

4

)

3

= 3 mol Ca (OH)

2

Jumlah Ca(OH)

2

perlu untuk bereaksi

dengan 4,67 mg/l Al

2

(SO

4

)

3

:

= (4,67 x 3 x 74) / 342

= 3,05 mg/liter

= 3,05 kg / 10

6

liter

2. Hitunglah jumlah kapur Ca(OH)

2

dan soda

Na

2

CO

3

dibutuhkan untuk melunakkan 1

juta liter air yang mengandung senyawa-

senyawa berikut per liter :

senyawa konsent., mg/l

Ca(HCO

3

)

2

243

Mg(HCO

3

)

2

73

CaSO

4

102

MgCl

2

95

NaCl 500

Penyelesaian :

NaCl tidak menentukan kesadahan air. Mis.

Semua kesadahan dinyatakan dalam mg/l

CaCO

3

. Maka

Kapur perlu = (TCH + 2 TMH + PMH) 0,74

Soda perlu = (PCH + PMH) 1,06

TCH = 243 x 100/162 = 150 mg/l

TMH = 73 x 100/146 = 50 mg/l

PMH = 95 x 100/95 = 100 mg/l

PCH = 102 x 100/136 = 75 mg/l

Terlihat CH = 200 mg/l dan NCH = 175 mg/l

Kapur perlu/liter = (150 + 100 + 100) 0,74

= 259 mg

Untuk 10

6

liter, kapur perlu = 259x10

-3

x10

6

= 259 kg

Soda perlu /liter = (100 + 75) 1,06

= 185,5 mg/l

Untuk 10

6

liter, soda perlu = 185,5x10

-3

x10

6

= 185,5 kg

5. Pelunakan dengan pertukaran ion

(Ion Exchange process)

Tidak menghasilkan lumpur seperti proses

pelunakan

Jika kapasitas penukar ion telah

terlampaui, penukar ion harus

diregenerasi

Penggunaan umum : pelunakan air atau

demineralisasi air untuk ketel uap.

Contoh : zeolit (senyawa kompleks

sodium-alumino-silikat)

Zeolit ~ Na

2

x

Ca

2+

Ca

2+

+ Na

2

X X + 2 Na

+

Mg

2+

Mg

2

+

Air Air olahan

Regenerasi:

Ca

2+

Ca

2+

X + 2NaCl Na

2

X + Cl

2

Mg

2+

Mg

2+

Air Limbah cair

Zeolit alami : siklus natrium mempunyai

kapasitas penukar ion 200 grek / m

3

dengan kebutuhan bahan regenerasi 5

grek / grek yang ditukar.

Resin sintetis :

- siklus natrium kapasitas penukar ion

2x lebih besar, tetapi regeneran 1/2x le

bih sedikit. Harga jauh lebih mahal.

Ca

2+

Ca

Mg

2+

+ H

2

Z Mg Z + 2 H

+

2Na

2+

2Na

Regenerasi:

Ca

2+

Ca

2+

Mg Z + 2H

+

H

2

Z + Mg

2+

2Na 2 Na

Air

Penukar kation siklus hidrogen untuk proses

demineralisasi air

Penukar anion ROH R = radikal senyawa organik

HNO

3

NO

3

H

2

SO

4

SO

4

HCl + ROH Cl + H

2

O

H

2

SiO

3

SiO

3

H

2

CO

3

CO

3

Regenerasi basa kuat

NO

3

NO

3

SO

4

SO

4

Cl + NaOH ROH + Na Cl

SiO

3

SiO

3

CO

3

CO

3

R

Kinerja penukar anion : kapasitas

pertukaran 800 grek / m

3

, kebutuhan

regeneran 6 grek / grek yang ditukar.

Senyawa-senyawa pengganggu proses :

1. Materi tersuspensi menutupi

permukaan media penukar ion

2. Material organik mengakibatkan

pengotoran penukar ion

Derajat kesadahan air berdasarkan kandungan

kalsium karbonat

Derajat

kesadahan

CaCO

3

(ppm) Ion Ca

2-

(ppm)

Lunak

Agak sadah

Sadah

Sangat sadah

< 50

50 100

100 -200

> 200

< 2.9

2.9 5.9

5.9 11.9

> 11.9

< PP no. 82 thn 2001 >

Pencemaran air masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, enersi

dan atau komponen lain ke dalam air oleh

kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun

sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan air tidak dapat berfungsi

sesuai dengan peruntukkannya.

PENCEMARAN AIR DAN

LIMBAH INDUSTRI

Unsur-unsur pencemar :

unsur non-konservatif yaitu unsur yang

dapat diuraikan oleh mikroorganisme,

misalnya senyawa organik.

unsur konservatif yaitu unsur yang tidak

dapat diuraikan oleh mikroorganisme,

misalnya senyawa anorganik.

buangan termal (panas), radioaktif

ataupun mikroorganisme.

Proses biodegradasi yaitu proses penguraian

senyawa kimia di dalam suatu badan air oleh

mikroorganisme menjadi senyawa lain yang lebih

sederhana.

Biodegradasi tingkat awal penguraian suatu

senyawa kimia menjadi senyawa yang berbeda

dengan senyawa mula-mula.

Biodegradasi yang dapat diterima lingkungan

penguraian suatu senyawa kimia menjadi senyawa

yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

Biodegradasi ultimasi penguraian suatu senyawa

kimia menjadi senyawa yang sederhana, misalnya

H

2

O, CO

2

, NH

3

, dan lain-lain.

Beberapa istilah dalam penguraian

senyawa pencemar

BOD (Biochemical Oxygen Demand)

angka yang menyatakan jumlah oksigen

terlarut yang dibutuhkan untuk menguraikan

senyawa kimia organik oleh mikroorganisme.

Dilakukan dengan menginkubasi sampel

pada 20

o

C

Dikenal BOD

5

dan BOD

ultimasi

COD (Chemical Oxygen Demand)

angka yang menyatakan jumlah oksigen

terlarut yang dibutuhkan untuk

menguraikan senyawa kimia organik

dengan menggunakan bahan kimia seperti

KMnO

4

.

Nilai COD > nilai BOD

Proses eutrofikasi yaitu proses

pertumbuhan besar-besaran dari tanaman

air (eceng gondok, plankton) karena

adanya nutrisi tanaman dalam jumlah

berlebihan seperti ion fosfat dan ion nitrat.

Keseimbangan Oksigen terlarut (O2) badan air

keseimbangan proses deoksigenasi dengan

proses reoksigenasi di badan air.

Proses deoksigenasi proses penggunaan

oksigen, misalnya untuk pernafasan, dan

penguraian senyawa kimia.

Proses reoksigenasi proses penambahan

oksigen dari atmosfir atau secara buatan

melalui permukaan badan air.

Kurva O2-sag (lendutan O2)

Persamaan Streeter-Phelps

Proses deoksigenasi : - dL = K

1

L

dt

Proses reoksigenasi : - dD = K

2

D

dt

Dimana:

L = nilai BOD badan air

D = Cs C

Cs = konsentrasi O2 terlarut jenuh

C = konsentrasi O2 terlarut pada waktu tertentu

Integrasi : L = Lo e

K1t

D = Do

e-K2t

Kombinasi kedua proses :

t K

o

t K t K

o

e D e e

K K

L K

D

2 2 1

) (

1 2

1

+

=

limbah cair

Q

2

, C

2

, T

2

__________________________________

Q

1

, C

1

, T

1

Q

3

, C

3

, T

3

sungai

__________________________________

Dimana Q = debit

C = konsentrasi

T = temperatur

Dari neraca massa : Q

3

= Q

1

+ Q

2

Q

3

. C

3

= Q

1

. C

1

+ Q

2

. C

2

Apabila digabung C

3

= Q

1

C

1

+ Q

2

C

2

Q

1

+ Q

2

=================

Analog : T3 = Q

1

T

1

+ Q

2

T

2

Q

1

+ Q

2

================

Apabila digabung C

3

= Q

1

C

1

+ Q

2

C

2

Q

1

+ Q

2

=================

Analog : T

3

= Q

1

T

1

+ Q

2

T

2

Q

1

+ Q

2

================

Contoh Soal

Suatu sungai dengan debit = 2,8 m

3

/dtk, BOD

5

= 4mg/lt,

O

2

terlarut = 8,2 mg/lt dan temperatur = 17

o

C. Pada

tempat tertentu dibuang limbah cair ke sungai tersebut

dengan debit sebesar = 560 lt/dtk, BOD

5

= 50 mg/lt,

O

2

terlarut = 3 mg/lt dan temperatur 23

o

C. Apabila

kecepatan linear air sungai sesudah terjadi

pencampuran sebesar = 0,18 m/dtk, tentukanlah:

a. Debit, BOD

5

, O

2

terlarut dan temperatur air sungai

sesudah pencampuran.

b. Apabila waktu yang perlu agar O

2

terlarut mencapai

minimum selama 1,8 hari, tentukanlah jarak yang

ditempuh.

c. Tentukanlah nilai O

2

terlarut minimum

Diketahui:

Konst.pr.deoksigenasi K

1

= 0,1 x 1,047

(t-20)

hari

-1

= 0,10 (1,047

)(t-20)

Konst.pr.reoksigenasi K

2

= 0,31 x 1,022

(t-20)

hari

-1

= 0,31 (1,022

)(t-20)

Konst.pr.penghilangan BOD k = 0,1 x 1,047

(t-20)

hari

-1

= 0,10 (1,047)

(t-20)

Kand.O

2

terlarut jenuh pada 18

o

C =9 ,5 mg/lt

Penyelesaian:

Sesudah pencampuran:

BOD

5

= 2,8x4+0,56x50 = 11,7 mg/lt

2,8+0,56

DO = 2,8x8,2+0,56x3 = 7,3 mg/lt

2,8+0,56

T = 2,8x17+0,56x23 = 18

o

C

2,8+0,56

b. Waktu yang perlu agar DO min = 1,8 hari

Jadi jarak yang ditempuh:

18 hari x 0,18 m/detik x 86400 detik/hari = 28 km

c. Defisit DO pada saat DOmin Gunakan persamaan

Streeter & Phelps:

atau

t K

o

t K t K o

e D e e

K K

L K

D

2 2 1

) (

1 2

1

+

=

t K

o

t K t K o

D

K K

L K

D

2 2 1

10 ) 10 10 (

1 2

1

+

=

K

1

= 0,10x1,047

(t-20)

= 0,10x1,047

(18-20)

= 0,09 hari

-1

K

2

= 0,31x1,022

(t-20)

= 0,31x1,022

(18-20)

= 0,30 hari

-1

) 10 1 (

5

Kt

BOD

ltr mg L

x

o

/ 1 , 17

) 10 1 (

7 , 11

5 10 , 0

=

=

Lo = BODultimasi =

K = 0,01x1,047

(t-20)

= 0,10 x 1,047

(20-20)

= 0,10

Jadi:

DO jenuh pada 18

o

C = 9,5 mg/lt (dari tabel)

Jadi Defisit DO mula-mula : DO = (9,5-7,3) mg/lt

= 2,2 mg/lt

Defisit DO pada saat minimum:

= 0,09x17,1 (10

(-0,09x1,8)

-10

(-0,30x1,8)

)+2,2x10

-0,3x1,8

0,30-0,09

= 3,6 mg/lt

Jadi DO

minimum

= (9,5-3,6) mg/lt = 5,9 mg/lt

t K

o

t K t K o

D

K K

L K

D DO

2 2 1

10 ) 10 10 (

1 2

1

min

+

= =

Kecepatan reaksi penghilangan BOD

(Biochemical Oxygen Demand)

Reaksi penghilangan BOD reaksi orde satu

yang secara matematis dapat dinyatakan

sebagai berikut:

dL / dt = k L

dimana L = jumlah BOD tersisa

k = konstanta

Jika diintegralkan diperoleh :

L = Lo e

-kt

dimana Lo = BOD ultimasi

Jika y = Lo L,

maka y = Lo (1 e

-kt

)

Berdasarkan sumbernya:

Limbah domestik

Limbah industri

Berdasarkan fasanya :

Limbah cair

Limbah padat

Limbah gas

Klasifikasi Limbah

Kontaminan penting dalam limbah cair

Kontaminan Sumber Akibat

Padatan tersuspensi - Penggunaan domestik

- Limbah industri

- Erosi

- Deposit

- Kondisi anaerobik

Senyawa kimia

terbiodegradasi

- Limbah domestik dan

industri

- Defisit O

2

terlarut

Mikroorganisme patogen - Limbah domestik - Penyebaran penyakit

Senyawa nutrisi - Limbah domestik dan

industri

- Eutrofikasi

Senyawa organik refraktori - Limbah industri - Rasa, bau, karsiogenik

Logam berat - Limbah industri,

pertambangan, dll

- Toksik

Padatan anorganik terlarut - Limbah domestik dan

industri

- Berpengaruh pada

penggunaan kembali

Limbah Industri

Limbah industri hasil samping dari kegiatan suatu

industri, yang dibuang ke lingkungan karena sulit

diproses, ataupun jika diproses kembali maka biaya

operasionalnya menjadi tidak ekonomis.

Proses Pembentukan Limbah adalah sebagai berikut;

Bahan baku primer

Bahan baku sekunder

Proses

Produksi

Produk

Limbah Pengguna

Upaya pengelolaan limbah

Reduksi pada

sumbernya

Pemanfaatan limbah:

- Penggunaan kembali (Re-use)

- Daur ulang (Recycle)

- Perolehan kembali (Recovery)

Pengolahan

Limbah

Pembuangan limbah sisa

pengolahan limbah

Minimasi

limbah

Reduksi limbah pada sumbernya

meliputi:

House Keeping yang baik

Segregasi aliran limbah

Preventive Maintenance yang terjadwal

Pengolahan bahan

Pengaturan kondisi proses dan operasi

Modifikasi proses dan alat

Modifikasi/substansi penggunaan bahan

Penggunaan teknologi bersih

Pemanfaatan Limbah meliputi:

Penggunaan kembali untuk keperluan yang

sama tanpa mengalami proses pengolahan

Daur ulang menghasilkan suatu produk

setelah melalui proses pengolahan fisik.

Perolehan kembali mengambil kembali

komponen yang terkandung dalam limbah

melalui proses tertentu.

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN

DASAR-DASAR PENGOLAHANNYA

Limbah cair limbah berfasa cair, yang

umumnya berasal dari rumah tangga (domestik),

industri dan dari rembesan.

Jumlah rata-rata aliran limbah cair yang berasal

dari industri tergantung dari:

Jenisnya

besar kecilnya

pengawasan prosesnya

tingkat penggunaan air

dan tingkat pengolahan limbah cair yang ada.

Gambaran susunan bahan yang terkandung

dalam limbah cair

Padatan

(0,1%)

Senyawa

Organik

Kerikil,

pasir, dll

Limbah

Cair

Cairan

99,9%

Satuan Operasi, Satuan Proses, dan

Sistem untuk Pengolahan Limbah Cair

No Pencemar Unit Operasi, unit proses, atau sistem pengolahan

1 Padatan tersuspensi Sedimentasi

Screening dan Comminution

Penyaringan

Penambahan bahan kimia polimer

Koagulasi

Sistem pengolahan tanah

2 Bahan organik teruraikan Variasi lumpur aktif

Fixed film: trickling filter

Fixed film: rotating biological cantactora

Variasi kolam oksidasi

Saringan pasir berselang-selang

Sistem pengolahan tanah

Sistem fisika-kimia

3 Organisme penyakit Klorinasi

Hipoklorinasi

Ozonisasi

Sistem pengolahan tanah

4 Nutrisi Variasi pertumbuhan tersuspensi bakteri nitrifikasi

dan denitrifikasi

Variasi fixed film nitrifikasi dan denitrifikasi

Ammonia stripping

Penukar ion

Klorinasi pada titik pecah (break point chlorination)

Sistem pengolahan tanah

5 Pospor Penambahan garam logam

Pengendapan/koagulasi dengan C

n

O

Penghilangan secara kimia-biologi

Sistem pengolahan tanah

6 Padatan organik

teruraikan

Adsorpsi karbon

Ozonisasi tertier

Sistem pengolahan tanah

7 Logam berat Pengendapan secara kimia

Penukar ion

Sistem pengolahan tanah

8 Padatan anorganik

terlarut

Penukar ion

Osmosis balik

Elektrodialisa

Penyebaran senyawa organik dalam limbah

cair

Limbah cair

Padatan

tersuspensi

volatile

Kolloidal

Seny. Organik

terlarut

terdegradasi tidak

terdegradasi

Dapat diserap Tidak dapat

diserap

terdegradasi

Tidak

terdegradasi

Contoh Perhitungan

Suatu limbah cair mengandung 150 mg/l etilen glikol

C

2

H

6

O

2

dan 100 mg/l phenol C

6

H

6

O

Tentukan COD dan TOC

Tentukan COD pada BOD

5

Penyelesaian:

a. Etilen glikol

Reaksi: C

2

H

6

O

2

+ 2,5 O

2

2 CO

2

+ 3 H

2

O

l mg l mg x TOC

l mg l mg x COD

/ 58 / 150

62

24

/ 194 / 150

62

) 32 ( 5 , 2

= =

= =

Phenol

Reaksi: C

6

H

6

O + 7 O

2

6CO

2

+ 3 H

2

O

l mg l mg total TOC

l ml l mg total COD

maka

l mg l mg x TOC

l mg l mg x COD

/ 135 / ) 77 58 (

/ 432 / ) 238 194 (

/ 77 / 100

94

72

/ 238 / 100

94

) 32 ( 7

= + =

= + =

= =

= =

b. Jika sesudah pengolahan, nilai BOD

5

= 25

mg/l, tentukanlah besarnya COD.

Diketahui: k

10

= 0,1 / hari

COD = BOD

ultimasi

/ 0,92

Maka:

l mg

l mg

COD

maka

l mg BOD

BOD

l mg

BOD

BOD

ult

x

ult ult

/ 39

92 , 0

/ 36

:

/ 36

) 10 1 (

/ 25

) 1 , 0 5 (

5

= =

=

= =

Evaluasi Limbah Cair

No Parameter Penyimpanan atau Pengawetan Lama

Penyimpanan

1 Keasaman-kebasaan Pendingin pada 4

o

C 24 jam

2 BOD Pendingin pada 4

o

C 6 jam

3 Kalsium Tidak perlu -

4 COD 2 ml H

2

SO

4

/l sampel 7 hari

5 Klorida Tidak ada -

6 Warna Pendingin pada 4

o

C 24 jam

7 Oksigen terlarut Diukur ditempat -

8 Flourida Tidak ada -

9 Kesadahan Tidak ada -

10 Total logam 5 ml HNO

3

/l sampel 6 bulan

11 Nitrogen, amonia 40 mg HgCl

2

/l sampel pada 4

o

C 7 hari

12 Nitrogen,kyeldahl 40 mg HgCl

2

/l sampel pada 4

o

C Tidak stabil

13 Lemak dan minyak 2 ml H

2

SO

4

/l sampel pada 4

o

C 24 jam

14 Karbon organik 2 ml H

2

SO

4

/l sampel (pH=2) 7 hari

15 pH Diukur ditempat -

16 Fenol 1 gr CuSO

4

+ H

3

PO

4

hingga pH 4 24 jam

17 Pospor 40 mg HgCl

2

/l sampel pada 4

o

C 7 hari

18 Padatan Tidak ada -

19 Daya hantar listrik Tidak ada -

20 Sulfat Pendingin pada 4

o

C 7 hari

21 Sulfida 2 ml Zn-asetat/lsampel 7 hari

22 Bau Pendinginan pada 4

o

C 24 jam

23 Kekeruhan Tidak ada -

Metoda Pengolahan Limbah Cair

Tujuan pengolahan limbah cair:

Menghilangkan bahan tersuspensi dan terapung.

Menguraikan senyawa organik yang dapat terurai.

Meningkatkan tentang arti dampak buangan limbah yang

tidak diolah atau sebagian diolah terhadap lingkungan air.

Meningkatkan pengetahuan dan pemikiran terhadap efek

jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh komponen

ntu dalam limbah yang dibuang ke badan air.

Meningkatkan kepedulian nasional untuk perlindungan

lingkungan

Meningkatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

terutama ilmu kimia, biokimia, dan mikrobiologi.

Melestarikan sumber daya alam.

Mengembangkan berbagai metoda yang sesuai untuk

pengolahan limbah.

Dalam merancang suatu unit pengolah limbah,

langkah penting yang harus dilakukan:

Menentukan sifat limbah dan fluktuasinya.

Memilih periode rancangan proses.

Menetapkan kualitas hasil yang diinginkan.

Menentukan konstanta kinetik dan daya olah.

Memilih reaktor yang sesuai.

Memilih lokasi yang sesuai.

Memastikan tersedianya peralatan yang

diinginkan dan tenaga kerja.

Proses pengolahan limbah cair dapat pula

digolongkan dalam beberapa tahap

perlakuan, yaitu:

Pra-perlakuan (pre-treatment)

Perlakuan pertama (primary treatment)

Perlakuan kedua (secondary treatment)

Perlakuan ketiga (tertiary treatment)

Bahan pencemar dalam limbah cair dapat

dikurangi atau dihilangkan melalui tiga

perlakuan, yaitu:

Perlakuan/pengolahan secara fisika (satuan

operasi secara fisik)

Perlakuan/pengolahan secara kimia (satuan

proses secara kimia)

Perlakuan/pengolahan secara biologi (satuan

proses secara biologi)

Pengolahan secara Fisika (Satuan

Operasi secara Fisik)

Dua prinsip utama yang dapat dipakai

untuk pemisahan partikel-partikel padat

dari air, yaitu:

Screening (penapisan), penyaringan

pemanfaatan gravitasi misalnya

pengendapan, pengapungan (floatasi), dan

sentrifuge.

Penapisan

Fungsi memisahkan potongan-potongan kayu,

plastik, dan bahan yang berukuran besar lainnya.

Alat penapis berupa kisi-kisi yang lurus atau bengkok

dan dipasang dengan sudut kemiringan antara 75-90

derajat. Keefektifannya tergantung pada jarak diantara

kisi-kisi.

Beberapa contoh penapis, yaitu:

Hand-Cleaned Bar Screen (Kisi penapis yang dapat

dibersihkan dengan tangan)

Penapis bengkok

Penapis lurus, berfungsi otomatik

Basket screen (penapis keranjang)

Grit Chambers

Tujuan:

Menghilangkan bau kerikil, pasir, dan

partikel-partikel lain yang mungkin

mengakibatkan penyumbatan dalam pipa.

Mencegah pompa dan alat-alat istilah yang

dipakai untuk menghilangkan atau membuang

bahan padat dengan ukuran partikel lebih

kecil hingga 0,2 atau 0,1 mm.

Saringan (Strainers)

Kecepatan pengendapan partikel dinyatakan berdasarkan

hukum Stokes sebagai berikut:

Dimana, Vs : kecepatan pengendapan

g : percepatan gravitasi

: densitas partikel

s : densitas fluida tersuspensi

D : diameter

: viskositas molekuler fluida tersuspensi

Persamaan di atas berlaku apabila bilangan Reynold partikel

(Re) lebih kecil dari 2. Bilangan Reynold didefinisikan

sebagai:

18

) (

2

d g

V

s

s

=

d V

R

s

s

=

batas kecepatan pengendapan minimum adalah:

dimana, D : kedalaman tangki

t : waktu tinggal hidraulis rata-rata

Dalam aliran kontinyu, waktu tinggal ini dirumuskan sebagai berikut:

dimana, AD : volume tangki = V

A : luas permukaan tangki

Q ; denit aliran

Dari kedua persamaan tersebut diatas dapat dirumuskan:

Bentuk Q/A ini disebut sebagai laju aliran atas (over flow rate)

t

D

V

s

=

Q

AD

V

s

=

A

Q

V

s

=

Contoh Soal

Tangki pengendapan sirkuler dengan waktu

tinggal 4 jam dan kecepatan overflow

maksimum sebesar 20 m

3

/m

2

.hari. tentukan

diameter tangki dan kedalaman air dalam tangki

jika kecepatan alir rata-rata air ke dalam tangki

sebesar 6 Ml/hari.

Penyelesaian

V = Q x TD

= 6 Ml/hari x 1/24 x 4

(1 Ml = 10

6

l = 10

3

m

3

)

Q = 6 ml/hari

= 6 x 10

3

/hari

A

Q

V

o

=

2

2 3

3 3

300

/ 20

/ 10 6

m

hari m m

hari m x

A

Q

A

o

= = =

2

4

D A

H

=

m

x A

D 60

14 , 3

300 4 4

~ =

H

=

Kedalaman air dalam tangki =

m

m

m

A

V

33 , 3

300

10

3

3 3

= =

Pengolahan Tahap Pertama (Pengolahan

secara Kimia)

Keuntungan pengolahan secara kimia adalah:

Pembersihan bahan pencemar hampir sempurna

dan bahan pencemar anorganik dapat diperoleh

kembali.

Bahan pencemar beracun yang dapat menghalangi

atau menghentikan proses pengolahan secara

biologi berikutnya tidak ada.

Pengolahan secara biologi sangat peka terhadap

perubahan konsentrasi. Oleh karena itu

memerlukan waktu penyesuaian yang lama,

sedangkan proses kimia tidak.

Kelemahannya:

Meningkatkan kandungan garam logam menambah

jumlah lumpur.

Metoda-metoda pada proses pengolahan limbah

cair secara kimia:

Penetralan bahan buangan yang bersifat asam atau

alkali.

Pemisahan bahan organik terlarut sebagai koloidal

Pembersihan bahan organik terlarut sebagai koloidal

Pembersihan sisa-sisa minyak dan lemak

Pengapungan dan penyaringan

Pengoksidasian bahan-bahan beracun atau bahan

tak teruraikan

Netralisasi

Proses netralisasi yang umum dipakai

adalah:

Netralisasi asam dengan alkali atau

sebaliknya

Penambahan bahan kimia

Penyaringan melalui bahan netral misalnya

kalsium karbonat (CaCO

3

)

Kemungkinan netralisasi dari aliran

tergantung pada proses produksi yang

dipakai. Jenis netralisasi ini sangat umum

dalam pengolahan yang diikuti penukar

ion.

Netralisasi buangan limbah cair dapat dilakukan

dengan:

penambahan Ca(OH)2 (kalsium hidroksida),

NaOH (natrium hidroksida),

CaCO

3

(kalsium karbonat), atau

Na

2

CO

3

(natrium karbonat),

Proses netralisasi dipengaruhi oleh

bahan bahan kimia yang akan dinetralkan,

jumlah limbah cair, dan

keadaan setempat

Pengendapan dengan penambahan bahan

kimia

Dalam pengolahan limbah cair industri

proses pengendapan dilakukan untuk:

menghilangkan logam berat beracun

menghilangkan sulfat

menghilangkan fluorida

menghilangkan pospat

Proses pengendapan ini dapat dijelaskan dengan

persamaan kimia sebagai berikut:

CuCl2 + NaOH Cu(OH)2 + 2 NaCl

Cd(NO3)2 + Ca(OH)2 Cd(OH)2 + Ca(NO3)2

NiCl2 + NaOH Ni(OH)2 + s NaCl

Fe2(SO4)2 + 3Ca(OH)2 2Fe(OH)3 + 3CaSO4

coklat putih

2NaF + Ca(OH)2 CaF2 + 2 NaOH

Bahan-bahan pembentuk kompleks seperti NTA

(nitrilo triacetic acid) atau EDTA (ethylene

diamine tetra acetic acid)

Tidak membentuk endapan dengan logam-logam

berat, tetapi membentuk senyawa kompleks.

Untuk proses penguraian dapat ditambahkan

garam-garam besi dan polimer tertentu, ataupun

senyawa yang mengandung gugus sulfida

(dengan berat molekul 60.000-100.000) yang

menghasilkan endapan dengan sifat-sifat

flokulasi yang baik bila bereaksi dengan logam

berat.

Endapan sulfat dalam limbah cair

Dengan konsentrasi sulfat yang tinggi

mengakibatkan pengkaratan pada bahan pipa

dan tangki.

Konsentrasi sulfat sebesar lebih kurang 2.500

mg/l diperoleh dengan penambahan kalsium

hidroksida. Selanjutnya, ditambahkan pula

kalsium aluminat agar konsentrasi sulfat turun

menjadi 50 mg/l.

Pengendapan fluorida

Pengendapan fluorida dengan menggunakan kalsium

hidroksida menghasilkan konsentrasi fluorida dalam

limbah cair hingga 30-40 mg/l. Penambahan kalsium

aluminat dimaksudkan untuk menurunkan konsentrasi

fluorida yang tersisa sebesar di bawah 3 mg/l.

Pengendapan posfat

Pengendapan pospat terutama dalam pengolahan

limbah cair bertujuan untuk mengurangi eutrofikasi air

permukaan. Pengurangan atau penghilangan pospat

dari limbah cair penduduk dapat dilakukan dengan

metoda yang berbeda-beda misalnya penambahan

kalsium hidroksida, garam besi, dan aluminium.

Koagulasi dan Flokulasi

Tujuan untuk mengubah bahan

pencemar dalam bentuk tersuspensi dan

koloid yang relatif halus menjadi bentuk

yang lebih besar dengan cara

penggabungan. Dengan demikian akan

mudah mengendap yang selanjutnya

dipisahkan dari limbah mudah cair.

Tahapan proses:

1. Penambahan koagulan atau flokulan

yang cepat bercampur ke dalam limbah

cair

2. Penghilangan sistem kestabilan koloid

3. Penggabungan partikel-partikel yang

tidak stabil, membentuk mikroflok

4. Penggabungan mikroflok yang kemudian

mengendap, lalu di saring atau

diapungkan.

Untuk menghasilkan kestabilan koloid

dilakukan dengan penambahan bahan kimia

yang bekerja dengan mekanisme pengikatan

atau penyerapan (adsorpsi) untuk mengurangi

gaya tolak menolak antar partikel, misalnya

muatan listrik atau sifat hidrofilik partikel koloid

(partikel koloid dalam limbah cair umumnya

bermuatan negatif).

Selanjutnya, penggabungan partikel koloid

bermuatan netral sebagai hasil dari bermacam-

macam gaya tarik menarik yang bekerja di luar

partikel.

Pengolahan tahap Kedua (Pengolahan

biologis)

Substrat

dalam

limbah

cair

O

2

mikroorganisme

Limbah

cair

olahan

Mikroorganisme

baru

+ +

Kec. pertumbuhan mikroorganisme :

dx / dt = y (dSr / dt)

Dimana X : massa padatan mikroorganisme

(MLVSS)

Sr: massa substrat terlarut BOD

t : waktu

y : koeffisien hasil

Untuk waktu tinggal relatif lama :

(dx / dt)

net

= y (dSr / dt) Kd.x

Dimana

Kd : konst. kec. penguraian senyawa

organik dalam sel

Waktu tinggal hidraulis :

t = V / Q

Dimana t : waktu tinggal hidraulis

V: volume

Q: debit alir

Umur sludge :

t

c =

massa pdtan dlm sistem per massa

pdtan keluar sistem / hari

t

c

= (x.V) / (x

.Q)

Contoh soal :

Pada suatu sistem pengolahan limbah cair

secara biologis, konsentrasi BOD

diturunkan dari 250 mg/l menjadi 30 mg/l.

Debit alir limbah = 4000 m

3

/hari, volume

reaktor = 700 m

3

dan MLVSS = 3000 mg/l.

Asumsi : y = 0,5

Kd= 0,09 hari

-1

Rasio F / M yaitu menyatakan kecepatan

penghilangan substrat per satuan padatan

dalam sistem :

F / M = (S

0

S) / x.t

Dimana S

0

: jumlah substrat awal

Penyelesaian :

Substrat hilang

= (250 30)mg/l . 4000 m

3

/hari. 10

3

/10

6

= 880 kg / hari

MLVSS = 3000 mg/l. 700 m

3

. 10

3

/10

6

= 2100 kg

Padatan dihasilkan per hari net

= y (substrat hilang) Kd.x

= 0,5. 880 kg/hari 0,09 hari

-1

. 2100 kg

= 251 kg

Umur sludge = 2100 kg / (251 kg/hari)

= 8,36 hari

Waktu tinggal hidraulis

= (700 m

3

.24 jam/hari) / (4000 m

3

/hari)

= 4,2 jam

F / M = (880 kg/hari) / 2100 kg

= 0,42 kg/hari per kg padatan

Estimasi BOD effluent :

BOD effluent total =

BOD terlarut + BOD yg keluar dlm effluent

BOD terlarut : diestimasikan dari persamaan

penghilangan substrat

Metoda pengolahan biologis :

1. sistem pertumbuhan tersuspensi :

- lumpur aktif dan modifikasinya

- aerated lagoon

- waste stabilization ponds

2. sistem pertumbuhan melekat

- trickling filter

- rotating disc

- submerged media beds

Limbah mentah

Q

(Q + Q

r

) Limbah olahan

Sludge yang diresirkulasi dibuang

Q

r

Proses Pengolahan dengan Lumpur Aktif

(Activated Sludge Process)

Aerator

Sludge

T.S = Tangki sedimentasi

T.S I

T.S II

Ciri ciri :

- alat utama : aerator

- lahan yang diperlukan relatif tidak besar

- waktu reaksi relatif singkat

- biaya operasional cukup mahal

Rasio F / M = (Q.BOD) / (V.MLSS)

Dimana Q : debit, m

3

/hari

BOD : mg/l

V : volume tangki, m

3

MLSS : mg/l

Umur sludge (waktu tinggal sel) :

t

c

= (MLSS.V) / (SS

e

.Q

e

+ SS

w

.Q

w

)

Dimana SS

e

: padatan tersuspensi dlm effluent

SS

w

: padatan tersuspensi dalam sludge

Q

e

: debit effluent

Q

w

: debit sludge

Sludge Volume Index (SVI) :

SVI = (V. 1000) / MLSS

Dimana V : volume padatan mengendap

dalam kolom 1 liter setelah 30

menit

SVI : baik, jika bernilai 50 150 mg/l

Debit sludge yang diresirkulasi :

Q

r

/ (Q + Q

r

) = V / 1000

Q

r

= (V.Q

) / (1000 V)

Dimana V : volume padatan yang meng -

endap

Padatan tersuspensi dalam sludge

yang diresirkulasi :

SS

r

= (10

6

) / SVI

SS

r

= {MLSS(Q + Q

r

)} / Q

r

Asumsi :

tidak ada kehilangan padatan tersuspensi

dalam effluent

Contoh soal:

1.Konsentrasi MLSS dalam tangki aerasi =

2400 mg/l. Volume sludge setelah 30

menit dalam kolom silinder 1 liter = 220 ml.

a. SVI = (220 ml/l. 1000) / 2400 mg/l

= 92 ml/gr baik

b. Q

r

/Q = 220 Q / {Q(1000 220)}

= 0,28

c. SS

r

= 10

6

/92

= 11000 mg/l

2. Laju alir limbah cair = 29000 m

3

/hari

Volume aerator = 8500 m

3

Influent : - padatan total = 599 mg/l

- pdtan tersuspensi= 120mg/l

- BOD = 173 mg/l

Effluent : - padatan total = 499 mg/l

- pdtan tersuspensi= 22 mg/l

- BOD = 20 mg/l

MLSS = 2500 mg/l

Laju alir resirkulasi sludge = 10000 m

3

/hari

Jumlah sludge = 200 m

3

/hari

Pdtan tersuspensi dlm sludge= 9800 mg/l

A. Waktu tinggal dalam tangki aerasi

= 8500 m

3

/(2900 m

3

/hari) x 24 jam/hari

= 7 jam

B. Beban BOD

= (173 mg/l x 29000 m

3

/hari) / 8500 m

3

= 590,24 gr/(m

3

.hari)

C. F/M = (29000 m

3

/hr.173 mg/l)/(8500 m

3

.

2500 mg/l)

= 0,24 (gr BOD / hari) / gr MLSS

D. Effisiensi penghilangan padatan total

= {(599 497) / 599 } x 100 %

= 17,03 %

E. Eff. penghilangan pdtan tersuspensi

= {(120 22) / 120} x 100 %

= 81,07 %

F. Effisiensi penghilangan BOD

= {(173 20) / 173 } x 100 %

= 88,44 %

G. Padatan tersuspensi dalam sludge

= (9800 mg/l x 200 m

3

/hari) / 1000

= 1960 kg / hari

H. Padatan tersuspensi dalam effluent

= (22 mg/l x 29000 m

3

/hari) / 1000

= 638 kg / hari

I. Umur sludge

= {(2500 mg/l x 8500 m

3

)/(638 kg/hari +

1960 kg/hari)} x 10

-3

= 8,2 hari

J. Laju resirkulasi sludge (%)

={(10.000m

3

/hari)/(29.000m

3

/hari)}100%

= 34,48 %

Proses Aerasi

Aerasi Proses perpindahan massa gas

cairan dimana gaya gerak pada

fasa gas adalah tekanan parsial

gas (P

g

) dan pada fasa cair

adalah gradien konsentrasi (C

s

C)

Perpindahan massa per satuan waktu

= k

L

. a (C

s

C)

Dimana k

L

: koeffisien film cairan

a : luas antar muka perpindahan

per satuan volume

= (luas permk. A) / (volume V)

Faktor - faktor yang mempengaruhi perpindahan O

2

:

- temperatur

- konsentrasi O

2

terlarut

- karakteristik aerator

Fungsi aerator : - input O

2

- pencampuran

Jumlah O

2

yang ditransfer di lapangan dipengaruhi

oleh :

- rasio konsentrasi O

2

jenuh dalam limbah cair

dengan

konsentrasi O

2

jenuh air distilasi

- rasio laju perpindahan O

2

dalam limbah cair

dengan laju perpindahan O

2

dalam air leiding

- ketinggian lokasi

- temperatur

Konsentrasi O

2

jenuh rata-rata :

C

s,m

= C

s

x 0,5 {(P

b

/ P

a

) + (O

t

/ BM O

2

)}

Dimana

P

a

: tekanan atmosfir

P

b

: tekanan absolut pada kedalaman tertentu

O

t

: % konsent . O

2

dlm udara keluar

Didefenisikan :

o = (C

s

limbah cair) / (C

s

air leiding)

| = (k

La

limbah cair) / (k

La

air)

Contoh soal :

Pada proses transfer O

2

(aerasi) diperoleh data

unit diffusi sbb:

Laju alir udara = 25 ft

3

/ menit

Volume = 1000 ft

3

Temperatur = 54

o

F

Kedalaman cairan dalam tangki = 15 ft

D

gelembung

rata-rata = 0,3 cm

Kec. gelembung rata-rata = 32 cm / detik

waktu, menit C

L

, mg/l

3 0,6

6 1,6

9 3,1

12 4,3

15 5,4

18 6,0

21 7,0

Dik. : Konst. O

2

jenuh (54

o

F) =10,8 mg/l

Konst. O

2

jenuh (20

o

F) = 9,1 mg/l

Konst. O

2

jenuh (32

o

F) = 7,4 mg/l

o = 0,82

| = 0,99

O

2

= 0,232 lb / lb udara

udara

= 0,0746 lb / ft

3

Penyelesaian :

Udara diasumsikan mengandung 21 % O

2

,

C

s,m

= C

s

x 0,5 (P

b

/P

a

+ O

t

/21)

P

a

= 14,7 psi = 1 atm

P

b

= {(15 ft / 2,3 ) + 14,7} = 21,2 lb/in

2

O

t

= {21(10,1)}/ {21(1-0,1)+79} = 19,3%

C

s,m

= 10,8 x 0,5{(21,2/14,7)+(19,3/21)}

= 12,7 mg/l

waktu, menit C

s,m

C

L

3 12,1

6 11,1

9 9,6

12 8,4

15 7,3

18 6,7

21 5,7

Dari pers. (1/V) N = dC/dt

= k

L

A/V . (C

s

C

L

)

Integrasi :

C

s

C

L

= (C

s

C

0

) e

-kla.t

k

L

.A/V = k

L

a

Atau log (C

sm

C

L

) = log (C

sm

C

0

) k

L

at/2,3

20

10

Cs

m

-C

L

0 20 6 10 14 18 22

K

La

= 2,6 jam

-1

Waktu, menit

Proses Kolam Stabilisasi Limbah

(Waste Stabilization Ponds Process)

Ciri-ciri metoda ini:

mengandalkan sinar matahari

memerlukan lahan yang luas

waktu reaksi cukup lama

Oksidasi aerobik

Tahap 1 :

seny. organik (dengan mikroorganisme)

sel baru + camp. Asam - asam organik

Tahap 2 :

camp. asam organik sel baru + CH

4

+ CO

2

+ H

2

O + . . .

Oksidasi aerobik

seny. organik + O

2

(dengan bantuan mikroorganisme)

sel + H

2

O + CO

2

+ NH

3

+ .. .

Sumber O

2

: pr. fotosintesa algae

CO

2

+ H

2

O (dengan sinar matahari dan algae)

sel algae baru + H

2

O +O

2

+

Simbiosis algae dan bakteri pada kolam

stabilisasi limbah

Jenis jenis kolam :

1. Kolam anaerobik

- Kedalaman optimal 4 meter

- Effektif untuk beban BOD tinggi

- Hasil proses oksidasi menghasilkan gas-gas

seperti CH

4

, H

2

S, dll.

- Masalah : bau, terutama jika konsentrasi sulfur

sebagai sulfat > 100 ppm

2. Kolam fakultatif

- sebagian aerobik, sebagian anaerobik

- kedalaman lebih kurang 0,3 meter

agar penetrasian sinar matahari baik

- beban organik permukaan :

= (10 Q L

i

) / A

dimana Q : debit alir limbah cair

L

i

: konsent. BOD dalam influent

A : luas permukaan

- Beban organik diizinkan ;

= 20 T 120

Dimana T : temperatur dalam

o

C

- Luas permukaan kolam :

A = {Q(L

i

L

e

)} / {18 D (1,05)

T 20

}

Dimana L

e

: konsentrasi BOD dalam effluent

D : kedalaman kolam

4. Kolam maturasi

- beroperasi secara aerobik

- terutama untuk menghilangkan bakteri

faecal

- penghilangan FC :

Dimana Ne = jumlah FC/100 ml effluent

Ni = jumlah FC / 100 ml influent

| || || |

n

mat

t b

fak

t b

an

t b

t K t K t K

Ni

Ne

*

) (

*

) (

*

) (

. 1 . 1 . 1 + + +

=

t

*

= waktu tinggal an : anaerobik

fak : fakultatif

mat : maturasi

n = jumlah kolam maturasi yang disusun seri

K

b(t)

= konstanta penghilangan FC pada

t

0

C, hari

-1

K

b(t) = 2,6 (1,19)

t-20

Faktor-faktor yang mempengaruhi

ekosistem kolam :

1. karakteristik limbah cair & fluktuasinya

2. temperatur dan radiasi sinar matahari

3. pola pertumbuhan algae

4. pola pertumbuhan mikroorganisme

Pertumbuhan algae & produksi O

2

:

Enersi rata-rata yang diterima

= enersi min. + { (enersi maks. enersi

min.) x faktor kecerahan langit }

Enersi maks. dan enersi min. : dlm tabel

Hasil penelitian :

Produksi O

2

= 1,3 produksi algae

Contoh soal :

Kolam stabilisasi limbah mengolah limbah cair

domestik dengan debit 10.000 m

3

/hari dan

kandungan BOD

5

sebesar 630 mg/l. Temperatur

operasi 20

o

C dan diinginkan BOD

5

effluent < 25

mg/l dan FC < 5000 per 100 ml sampel.

Diinginkan penggunaan kolam fakultatif dan

kolam maturasi !

Penyelesaian

Kolam fakultatif :

Mis. L

e

= 60 mg/l dan kedalaman = 1,2 m.

Luas permukaan :

A = {Q (L

i

L

e

)} / {18 D (1,05)

T 20

}

= {10.000 (630 60)} / (18.1,2.1)

= 264.000 m

2

Beban organik permukaan

= (10 Q L

i

) / A

= (10 . 10000. 630) / 264000

= 240 kg / Ha.hari

Beban organik diizinkan

= 20 T 120

= 20. 20 120 = 280 kg / hari

Rancangan memenuhi

Kolam maturasi :

Mis. Digunakan 2 kolam maturasi yang disusun

seri dengan waktu tinggal masing-masing 7 hari.

Diketahui : K

b

= 2,6

Jumlah FC/100 ml influent = 4x10

7

Waktu tinggal dalam kolam fakultatif :

= V / Q

= (264.000 x 1,2) / 10.000

= 32 hari

Jumlah FC / 100 ml effluent

= 4x10

7

/ {(1 + 2.6 x 32)(1 + 2,6 x 7)

2

}

= 1300 FC / 100 ml

Rancangan memenuhi

Mis. Kedalaman kolam = 1,2 m.

Luas permukaan kolam

= (10.000 m

3

/hari x 7 hari) / 1,2 m

= 58.000 m

2

Pengolahan tahap ketiga (lanjut)

(Tertiary treatment)

Proses ini dilakukan apabila dengan

pengolahan tahap-tahap sebelumnya

(tahap pertama dan kedua) kualitas limbah

cair olahan belum memenuhi persyaratan

yang diinginkan

Proses pada tahap ini dapat berupa proses

fisika, biologis, kimia, ataupun gabungan dari

proses-proses tersebut.

Contoh :

1. Absorbsi untuk menghilangkan senyawa

organik yang sulit dibiodegradasi

2. Stripping dengan udara untuk menghilangkan

gas tertentu yang larut dalam limbah cair

3. Filtrasi untuk menghilangkan partikel-partikel

berukuran tertentu

Penerapan operasi fisis pada pengolahan

limbah cair

Metoda Penerapan

1. Screening Menghilangkan pasir dan padatan

terendapkan

2. Comminution Menggiling padatan menjadi lebih kecil

3. Flokulasi Membentuk flok

4. Sedimentasi Mengendapkan padatan

5. Flotasi Menghilangkan padatan tersuspensi/halus

6. Filtrasi Proses penyaringan

Penerapan operasi kimia pada pengolahan

limbah cair

Metoda Penerapan

1. Pengendapan

kimia

Menghilangkan senyawa pospor dan

padatan tersuspensi

2. Adsorpsi Menghilangkan senyawa organik

3. Disinfektasi Menghilangkan organisme berbahaya

Sumber-sumber limbah padat secara

umum

Limbah padat kota: rumah tangga,

perdagangan, rumah sakit, tempat umum,

dan lain-lain.

Limbah padat industri

Limbah padat pertanian/peternakan, dan lain-

lain.

PENGELOLAAN LIMBAH

PADAT

Karakteristik komponen limbah padat:

Mudah membusuk

Mudah terbakar

Wadah bekas: drum, botol, dan lain-lain

Patogenik, toksid

Serbuk/abu

Lumpur hasil pengolahan limbah

Puing bangunan

Radioaktif, dan lain-lain

Limbah Padat kota

Timbulan dipengaruhi oleh:

Tingkat hidup masyarakat

Musim

Pola hidup dan mobilitas

Iklim dan geografi

Evolusi Timbulan

Limbah padat kota

Pengumpulan

- Dijual ibu rumah tangga

- Dijualpembantu rumah tangga

- Pemulung

- Tercecer

Daur ulang

-Dipulung pengangkut

-Dipulung petugas TPA

-Dipulung pemulung

TPA

Sifat Fisik

1. timbulan

2. komposisi

3. densitas kg/m

3

Dimana: BJ = berat jenis

W

1

= berat sampah + kontainer

W

2

= berat kontainer

V = volume kontainer

V

W W

BJ

2 1

=

4. Kadar air pada 105

o

C

Kadar air (% berat basah) =

5. Kadar abu dan materi volatil 550 600

o

C

% 100 x

awal berat

hilang akhir berat awal berat

% 100

ker

x

asal ing berat

hilang yang berat

Padatan volatil (% berat kering) =

6. Nilai kalor penting untuk insenerasi

Komposisi Kadar Air

(%)

Kadar Abu

(%)

Kalor

(kkal/kg)

- Limbah

organik

- Kertas

- Kayu

- Kain/tekstil

- Karet/kulit

- plastik

71,67

54,61

40,50

59,75

35,60

44,72

6,92

4,42

0,98

1,86

2,63

3,47

894,33

1409,07

2003,28

1480,18

2930,11

3779,23

Sifat Kimia

Kandungan karbon kandungan materi

organik 2/3 bagian dari karbon sumber

enersi

Kandungan nitrogen proses pengomposan

Penting; C/N dalam limbah padat 30/1

Kandungan fosfat proses pengomposan

Penting; C/P dalam limbah padat 90-150

pH

Pengolahan Limbah Padat

Aspek pengumpulan/penyimpanan

karakteristik limbah

Aspek pengangkutan

Aspek pengolahan, pendaurulangan dan

pemusnahan

Penanganan pendahuluan

pengelompokan limbah

Pendaurulangan limbah perlu kajian

ekonomis

Pemusnahan secara fisik, kimia, biologis

Penyingkiran ditimbun

Sampah kota di Indonesia

Tujuan pengelolaan kota yang bersih,

sehat dan teratur

Komponen pengelolaan secara umum:

a. Operasi dan manajemen

Peraturan pemerintah

Pola sistem operasional

Kapasitas kerja sistem

Lingkup kerja dan tugas

b. Institusi pengelola Dinas kebersihan kota

Otda

Keterbatasan tenaga yang sesuai

Sarana pengembangan terbatas

Sulit koordinasi

c. Aspek Teknik Operasional

Kapasitas pengelolaan yang terbatas

Program pemeliharaan alat minimum

Tenaga lepas sulit pembinaan

Sulit koordinasi siklus operasi putus

Program perencanaan dan pengendalian

minim perencanaan operasinal jangka

pendek

d. Pembiayaan

Retribusi yang terkumpul terbatas

Prioritas pengelolaan dalam dana

pembangunan rendah/kecil

e. Peran serta Masyarakat

Tingkat pendidikan tidak merata

Belum ada pola baku pembinaan

masyarakat

f. Pengaturan

Aspek ini didasarkan bahwa negara kita

adalah Negara Hukum. Masalah umum

yang sering dijumpai antara lain:

Beberapa peraturan tidak memperhatikan

kemampuan daerah setempat.

Beberapa peraturan tidak dilengkapi

petunjuk pelaksanaan.

Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Kota

Sistem pengumpulan sampah dikenal dengan

beberapa pola seperti:

Pola individual pengumpulan sampah dari rumah

ke rumah dengan alat angkut jarak pendek (gerobak

dan sebagainya) untuk diangkut ke penampungan

sementara; dapat pula pola ini dilakukan door-to-door

dengan truk sampah untuk langsung diangkut ke

pembuangan sampah.

Pola komunal pengumpulan smapah dari

beberapa rumah dilakukan pada satu titik pengumpul

langsung oleh penghasil sampah, untuk kemudian

diangkut ke tempat pembuangan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

sistem pengumpulan ini adalah:

Peta timbulan smapah, daerah kepadatan sampah

serta jenis sampahnya.

Kapasitas kerja komponen pengumpul smapah

Ritasi alat angkut

Frekwensi pengumpulan

Pola pengumpulan

Peta penyapuan jalan dan pembersihan selokan

Peta blok operasi

Subsistem pemindahan menerima sampah yang

berasal dari sumber, untuk kemudian diangkut

ke tempat pembuangan akhir. Dikenal dua pola,

yaitu:

Sistem ysng permanen

Sistem ysng dapat diangkat dan dipindahkan

Subsistem pemindahan mempunyai sasaran:

Sebagai peredam tingkat ketergantungan fase

pengumpulan dengan fase pengangkutan

Pos pengnedalian tingkat kebersihan wilayah yang

bersangkutan

Subsistem pengangkutan terdiri dari tiga

jenis, yaitu:

Pengangkutan dari suatu lokasi pemindahan

ke tempat pembuangan akhir

Pengangkutan dari kelompok pemindahan

menuju ke tempat pembuangan akhir

Pengangkutan dengan pola door to door.

Pemusnahan / Pengolahan Sampah /

Limbah Padat

Ada tiga metoda umum;

1. Pengolahan agar lebih mudah dalam pengelolaannya:

Penghalusan

Pemadatan

Solidifikasi/pengaplusan

proses yang biasa digunakan: teknik

termoplasti, proses dengan penyemenan

uji kualitas produk: gaya tekan, permeabilitas,

stabilitas, materi toksik

2. Pengolahan agar dihasilkan produk

bermanfaat

Pengomposan dihasilkan humus

Insenerasi dihasilkan enersi panas

Metanisasi dihasilkan gas bio

3. Pembuangan ke suatu tempat agar tidak

kontak dengan manusia

lahan urug (landfill)

laha pengolahan (land treatment)

Proses pengomposan (composting) dekomposisi

biologis dari materi organik limbah di bawah kontrol

terhadap kondisi proses yang berlangsung

Operasi pengomposan dapat berupa:

Operasi pemilahan secara fisik sehingga dapat

dipisahkan bagian samapah yang biodegradabele dan

yang non biodegradabel atau sangat sulit terurai

secara biologis

Berbagai teknik yang berbeda yang memungkinkan

berlangsungnya fermentasi aerob dari materi organik

biodegradabel.

Operasi penghalusan kompos sesuai kebutuhan yang

diperlukan oleh pemakai kompos

Penyimpanan dan pematangan (maturasi) kompos

Pengomposan

Fungsi :

sebagai pupuk organik

memperbaiki struktur tanah

meningkatkan kemampuan tanah menyerap air dan

zat hara lain.

Metoda

1. Secara anaerobik

2. Secara aerobik :

tidak menimbulkan bau

lebih cepat

temperatur tinggi bakteri patoge mati

lebih hieginis

Prinsip pengomposan

sampah disortir dari bahan non-organik

Dibuat tumpukan, dipadatkan sehingga stabil

dan porous, disiram

Tumpukan dibalik pada hari ke 11 dan

seterusnya dengan kelipatan 5 sampai ke 41

Hari ke 46 kompos matang

Land Disposal

Dikenal pengolahan dengan cara:

Land treatment (lahan sanitasi) aplikasi

limbah dipermukaan tanah

Land fill (lahan urug) pengurugan limbah di

dalam tanah

Land disposal Pemusnahan/penyingkiran

limbah ke dalam tanah

yang banyak diterapkan

untuk limbah padat.

Land treatment (Lahan sanitasi)

Metoda ini memperhitungkan kemampuan asimilasi

tanah untuk:

Mengurangi daya toksik

Mendegradasi (kimia, biologis)

Menahan (immobilize) pencemar yang terdapat

dalam limbah

Untuk mengoptimumkan proses biologis dan kimiawi

serta memanfaatkan kapasitas assimilasi tanah,

maka limbah dimasukkan secara berkala sesuai

kemampuan tanah tersebut.

Dikenal konsep land limiting constituent (LLC)

akan berkaitan erat dengan beberapa hal

seperti:

Batas kemampuan mikrobiologis tanah untuk

menguraikan limbah tersebut (untuk komponen

limbah biodegradable),

Batas akumulasi limbah yang mungkin sehingga tidak

menimbulkan efek phytotoxic/racun terhadap

tanaman (untuk komponen limbah yang immobile dan

nondegradable)

Batas standard kualitas air tanah (bagi komponen

limbah yang mobile)

Limbah padat mempunyai ciri-ciri umum:

Mudah terurai

Mudah ternetralkan (assam/basa)

Mudah dibuat menjadi kurang mobile

Mudah dibuat menjadi kurang toksik

Maka akan dapat disingkirkan dengan

metode land treatment

Beberapa operasi umum yang perlu mendapat

perhatian:

Limpasan hujan dicegah masuk dalam bagian yang

aktif.

Limpasan dari bagian aktif harus dikumpulkan dan

ditangani secara khusus.

Memerlukan analisis periodik dari limbah yang akan

dibuang

Tidak berada dalam zona pengembangan sumber

makanan.

Perlu program pasca operasi.

Lahan Urug (Land Disposal)

Landfill metoda pengurugan limbah ke dalam

tanah, kemudian dilakukan pemadatan sebelum

limbah tersebut ditutup setiap hari dengan tanah

penutup.

Penyingkiran dan pemusnahan limbah ke

dalam tanah (land disposal) merupakan cara

yang selalu disertakan dalam pengelolaan

limbah, karena pengolahan limbah tidak dapat

menuntaskan permasalahan yang ada.

Lahan urug tetap merupakan bagian yang sampai saat

ini sulit untuk dihilangkan dalam pengelolaan limbah,

antara lain karena alasan-alasan:

Teknologi pengelolaan limbah seperti reduksi di

sumber, daur ulang, daur pakai atau minimasi limbah,

tidak dapat menyingkirkan limbah secara menyeluruh.

Tidak semua limbah mempunyai nilai ekonomis untuk

di daur ulang

Teknologi pengolahan limbah seperti insinerator atau

pengolahan secara biologi atau kimia tetap

menghasilkan residu yang harus ditangani lebih lanjut.

Kadangkala sebuah limbah sulit untuk diuraikan

secara biologis, atau sulit untuk dibakar, atau sulit

untuk diolah secara kimia.

Timbulan limbah tidak dapat direduksi sampai tidak

ada sama sekali.

Jenis lahan urug:

Metode Area

Dapat diterapkan pada site yang relatif datar

Sampah membentuk sel-sel sampah yang

saling dibatasi oleh tanah penutup

Setelah pengurugan akan membentuk slope

Penyebaran dan pemadatan sampah

berlawanan dengan kemiringan

Metode Slope (ramp)

Sebagian tanah digali

Sampah kemudian diurug pada tanah

Tanah penutup diambil dari tanah galian

Setelah lapisan pertama selesai, operasi

berikutnya seperti metode area

Metode Parit (trench)

Site yang ada digali, sampah ditebarkan

dalam galian, dipadatkan dan ditutup harian.

Digunakan bila air tanah cukup rnedah

sehingga zone non aerasi di bawah landfill

cukup tinggi (> 1,5 m)

Operasi selanjutnya seperti metode area.

Metode pit/canyon/quarry

Pemanfaatkan cekungan tanah yang ada

(misalnya bekas tambang)

Pengurugan sampah dimulai dari dasar

Penyebaran dan pemadatan sampah seperti

metode area

Dilihat dari sudut penanganan sampah baik sebelum

diurug maupun setelah diurug, maka di Perancis

dikenal beberapa jenis aplikasi lahan urug, yaitu:

Dilihat dari sudut prapengolahan sampah sebelum

diurug.

Sampah tanpa pemotongan

Sampah dengan pemotongan (shredding)

Sampah dibuat dalam balok-balok sampah

(baling)

Dilihat dari sudut penanganan sampah di area

pegunungan

Secara tradisional

Dengan alat berat pemadat (compactor)kaki

kambing

Pengoperasian Lahan Urug

Fungsi lahan urug seperti:

Pengurangan masuknya air eksternal pada area penimbunan,

misalnya dengan pengaturan limpasan melalui drainase.

Pengintegrasian antara tanah penutup dan penutup final.

Pengendalian erosi permukaan.

Pencegahan pengaliran air tanah dan sekitarnya menuju

timbunan

Pengurangan/pencegahan pencemaran pada air tanah

misalnya dengan pemasangan lapisan dasar yang

terintegrasi

Pengumpulan dan pengolahan lindi

Pengontrolan emisi gas dengan perlengkapan penangkap

gas.

Pencegahan bau, kebakaran dan ledakan dengan pengadaan

ventilasi dan aplikasi tanah penutup.

Skema sel dalam lahan urug

Biodegradasi Materi Organik pada Sebuah

lahan urug dan Potensi Gas Bio

Tolak ukur yang biasa digunakan untuk memantau

kestabilan sebuah lahan urug

Kandungan lindi yang telah sesuai dengan baku

mutu yang berlaku

Potensi gas bio yang telah dapat diabaikan

Penurunan (settlement) timbunan yang dapat

diabaikan

Pada awalnya sampah yang ditimbun akan mengalami

proses degradasi secara aerob

Kondisi aerob sebetulnya diinginkan, mengingat

membawa keuntungan antara lain:

Relatif tidak menimbulkan bau

Proses degradasi lebih cepat

Lindi yang dihasilkan akan lebih ringan

Memungkinkan kondisi eksotermis

Tetapi sejalan dengan teknik operasional yang sampai

saai ini dianut, yaitu sampah ditimbun lapis berlapis dan

setiap periode tertentu ditutup dengan tanah penutup,

maka kondisi aerob tidak dapat lama bertahan dalam